В Южной Руси частью те же, частью и другие, поверья о погоде, урожае и проч., и в особенности замечается игра слов или созвучий, подающих повод к поверью; например, 24 июня, Иоанна Предтечи, смешивают с Купалою языческим и называют день Ивана Купалы; Пантелеймона (27 июля) называют Палей и боятся в этот день грозы; празднуют, мая 11-го, обновление Царьграда, иначе хлеб выбьет градом; мая 2-го Бориса и Глеба, называют барыш день и празднуют его для получения во весь год барышей; если июля 13-го в день Макрины, ясно, то осень будет сухая, а если мокро, так ненастная. Февраля 2-го, в день Сретения Господня, лето встречается с зимою; коли снег метет через дорогу, то будет поздняя весна, а коли не метет, то ранняя, и проч.

(В. Даль)

Мороз! Мороз! Не бей наш овес

В деревнях думают, что неурожаи льна, овса и конопли происходят от мороза. Старина наша сохранила понятие о баснословном происхождении мороза от злых духов. Зимою, когда установятся сильные морозы, злым духам становится тесно житье. В это время они налетают на белый свет, бегают по полям и дуют себе в кулак. От такой прогулки мороз сдавливает снегом жито, от пяток духов отдается треск, а от дутья их в кулак бывает или ветер с метелью, или иней садится на дерева. Для отвращения этого зла знахари выдумали заклятие на мороз с совершением обряда.

Под Велик день поселяне, наученные знахарями, приступают к заклятию мороза. Старик семейства берет ложку овсяного киселя, влезает с ним на печь, просовывает голову в волоковое окно и там говорит:

Мороз! мороз! Приходи кисель есть.

Мороз! мороз! Не бей наш овес.

Лен да конопли, в землю вколоти.

В то время, когда он слезает с печи, старшая из женщин в доме окачивает его водою. Старушки уверяют, что проклятие, высказанное стариком на лен и коноплю, замирает на его устах от воды. Мороз же, удовольствованный киселем, не убивает ни льна, ни конопли, ни овса.

(И. Сахаров)

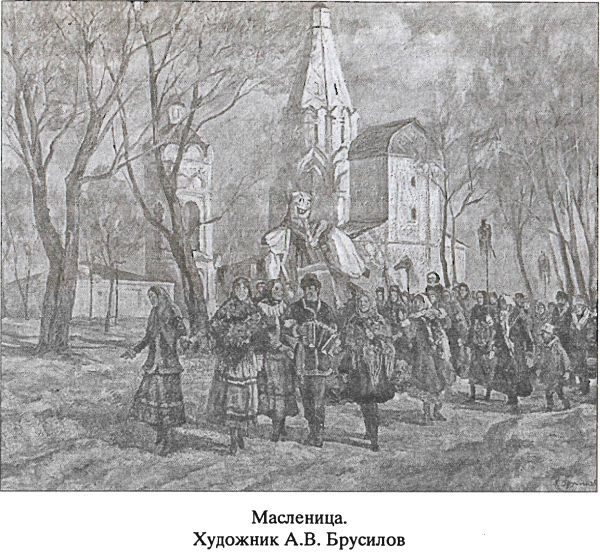

Масленица

Для наших предков Масленица воплощала плодородие — и вместе с тем зиму и смерть.

Масленице во всю историю России был посвящен особый праздник, когда «честную госпожу» встречают с величальными песнями. Имя Масленицы перенесено на соломенное чучело, облаченное в женскую одежду, с масляным блином или сковородкой в руках. С ним вместе веселятся, катаются с гор и на тройках в течение масленичной недели, а затем сжигают на костре или разрывают в клочки.

Похороны Масленицы сопровождаются карнавальными процессиями, ряженьем, ритуальным весельем, призывами весны и упоминанием Масленицы в обрядовых песнях-веснянках, где та называется обманщицей (в связи с Великим постом, который в христианские времена наступал сразу после масленичных пиршеств), объедалой, блиноедой: блин, говорят, не клин — брюхо не прорвет!

На Масленицу совершали обряды, олицетворяющие борьбу Весны с Зимой и поражение злой старухи.

В субботу сырной недели строили на реках, прудах и в полях снежный город с башнями и воротами — царство Зимы, которое должно пасть под натиском Весны. Играющие вооружаются палками и метлами и разделяются на две стороны: одна — защищает город, а другая — нападает на него; после упорной схватки — врывается в ворота и разрушает укрепления; воеводу взятого с боя городка в старину купали в проруби.

Вечером в воскресенье (последний день Масленицы, называемый ее проводами) поселяне выносили из своих дворов по снопу соломы и, сложив их на окраине деревни, сжигали при радостных криках и песнях собравшегося народа: это называлось сожжением Масленицы.

Был еще обычай сжигать в Прощеное воскресенье ледяную гору, для чего собирают по дворам хворост, щепки, худые кадки, ненужное старье, складывают все это на ледяной горе, а затем разводят костер — символ весеннего солнца, яркие лучи которого растапливают снежные покровы зимы.

Таким образом, олицетворяя в празднестве древних богов, заправляющих сменою годовых времен, народ встречу Весны назвал встречей Масленицы, а изгнание Зимы — сожжением Масленицы и ее проводами. В самом деле, ведь пробуждение природы от зимнего сна и возрождение к новой жизни осуществляется одновременно.

В самые старые времена это был праздник богини Лады. В эту пору в честь Лады старались весело свести между собой старых девок и холостяков, ободряли нерешительных, а если это происходило по злой воле или скупости родителей, к таким домам подносили зеленое от старости бревно, показывая, что ум старческий замшел и мешает жить молодым.

Веснянки, которые заводили на прощанье с Масленицей, были славословиями Лады, потому что именно она велела Весне явиться на землю.

(А. Афанасьев)

Касьян немилостивый

В ряду святых угодников, чтимых православным народом, Касьян занимает исключительное место — это нелюбимый святой, «немилостивый». В некоторых местах, как, например, в Пензенской губернии, Саранского уезда, он даже не считается святым и не признается русским, а само имя Касьян слывет как позорное. В Вологодской же губернии, Кадниковского уезда, Касьяна считают как бы «опальным» и рассказывают о нем следующую легенду: «Св. Касьян сначала был светлым ангелом, почему Бог не имел нужды таить от него свои планы и намерения. Но затем этот святой соблазнился на обещания и уловки нечистой силы и, перейдя на сторону дьявола, шепнул ему, что Бог намерен свергнуть всю сатанинскую силу с неба в преисподнюю. Однако, впоследствии Касьяна стала мучить совесть, он раскаялся в своем предательстве и пожалел о прежнем житье на небе и о своей близости к Богу. Тогда Господь внял мольбам грешника и сжалился над ним, но, из осторожности, все-таки не приблизил его к себе, а приставил к нему ангела-хранителя, которому и приказал заковать Касьяна в цепи и бить его по три года тяжелым молотом в лоб, а на четвертый отпускать на волю».

Но не это отступничество от Бога послужило источником охлаждения православных темных людей к Касьяну, а главным образом его «немилостивое» отношение к бедному народу. Вот что говорит на этот счет другая легенда, записанная в Зарайском уезде Рязанской губернии. «Однажды Касьян вместе с Николаем Чудотворцем шел по дороге, и встретился им мужичок, у которого увяз в грязи воз. — „Помогите, — просит мужичок, — воз поднять“. А Касьян ему: „Не могу, — говорит, — еще испачкаю об твой воз свою райскую ризу, как же мне тогда в рай прийти и на глаза Господу Богу показаться?“ Николай же Чудотворец ни словечка мужику не ответил, а только уперся плечом, натужился, налег и помог воз вытащить. Вот пришли потом Николай-угодник с Касьяном в рай, а у Николая-то вся, как есть, риза в грязи выпачкана. Бог увидел это и спрашивает: — „Где это ты, Микола, выпачкался?“ „Я, — говорит Николай, — мужику воз помогал из грязи вытаскивать“. — „А у тебя почему риза чистая, ведь вы вместе шли?“ — спрашивает Господь Касьяна. — „Я, Господи, боялся ризу запачкать“. Не понравился этот ответ Бог увидел Он, что Касьян лукавит, и определил: быть Касьяну именинником раз в четыре года, а Николаю-угоднику, за его доброту, два раза в год». — Хотя эта легенда пользуется на Руси самым широким распространением, но все-таки есть места, где ее не знают. Так, в Новгородской губернии крестьяне несколько иначе объясняют тот факт, что день Касьяна празднуется только раз в четыре года (29 февраля). «Св. Касьян, — говорят они, — три года подряд в свои именины был пьян и только на четвертый год унялся и праздновал своего ангела в трезвом виде — вот почему и положено ему быть именинником через три года раз».