Пришел день телепередачи о Малевиче. Прямой эфир, ведущий — племянник Миттерана Фредерик (позднее — министр культуры). Лестно необычайно.

Тут-то я и увидел — впервые изнутри, — что такое современное французское телевидение. Прямой эфир без репетиций и сценария. В числе участников — молодой Миттеран, Хюльтен, Задора и я. В качестве дивертисмента — одна ныне весьма известная наша певица, в ту пору страстно и не вполне разборчиво завоевывавшая Европу.

Студия — великолепная. Темное стекло, зеркала, мягкие и незаметные кресла — дорого, аскетично и просто, отменно поставленный свет. Откровенно женственный Миттеран манерами и костюмом изыскан до тошноты, сочится ледяной приветливостью, равнодушным и агрессивным профессионализмом. В русском изобразительном искусстве, и былом и нынешнем, он не понимал решительно ничего и вовсе того не скрывал. Но, истинный профи, чувствовавший зрителя и стиль момента, сумел так четко построить, в общем-то обычные, вопросы, что каждый сказал свое и по делу, даже с некоторой остротою, — я видел потом передачу в записи и подивился. Она была профессионально срежиссирована и снята, но, разумеется, осталась на совершенно матрешечном уровне, который у французов неведомо как сочетается с хорошим ритмом и даже вкусом. Певица, правда, спела постельно-политическим баритоном: «Я вернулся в свой город, знакомый до слез…» — что, по мнению Миттерана, как-то сочеталось с Малевичем. Французы, с которыми я потом разговаривал, остались довольны и передачей, и мной.

Изысканная самоуверенность заменяет на телевидении серьезность. Не только у французов, у нас примерно то же. Правда, без изысканности.

К сожалению, я почти не видел тех французов, на образах которых, отчасти и мифических, был воспитан. Была единственная, наверное, встреча — почти бесплотная, как мнимость или сюжет, скорее рассказанный мне, чем мною пережитый.

Когда я писал свои книжки о Домье и, позднее, о Ватто, главными, как принято говорить, «источниками» служили мне две отличные монографии. О Домье — Жана Адемара и о Ватто — его жены Элен Адемар.

И он, и она были известнейшими учеными, отличными стилистами и для меня, естественно, небожителями.

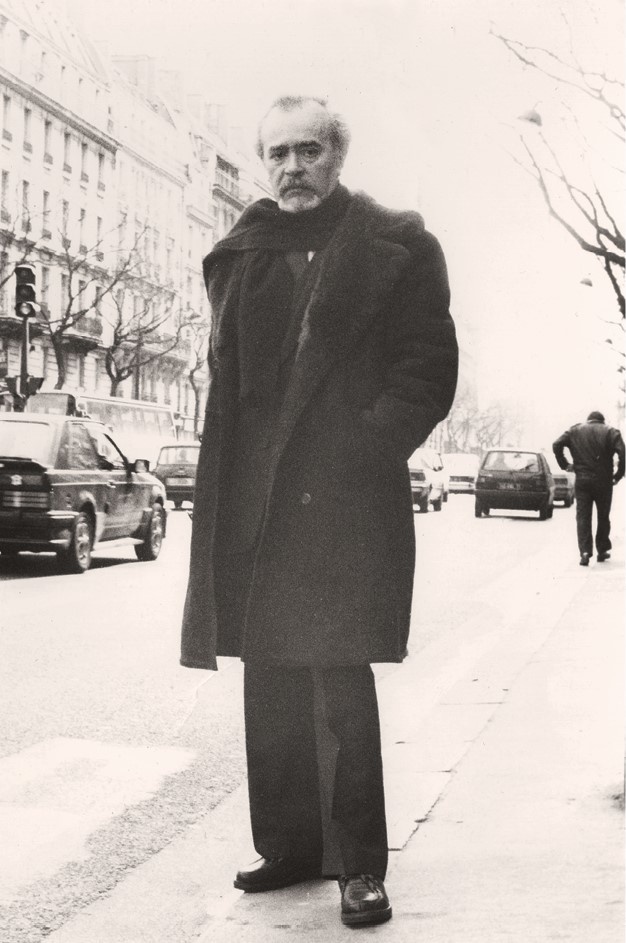

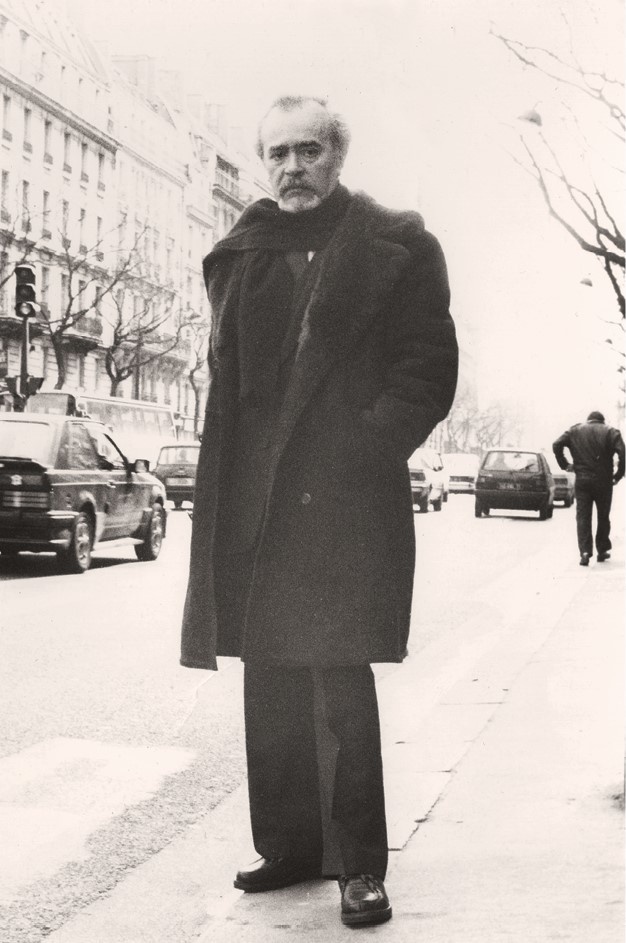

Париж. 1989

А в 1989 году мне случилось передать письмо из России парижанке, которая оказалась ученицей Элен Адемар. Вся моя сентиментальная романтичность нежданно вскипела, я попросил о знакомстве. Мне передали просьбу госпожи Адемар позвонить ей, и вскоре я оказался в ее квартире, куда был приглашен «на чашку чая».

Господин Адемар уже два года как умер. Элен Адемар, дряхлеющая (ей было под восемьдесят) дама, сохраняла хрупкую, изящную моложавость, свойственную порой француженкам на закате жизни, встретила меня с растерянным доброжелательством и чуть прохладной любезностью. Квартира решительно не походила на виденные мною прежде парижские дома. Книги до потолка — типично французские: либо бумажные, либо дорогая тисненая кожа, много фотографий (во Франции редкость), темный, кое-где заметно пожухший лак не только старинной, стильной, но старой, именно здесь состарившейся, вовсе не музейной мебели, легкий запах не тления, скорее уходящего времени, чай в чуть тускнеющих, хорошего вкуса чашках, скромные пирожные.

Я почтительно преподнес хозяйке мои сочинения о Ватто (один альбом с английским текстом). Она смотрела на толстую книжечку, напечатанную едва ведомой ей кириллицей, на меня — столь странного, не очень понятно почему пришедшего гостя — с усталым удивлением. Словно бы уже обращенная внутрь, в иные времена; ее юность приходилась ведь еще на времена Анатоля Франса и его «Сильвестра Бонара», и отблеск тех, приверженных древним фолиантам и старинной культуре времен лежал на темном дереве столика, где вздрагивали тонкие чашки, на книжных корешках — сверстниках франсовского академика и его кота Гамилькара.

Возможно, все это я и придумал, превратив обычный визит, вовсе не интересный для хозяйки и скорее мифический, чем реальный, для меня, — в событие. Не важно. Я увидел то, что любил и чем хотел восхищаться. И под конец госпожа Адемар, словно почувствовав мою не по возрасту пылкую восторженность, развеселилась и даже чуть потеплела…

Я прожил в Париже три недели, возвращался если не знатным путешественником, то уже и не случайным гостем. Впервые я видел так много людей, впервые, наверное, современный Париж, в том числе и в неведомых прежде аспектах, открылся мне. В июне собирался ехать опять — меня официально пригласили на семинар в Институте пластических искусств. Я должен, я обязан был быть счастлив.

У меня сохранились снимки, сделанные Гарри Файфом накануне отъезда. Я стою на парижском тротуаре в нелепой здесь дубленке и с мрачным отчаянием на лице. Эти парижские поездки 1989 года, в которых столько было пронзительного и радостного, почему так мучительно протекали они? Стыдно, неловко было мне тогда за свое уныние, самокопание, несносную капризную депрессию, неблагодарность, стыдно и сейчас вспоминать об этом. Всегда я мечтал о Париже, почему так редко прикасался к нему? Или так устроен, что живу не для радости, а для болезненного накопления ощущений, чтобы потом писать, изживать, изживая — подходить к пониманию? А что-то и понятно: я был, в сущности, один на земле — разве этого не достаточно, чтобы не суметь быть счастливым? Не знаю. Впрочем, ведь помнил же я всегда пушкинское «Я в мир пришел, чтоб мыслить и страдать» и «На свете счастья нет…».

Наверное, мне было бы веселее, если бы я знал, что напишу и об этих днях, и о самом Париже!

Время неслось в судорожном ритме плохого, но романтического и искреннего детектива. На исходе зимы уже шли предвыборные дебаты (дебаты!), и не «кремлевская сотня»

[25], безальтернативно шедшая на депутатские скамьи, казалась нам удивительной, а то, что хоть и не всех, но мы будем именно выбирать!

Но сенсацией — для моего, по крайней мере, сознания — стал не процесс выборов и не их результат, а первое заседание Съезда народных депутатов.

Двадцать пятого мая мы делали экспозицию в залах корпуса Бенуа, была какая-то спешка, из музея не выйти. У кого-то из наших такелажников оказался маленький приемник. Шла прямая трансляция съезда, поначалу никто и не думал прислушиваться — уже отзвучал гимн, привычные «единогласно» и «шумные аплодисменты, переходящие в овацию».

Вдруг сломалось что-то в обыденном ритме советской официальности, мы услышали: хлопают не все, а Горбачева — перебивают.

Кто спустя столько лет испытает то потрясение, что испытали мы в 1989-м! Такого никто и никогда не слышал, а если кто и слышал о спорах во ВЦИКе 1920-х годов, то старался не вспоминать. В Кремлевском дворце происходило что-то похожее на склоку в Союзе художников. С той разницей, что над любой организацией оставались партия и начальство, всегда способные «навести порядок». А здесь — перебивали председателя Верховного Совета и генсека, самого главного начальника, выше которого не было!