Другой важный показатель — потребление хлеба, муки или зерновых. Зерновые абсолютно преобладают в пищевом рационе благодаря возможности длительного хранения, легкости приготовления из них разнообразных блюд и прежде всего экономичности. При равном количестве калорий хлеб несравненно экономичнее других продуктов: на столах флорентинцев во втором десятилетии XVII в. стоимость 1000 калорий, заключавшихся в мясе, была в 5–17 раз выше (в зависимости от качества мяса) стоимости 1000 калорий, заключавшихся в хлебе; опять же при равном количестве калорий свежая рыба стоила в 55 раз дороже хлеба, соленая — в 15, яйца — в 7 раз, сыр — в 4–7 раз, сахар — в 10–20 раз в зависимости от степени рафинированности. Только вино (которое может приравниваться к продуктам питания лишь в случае его потребления в малых количествах), оливковое масло (которое использовалось исключительно как приправа) и фасоль (все еще имевшая ограниченное распространение) могли сравниться с хлебом по соотношению стоимости и калорий. Этим объясняется неизменная популярность зерновых на столах наших предков. В процветающем Антверпене в конце XVI в. около четырех пятых дохода семьи тратилось на питание и половина этой суммы — на покупку хлеба. Три века спустя в Италии предназначенная для покупки хлеба доля семейного бюджета, подсчитанного для разных групп семей в разных провинциях королевства, колебалась от 52 до 95 %. Таким образом, от доступности зерновых в большой степени зависело скромное благосостояние большей части европейского народонаселения.

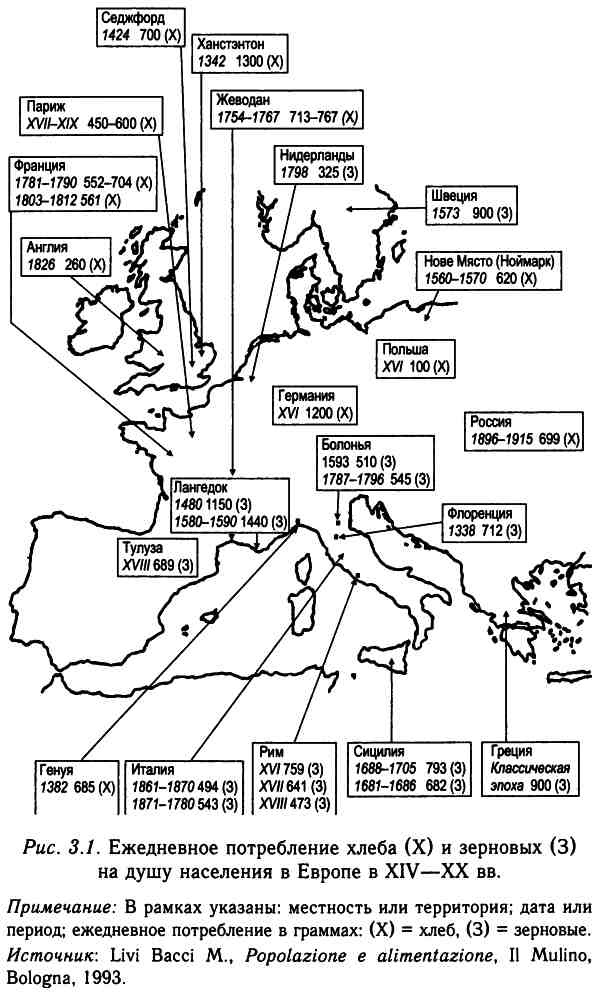

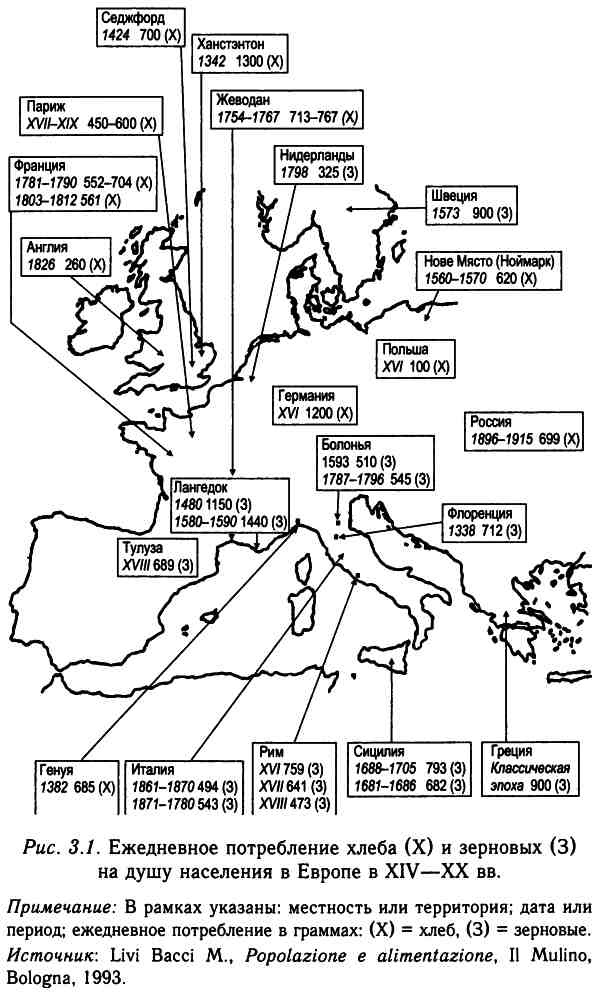

На рисунке 3.1 обобщены доступные мне данные о среднем потреблении хлеба и зерновых, в большинстве случаев превышающие 500 г в день. Только значения для Англии и Голландии в начале XIX в. оказываются ощутимо ниже этого уровня, но население этих стран питалось вполне удовлетворительно, просто картофель в значительной мере заменял им хлеб, особенно в Голландии. Дневной рацион в один килограмм или даже больше встречается достаточно часто, особенно в отдаленные эпохи.

В итальянских городах в XV–XVIII вв., или в сельских местностях Сенезе и Сицилии в XVII в., или в Пьемонте в XVIII в. доступное количество хлеба колеблется от 500 до 800 г в день. Если придерживаться минимального значения — 500 г хлеба — мы получим приблизительно 1250 калорий, в то время как 500 г зерна заключают в себе 1600 калорий: соответственно две трети или три четверти гипотетической минимальной потребности в 2000 калорий. Например, полукилограммовая булка (1250 калорий) плюс сто граммов черных маслин (250 калорий) и сто граммов сыра (100 калорий), половина луковицы и зелень по сезону могли удовлетворить «среднюю» потребность, как это и было в Средиземноморье с гомеровских времен чуть ли не до наших дней.

Примечание: В рамках указаны: местность или территория; дата или период; ежедневное потребление в граммах: (Х) = хлеб, (З) = зерновые. Источник: Livi Bacci M., Popolazione e alimentazione, Il Mulino, Bologna, 1993.

Разумеется, все вышесказанное верно для благополучных, а не для голодных лет. Согласно Фердинандо Галиани (книга «О монете», 1751), в Неаполитанском королевстве среднее доступное количество зерновых никогда не опускалось ниже чем на 25 % в самые худшие годы, да и тогда наличие запасов в какой-то степени облегчало положение; и все же очевидно, что меньшая доступность продукта, связанная с неурожаем, ростом цен и последующим обнищанием, множила беды малоимущих классов.

Но чтобы судить о «качестве» питания, следует рассмотреть такой, пусть и косвенный, показатель, как объем потребления мяса, то есть более или менее высокое содержание протеинов животного происхождения в режиме питания. «Основательная», авторитетная точка зрения заключается в том, что потребление мяса было относительно высоким в последние два столетия Средневековья и большую половину XVI в., а потом постепенно снижалось, достигнув минимума к началу XIX в.; последующее увеличение началось в том же XIX или, в некоторых регионах, в XX в., поскольку географическое распространение этого феномена было неравномерным. Главным сторонником такой точки зрения выступал Вильгельм Абель, продолживший исследования, проводимые в прошлом столетии Густавом Шмоллером. Процесс Wüstungen (оставления земель), бурно протекавший в разгар средневековой эпидемии чумы, привел к превращению в пастбища обширных площадей ранее возделываемых угодий, а значит, развитию животноводства и увеличению потребления мяса. В позднесредневековой Германии, опять-таки согласно Абелю, оно превышало 100 килограммов в год pro capite, но кризис, разразившийся в последующие века, снизил его до минимума в 14 килограммов в начале XIX в. Абель видит в этом экономическую закономерность: спрос на зерновые не столь эластичен и, следовательно, мало изменяется с изменением доходов и падает с сокращением населения после чумы; спрос на мясо, наоборот, крайне подвержен изменениям, и увеличение реальной заработной платы после чумы вызывает его значительный рост. Высокий средневековый уровень потребления мяса в Германии и последующие тенденции подтверждаются данными относительно экспорта мяса из Польши, а также данными о Швеции, Нидерландах и Англии. «Они едят в изобилии мясо и рыбу всякого рода», — писал сэр Джон Фортескью об англичанах XV в.; обилие мяса на их столах не подвергается сомнению, как и оскудение рациона в последующие века. В Италии в XIV–XV вв. тоже наблюдается относительно обильное потребление мяса, по крайней мере в Пьемонте и на Сицилии. Снижение плотности населения, сокращение обрабатываемых земель и расширение свободных пространств благоприятствует пастбищному скотоводству. Снижение потребления мяса в последующие века — за исключением наиболее богатых городов — засвидетельствовано низкими уровнями потребления, преобладающими почти повсеместно чуть ли не до середины XX в. Однако в некоторых регионах — Англии, Фландрии, возможно, в некоторых областях Восточной Европы — потребление мяса остается относительно более высоким. Можно также предположить, что в традиционных скотоводческих регионах, откуда берут начало мощные потоки экспорта, — в Тироле, Швейцарии, Дании, южной Швеции и далее к востоку — в Венгрии, Подолии, Молдавии и Валахии, — потребление мяса было выше среднего. С другой стороны, увеличение экспорта скота с Востока на Запад после XV в. частично обусловлено тем, что скотоводство на Западе пришло в упадок под давлением демографического роста, так что даже скромный, сократившийся спрос на мясо не мог быть удовлетворен. Грегори Кинг считал, что в конце XVII в. из 5,5 млн англичан 1,6 млн ели мясо каждый день, 0,7 — пять раз в неделю, 3,0 — один раз и 0,2 не ели вообще. Среднегодовое потребление мяса в Англии в ту эпоху будет равняться примерно 33 кг на душу населения, что значительно меньше 100 кг у немцев два или три века назад, но вдвое превышает значения, наблюдаемые в начале XIX в. Такой долговременной тенденции потребления мяса соответствует и аналогичная тенденция потребления дичи, а также других продуктов скотоводства — масла, яиц, сыров, сала.

То, что в большей части Европы потребление мяса в XIX в. было крайне низким, — хорошо установленный факт. По подсчетам Тутена, во Франции в 1780–1834 гг. оно не превышало 20 кг в год и начало увеличиваться только после 1834 г. Подсчеты для Италии после объединения показывают еще более низкий уровень: 13 кг в период с 1861 по 1870 г., на пару кг больше в период с 1901 по 1910 г., и только в 1930-е гг. — 30 кг в год. Весной 1787 г. Гёте и его спутники, путешествуя по Сицилии, могут свободно запасаться по дороге артишоками и прочей едой, но, купив курицу на пути в Кальтаниссетту, не знают, где и каким образом ее приготовить, — анекдот, указывающий на то, сколь редко на стол жителей острова попадало мясо. Для сельского населения Италии, как и большей части Средиземноморья, мясо остается редким, приберегаемым для праздника продуктом вплоть до середины XX в. Смертность здесь снижается при отсутствии улучшений режима питания.