Второй момент, на котором следует остановиться, — распространение тифа в те периоды, когда причины общего характера приводят к значительным кризисам производства и нехватке продовольствия. Во времена голода смертность увеличивалась не столько из-за истощения, сколько из-за социальной нестабильности, благоприятствовавшей возникновению и распространению смертельных эпидемий: пополнялись ряды бедняков, повышалась их мобильность, увеличивалась скученность в приютах, больницах и тюрьмах — одним словом, умножались факторы, способствовавшие заражению.

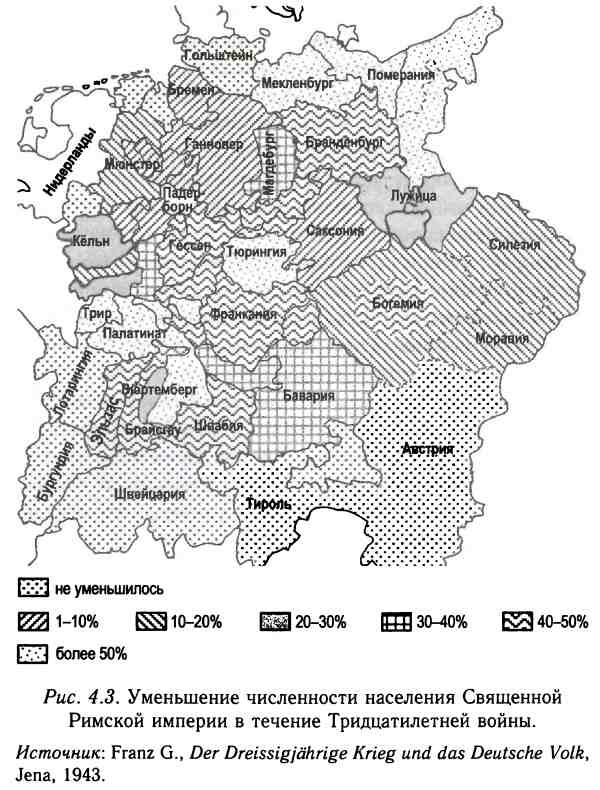

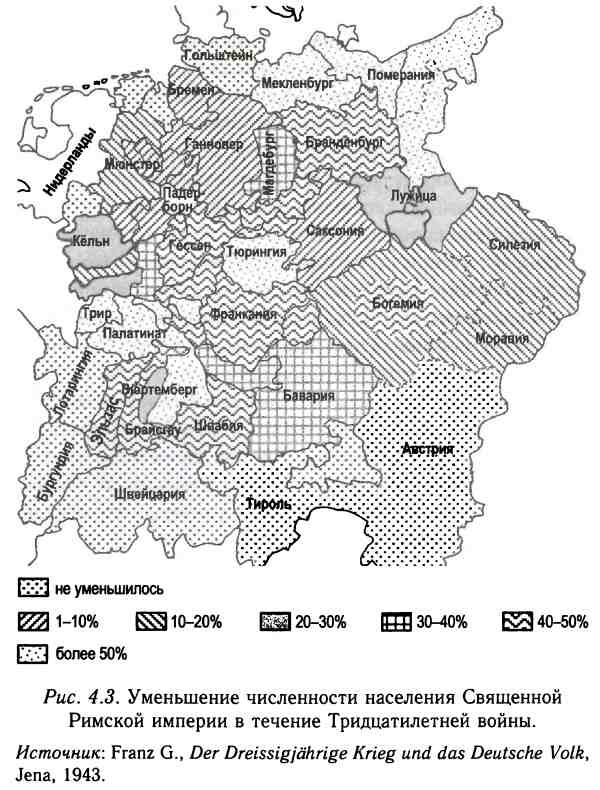

Продовольственные кризисы зачастую определяются климатическими условиями, воздействующими на обширные территории и вызывающими столь же обширные кризисы смертности. В Италии кризисы 1591–1592, 1648–1650, 1764–1767, 1816–1817 гг. сопровождались эпидемиями тифа и значительным увеличением смертности почти на всей территории. Когда воздействия войн, нищеты и голода сливаются в единый синдром смертности, в котором доминируют тиф и чума, и этот синдром держится долгое время, результаты оказываются действительно пугающими. Рисунок 4.3, на котором представлены изменения численности немецкого населения в ходе Тридцатилетней войны, дает об этом исчерпывающее представление.

В XVII–XVIII вв. появляется еще одна болезнь: оспа. Она, разумеется, известна уже многие века и хорошо описана, но до XVI в., судя по всему, не создавала серьезных кризисов. Возможно, рост городов и плотности населения вообще благоприятствовал ее укоренению. Оспу вызывает вирус, носителем которого является человек; для нее не нужен переносчик, заражение происходит при непосредственном контакте с больным. Поскольку переболевший оспой приобретает иммунитет, в тех зонах, где эта болезнь является эндемической, она дает периодические вспышки — каждые три, пять, десять лет — когда в новом поколении появляется достаточное количество не обладающих иммунитетом детей. Согласно Крейтону, распространение оспы в Англии происходило постепенно и обрело признаки эпидемии во время царствования Якова I (1603–1625). Аналогичный процесс наблюдался и в Италии: до середины XVI в. упоминания об оспе спорадически возникают в хрониках; во второй половине века эпидемии вспыхивают часто, затем становятся редкими в XVII и снова многочисленными — в XVIII в.

Источник: Franz G., Der Dreissigjährige Krieg und das Deutsche Volk, Jena, 1943.

Там, где оспа является эндемической, смертность наблюдается прежде всего среди детей, поскольку взрослые в своем большинстве переболели этой болезнью и приобрели иммунитет. Там же, где оспа по причине изолированного расположения поселений или низкой плотности населения не встречается, ее случайное появление извне вызывает высокую смертность и среди людей других возрастов. Поражавшая в основном детей, оспа, как и другие детские болезни, в том числе и смертельные, не воспринималась так же серьезно, как болезни, поражавшие взрослых: представителей правящих классов больше страшила перспектива остаться обезображенными, чем повышенный риск детской смертности. В долговременной перспективе негативный вклад смертности от оспы среди детей гораздо более серьезен, чем потери от какой-либо другой болезни той же интенсивности, но равномерно поражающей разные возрастные группы. Даниэль Бернулли, который в 1760 г. подсчитал, что в случае вариоляции оспы (впрочем, не столь действенной, как вакцинация, открытая Дженнером в 1798 г.) к ожидаемой продолжительности жизни прибавится три года, допустил серьезную погрешность, не приняв во внимание, что болезнь поражает в основном в раннем возрасте.

В таблице 4.1 представлено распространение оспы в различных частях Европы — Ирландии, Великобритании, скандинавских странах, Италии — в XVIII в. В большинстве случаев смерти от оспы составляют от 6 до 20 % всех смертей; кажется, что в сельской местности и в городах болезнь свирепствует одинаково.

Случаи чумы, тифа и оспы (добавим еще сифилис и sweating sickness) позволяют подтвердить гипотезу, высказанную в начале данной главы: при традиционном типе воспроизводства население находилось под влиянием демографических систем высокой смертности, сложившихся в результате отсталости, характерной для эпох с недостаточными материальными средствами и уровнем знаний. Но эти системы были крайне изменчивыми, что обусловливалось целым комплексом обстоятельств, как биологических, так и социальных, которые определяли распространение, интенсивность и смертоносность заразных болезней.

Невозможно синтезировать эти обстоятельства в одной модели, применимой к различным патологиям, хотя, судя по всему, можно считать общим правилом то, что распространение новой болезни среди неиммунизированного населения причиняет наибольший вред во время первой фазы, а выработка биологической адаптации (иммунитета), сопротивляемости и социальные меры защиты ведет к ослаблению негативных воздействий. Наконец, исчезновение или значительное ослабление болезней имеет разные причины: неизвестные (а может, и непознаваемые) — в случае sweating sickness; в основном связанные с социальными мерами, состоящими в разделении пространства на «отсеки» и прерывании контакта с зараженными областями, — в случае чумы; зависящие от изобретений (вакцинации Дженнера) в случае оспы; связанные с экономическим и социальным прогрессом (смягчение продовольственных кризисов) в случае тифа. Многие аспекты эпидемиологии Нового времени до сих пор остаются в тени или прослеживаются недостаточно четко. Например, до сих пор не так много известно об истории малярии, болезни, которая влияла на уровень смертности как прямо, так и косвенно, вызывая предрасположенность к другим заболеваниям. В случае малярии возникает сложное взаимодействие между переносчиком (комаром анофелесом), средой, способствующей его размножению, и поселениями человека. Само сельскохозяйственное развитие приводило к различным результатам в зависимости от обстоятельств, и мелиоративные работы не всегда достигали своей цели. Несомненно, периоды нестабильности, кризисов, социальных потрясений способствовали распространению малярии. Но трудно спорить и с тем, что на большей и важнейшей части Европы — все Средиземноморье, Балканы, Россия, Центральная и Северная Европа — малярия определяла как тенденции смертности, так и дифференциацию по географии. Циклы такого ее определяющего значения не ясны, хотя очевидно, что малярия представляла серьезную проблему для Средиземноморья в I и II вв. н. э. и что ее ослаблению во второй половине XIX в. предшествовал многовековый период тяжелого бремени этой болезни.

Таблица 4.1. Удельный вес населения, умершего от оспы в городах Европы XVIII в.

| Население |

Годы |

% умерших от оспы |

| Килмарнок (Эршир, Шотландия) |

1728–1762 |

13,8 |

| Лондон |

1710–1739 |

8,2 |

| Бостон (Линкольншир, Англия) |

1749–1757 |

15,3 |

| Мэйдстоун (Кент, Англия) |

1752–1761 |

17,2 |

| Уайтхэйвен (Камбрия, Англия) |

1752–1780 |

19,2 |

| Нортхэмптон (Англия) |

1740–1774 |

10,7 |

| Эдинбург |

1744–1763 |

10 |

| Дублин |

1661–1690 |

21,1 |

| Дублин |

1715–1746 |

18,4 |

| Копенгаген |

1750–1769 |

8,8 |

| Швеция |

1749–1773 |

12,4 |

| Финляндия, сельская местность |

1749–1773 |

14,4 |

| Финляндия, города |

1749–1773 |

13,2 |

| Берлин |

1782–1791 |

9,1 |

| Штутгарт |

1782–1801 |

8,6–16,4 |

| Кёнигсберг |

1782–1801 |

6,2–8,3 |

| Вена |

1752–1753 |

10,2 |

| Верона |

1774–1806 |

6,3 |

| Ливорно |

1767–1806 |

7,1 |

Источник: Великобритания, Ирландия и Скандинавия: Mercer A., Disease, Mortality and Population in Transition, Leicester University Press, Leicester, 1990, p. 232; Берлин, Штутгарт, Кёнигсберг: François E., La mortalité urbaine en Allemagne au XVIIle siècle, в «Annales de Démographie Historique», 1978, p. 157; Верона и Ливорно: Del Panta L., Le epidemie nella storia demografica italiana, cit., p. 222.