Количественный анализ брачности предполагает наличие кадастровых записей или переписей населения (например, Status animarum, подушных списков прихожан, составляемых приходским священником на Пасху), где указывается возраст и гражданское состояние либо перечисляются поименно члены семьи — лучше, чтобы записи о рождениях соседствовали с записями о браках, ибо возраст молодоженов редко указывался в матримониальных регистрах.

В исследованиях по исторической демографии была достаточно детально воссоздана европейская «география» брачности, по крайней мере для XVII–XVIII вв. Данные о предыдущих столетиях гораздо менее достоверны. Но если количественный анализ провести непросто, то качественный анализ представляется еще более затрудненным, поскольку брачность тесно связана с системами семьи, с формами землевладения, с правилами передачи собственности, с экономической и профессиональной деятельностью. Почти невозможно найти простые объяснения различий в брачности между регионами и социальными слоями. Кантильон отмечал, что рабочие и батраки женятся поздно, потому что «надеются отложить что-нибудь на устройство ménage[22] или встретить девушку, у которой имелось бы немного денег для этой цели». В большей части сельской Европы накопление достаточных средств — необходимое условие для создания семьи, если режим местожительства — неолокальный, то есть если молодая семья селится отдельно от родителей. Для крестьян-собственников доступ к браку часто обусловливался либо передачей земли по наследству, либо разделом имущества при жизни прежнего владельца, либо возможностью приобрести землю. Для крупных землевладельцев законы наследования — делимость или неделимость имущества — сильно сказывались на брачности: в случае неделимости имущества переход к одному из сыновей всех семейных ресурсов означал для всех остальных эмиграцию или целибат; в случае делимости из брачных отношений не исключался никто, хотя скудость ресурсов, оказывающихся в распоряжении у каждого, являлась, разумеется, сдерживающим фактором. Тем не менее возможные эффекты законов наследования никогда не обнаруживаются в «чистом» виде, но смешиваются с воздействием, оказываемым другими явлениями. Нигде не сказано, что в случае нераздельного наследования младшие сыновья обязательно эмигрируют или останутся холостяками: высокая смертность может унести первенца еще до смерти отца, а другие земли могут быть куплены, мелиорированы или взяты в аренду. Там, где брак не предполагал нового местожительства, где оно было патрилокальным — то есть если новая пара поселялась у родителей мужа (реже — жены), — там накопление средств супругом или супругой уже не было столь обязательным, и брачный возраст, соответственно, понижался. Естественно, общественное положение и уровень благосостояния в любом обществе обусловливали то, что считалось необходимым для создания семьи; если уровень жизни едва выходил за грань чистого выживания, проблема ресурсов перед новой парой стояла совсем не так, как в социальных слоях, обладавших собственностью. Среди батраков, работавших в крупных земельных владениях юга Италии или Андалусии, требования к этим необходимым для брака ресурсам были, возможно, довольно скромными, чем предположительно и объясняется более низкий брачный возраст. Хотя это и не было железным правилом, но существовала тесная связь между брачным возрастом и окончательным безбрачием: население с более высоким средним брачным возрастом имело и более высокий процент окончательного безбрачия, причем общие причины, влиявшие на первый, обусловливали также и второй. Все вышесказанное дает понять, как непросто определить комплексные причины географических особенностей европейской брачности — еще и потому, что в каждой зоне смешиваются группы, различающиеся по профессии, владению землей, семейной структуре, а значит, сосуществуют и специфические формы брачного поведения.

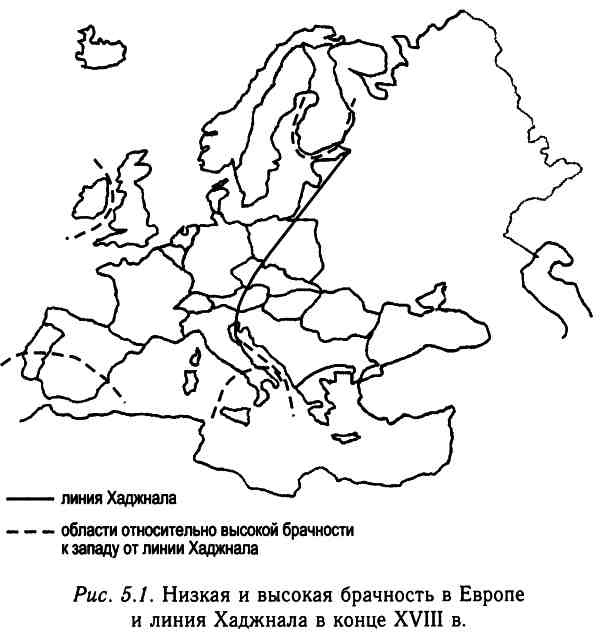

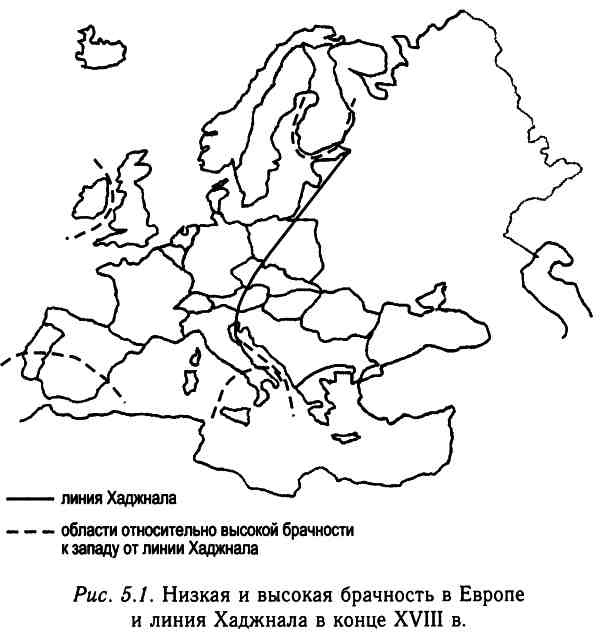

География брачности до XIX в. хорошо изучена. Кое-что известно и о динамике во времени, и о социальных и территориальных различиях. Обзор ситуации в Европе, сделанный Джоном Хаджналом в 1965 г., был подкреплен документальными данными, собранными в последние десятилетия. В XIX в. Европа была разделена по линии, проходившей примерно от Санкт-Петербурга к Триесту: к западу от этой линии преобладала система низкой брачности, с высоким возрастом вступления в первый брак (обычно более 24 лет для женщин и 26 лет для мужчин) и высоким значением окончательного безбрачия (обычно превышавшим 10 %). Речь идет о типичной для Европы, чисто европейской системе, не имеющей аналогов в мировой истории (рис. 5.1). К востоку от этой черты преобладает система ранних, почти всеобщих браков: средний возраст вступления в первый брак составляет менее 22 лет для женщин и 24 лет для мужчин, окончательное безбрачие составляет менее 5 %.

Эти различия, как уже было сказано, имеют серьезные демографические последствия, поскольку становятся причиной более высокой рождаемости, которая в Восточной Европе в XVIII–XIX вв. существенно превышала 40 ‰, что на десять пунктов выше уровней, преобладающих на Западе. Последующие исследования подтвердили данное разделение, хотя оно и не ощущается столь отчетливо, если обратиться к Средиземноморью и некоторым периферийным областям. Внутри области низкой брачности, несомненно, существует градиент, идущий примерно с северо-запада на юго-восток. К области низкой брачности, несомненно, относятся Скандинавия, немецкая Центральная Европа, Франция, Великобритания (единственное исключение — Ирландия с брачным возрастом около 20–22 лет); в остальных регионах с системами определенно низкой брачности — центр и север Италии, Сардиния, атлантическое побережье Пиренейского полуострова — смешиваются группы населения, чье поведение, как бы сказал Мальтус, не столь «осмотрительно», но которые все же не достигают такого высокого уровня брачности, какой характерен для населения, живущего к востоку от линии Санкт-Петербург — Триест. Приведем в подтверждение этому некоторые данные: в период 1740–1789 гг. брачный возраст для девушек во Франции был 25,7 лет (26,6 на севере и 24,8 на юге), а для мужчин — 27,9 лет; в Англии, в период с 1610 по 1760 г., этот возраст находится между 25 и 26 годами для девушек и между 26 и 28 годами для мужчин; среднее значение, выведенное по данным о 14 деревнях Германии XVIII в., составляет 25,5 лет для девушек и 28 для мужчин. Данные по скандинавским странам (за исключением Финляндии, о которой пойдет речь далее) и Голландии соответствуют вышеуказанным уровням. Линия Хаджнала четко разделяет две системы: население Австрии и Чехии, находящееся к западу от нее, имеет средний брачный возраст выше 23–24 лет; к востоку от этой линии венгры (средние значения по десяти приходам, между 1730 и 1820 гг.) вступают в брак гораздо раньше, в 20–21 год, но, согласно Андорке, несколько позже, чем женщины России и Балкан. Разумеется, наличие такой разделительной черты можно интерпретировать не только с географической, но и с этнической или лингвистической точки зрения: к востоку от нее живут славяне (а также венгры), к западу — скандинавы, немцы, чехи (финны до начала Новейшего времени принадлежали к восточно-европейской модели).

В Средиземноморье, как уже отмечалось, картина представляется более сложной. В Испании, согласно переписи 1787 г., средний возраст вступления в первый брак был самым высоким на атлантическом побережье страны (от 26 лет для девушек в Стране Басков, 25 лет в Астурии и Галисии), более низким в Эстремадуре, Андалусии и Мурсии (22 года); в Португалии север (Бейре и особенно Минью: в одной деревне, досконально изученной, средний возраст вступления в первый брак составляет 27–28 лет на протяжении всего XVIII в.) противостоит югу (Алентежу, Алгарве), где превалирует ранняя модель. Италия — еще более раздробленный и сложный регион, не имеющий четко выраженного градиента с севера на юг. К поздним бракам определенно склоняется население Альпийских областей (то же наблюдается и на северной, не итальянской стороне), Сардинии (особенно мужчины), части Центральной Италии, где распространено испольное хозяйство[23]; более ранние браки определенно имеют место на юге, особенно в Апулии, Базиликате, Калабрии, Сицилии; смешанные варианты отмечаются как на севере, так и на юге.