2 Процентное отношение численности населения 10 стран ко всему населению Европы. Источник: См. прим. к таблице 1.2.

Таблица 1.2. Удвоение численности населения некоторых европейских стран с 1550, 1700 и 1800 гг.

| Страна |

15501 Год удвоения численности населения |

15501 Количество лет, за которые население удвоилось |

17001 Год удвоения численности населения |

17001 Количество лет, за которые население удвоилось |

18001 Год удвоения численности населения |

18001 Количество лет, за которые население удвоилось |

| Англия |

1760 |

210 |

1810 |

110 |

1850 |

50 |

| Голландия |

1825 |

275 |

1870 |

170 |

1886 |

86 |

| Франция |

1900 |

350 |

1920 |

220 |

1985 |

185 |

| Италия |

1840 |

240 |

1870 |

170 |

1886 |

86 |

| Испания |

1800 |

250 |

1850 |

150 |

1922 |

122 |

| Норвегия |

- |

- |

1827 |

127 |

1881 |

81 |

| Швеция |

- |

- |

1820 |

120 |

1886 |

86 |

| Ирландия |

- |

- |

1795 |

95 |

нет |

- |

| Германия |

- |

- |

1838 |

138 |

1889 |

89 |

| Россия |

- |

- |

1780 |

80 |

1875 |

75 |

| Австро-Венгрия |

- |

- |

- |

- |

1902 |

102 |

| Швейцария |

- |

- |

- |

- |

1904 |

104 |

| Португалия |

- |

- |

- |

- |

1923 |

123 |

| Европа |

1800 |

250 |

1835 |

135 |

1890 |

90 |

1 Примечание: Год, по отношению к которому численность населения в году, указанном в таблице, удвоилась, и количество лет, потребовавшееся для этого. Данные о численности населения после 1800 г. взяты из официальных государственных источников и книги: Sundbärg G., Aperçus statistiques internationaux, Impremerie Royale, Stockholm, 1908. Для установления других дат использовались данные (в некоторых случаях дополненные автором) из следующих изданий: Англия: Wrigley E. A., Schofield R., The Population History of England, 1542–1871, Arnold, London, 1981; Slicher van Bath В. H., Historical demography and the social and economic development of the Netherlands, в «Daedalus», весна 1968, p. 609. Франция: Dupâquer J., Lepetit B., La peuplade, в J. Dupâquer (под ред.), Histoire de la Population Française, vol. II, De la Renaissance à 1789. PUF, Paris, 1988. Италия: Del Panta L., Livi Bacci M., Pinto G., Sonnino E., La popolazione italiana dal medioevo a oggi, Laterza, Roma — Bari, 1996. Испания: Nadal J., La población española, siglos XVI a XX, Ariel, Barcelona, 1984. Швеция: Thomas D. S., Social and economic aspects of Swedish population movements, New York, 1941. Норвегия: Dyrvik S., Historical demography in Norway: A short survey, 1601–1801, в «Scandinavian Economic History Review», 20, 1, 1972. Германия: Sheenan J. J., German History, 1770–1866, Oxford, 1989. Ирландия: Connell К. H., The Population of Ireland (1745–1845), Clarendon Press, Oxford, 1950. Россия: оценки численности населения на европейской территории России в границах 1914 г. основаны на: Lorimer F., The Population of the Soviet Union: History and Prospects, League of Nations, Genève, 1946.

В тех пяти странах, по которым имеются достоверные данные о численности населения в 1550 г., она удваивается как минимум через два века (Англия) и как максимум через три с половиной века (Франция). В десяти странах численность населения, достигнутая к 1700 г., удваивается как минимум через 80 лет (Россия) и как максимум через 220 (Франция). Наконец, в тринадцати странах, для которых приведена численность населения в 1800 г., удвоение достигается как минимум через 50 лет (Англия); максимум же не определен, так как в Ирландии, где прирост населения был прерван в середине XIX в. Великим голодом и эмиграцией, оно и сегодня не достигает уровня 1800 г. Вывод ясен: при традиционном типе воспроизводства, когда около четырех пятых населения получали пропитание от земли, отрезок времени, за который можно было достичь стабильного удвоения численности населения, составлял два-три века; в начале XIX в., когда на континенте происходила промышленная революция, этот срок сократился примерно до столетия.

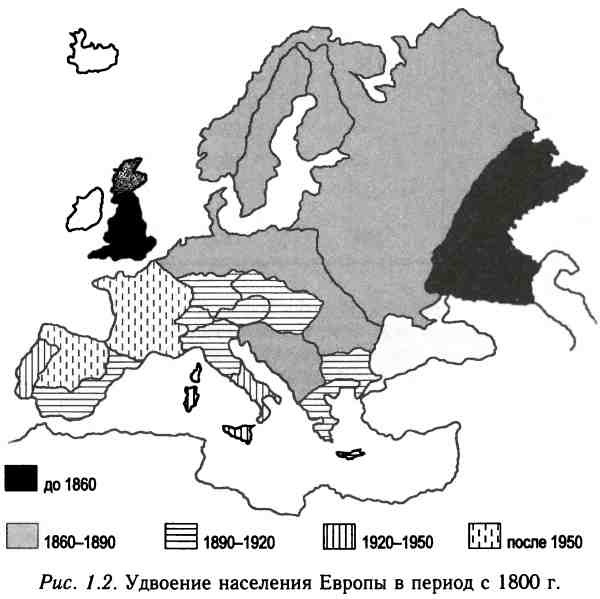

Более ясную картину темпов прироста в начале Нового времени дает рисунок 1.2, где приведены географические и временны́е параметры удвоения численности населения по сравнению 1800 г.: данные приводятся по странам и переходят на региональный уровень только для крупных государственных образований.

Складывающаяся картина оказывается довольно интересной с географической точки зрения: в таких периферийных областях, как Англия и южная Россия, численность населения удваивается к 1850 г.; в других периферийных зонах (Шотландия, восточная Россия) она удваивается к 1870 г., в то время как на скандинавских и германских, польских и балтийских территориях удвоение происходит к 1890 г. Гораздо позже, после Первой или даже Второй мировой войны, удвоение достигается в большей части Средиземноморского региона и во Франции.

Медленные изменения типа воспроизводства

Традиционный тип воспроизводства, то есть тот, который господствовал до начала промышленной революции, характеризуется медленным приростом населения в течение длительного периода и заметной стабильностью порождающих этот порядок механизмов. Эти аспекты будут рассмотрены далее (см. гл. 5). Сейчас же следует добавить, что определение «медленный» по отношению к развитию работает лишь в сравнении с темпами прироста, наблюдавшимися в последние пятьдесят лет, которые в слаборазвитых странах достигали от 2 до 4 % в год, что по меньшей мере на порядок выше скорости развития европейского населения в Средние века и в Новое время. На самом деле прирост от 2 до 3 ‰[3] способный обеспечить удвоение численности населения за два или три века, нельзя рассматривать вне связи с характерными для того времени темпами экономического развития — не такими уж и незначительными для систем с малым количеством денежных средств и относительной неизменностью технологий.

В подтверждение этого стоит привести некоторые цифры. Экономика при традиционном типе воспроизводства опиралась в основном на сельское хозяйство, от прогресса в котором и зависел в значительной мере медленный прогресс общества. Мы будем недалеки от истины, если скажем, что около трех четвертей или четырех пятых рабочей силы были заняты в сельском хозяйстве. Переписи населения и кадастровые записи второй половины XIX в., относящиеся к странам, где индустриализация запоздала, обнаруживают немногим меньшую долю сельского труда: от двух третей до четырех пятых в Швеции и Финляндии, России, Австрии и Венгрии, Испании, Португалии и Ирландии. Подсчеты, относящиеся к более ранним временам, дают еще больший процент: 80 % для Франции в начале и Швеции в середине XVIII в.; 75 % в Австрии в 1790 г.; 78 % в Богемии в 1756 г.; 72 % в Соединенных Штатах Америки в 1820 г. Эти цифры, как мы увидим далее (см. гл. 2), соответствуют низкому уровню урбанизации: во всей Европе доля населения городов с численностью более 10 тыс. жителей не достигала 6 % в 1550 г. и едва превышала 9 % в 1700 г., а население маленьких городков или деревень в подавляющем большинстве состояло из крестьян, средних и мелких собственников. Поддержание численности этого привязанного к земле населения, его прирост и ожидаемая продолжительность жизни зависели от развития сельского хозяйства. Поэтому сдерживающим фактором было не столько отсутствие рабочей силы, сколько скудость капитала, недостаток свободных земель и относительно закоснелые технологии. Демографическая история Европы тесно связана с заселением вновь занятых территорий, начиная с проникновения германских колонистов на восток в XI–XIII вв. и заканчивая великими миграциями за океан, в Америку. Приобретение земли в Новое время — дело трудное и недешевое, но нехватка земли все равно толкает людей на дорогостоящие мелиоративные работы. Однако же по окончании процесса расселения стремлениям европейцев к преобразованию окружающей среды был поставлен некоторый предел, который трудно было преодолеть. Предел этот определялся количеством доступных на тот момент энергоресурсов: «Тот факт, что основные источники энергии, кроме ручного труда, ограничивались в основном растениями и животными, — пишет Чиполла, — кладет предел возможному увеличению энергетических ресурсов в каком бы то ни было из аграрных обществ прошлого. С этой точки зрения ограничительный фактор задается количеством имеющейся в распоряжении земли»[4]. Только с внедрением паровой машины — неодушевленного преобразователя энергии, в распоряжение населения поступят новые ее источники. Возможно, это — самый значимый признак разрыва между Новым и Новейшим временем.