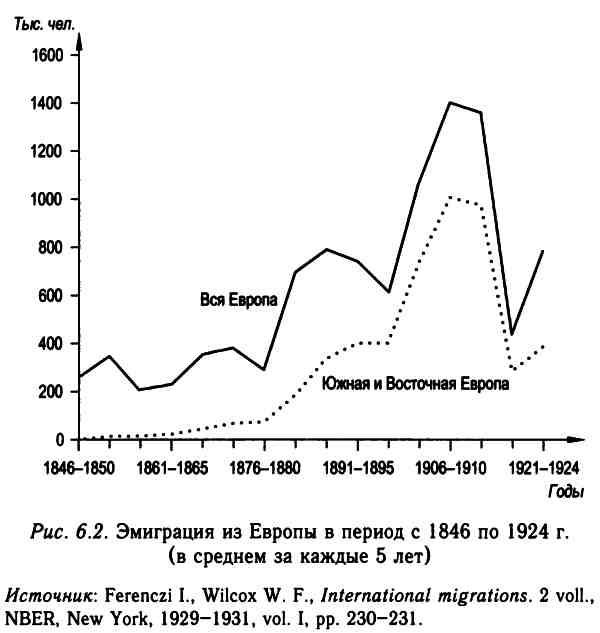

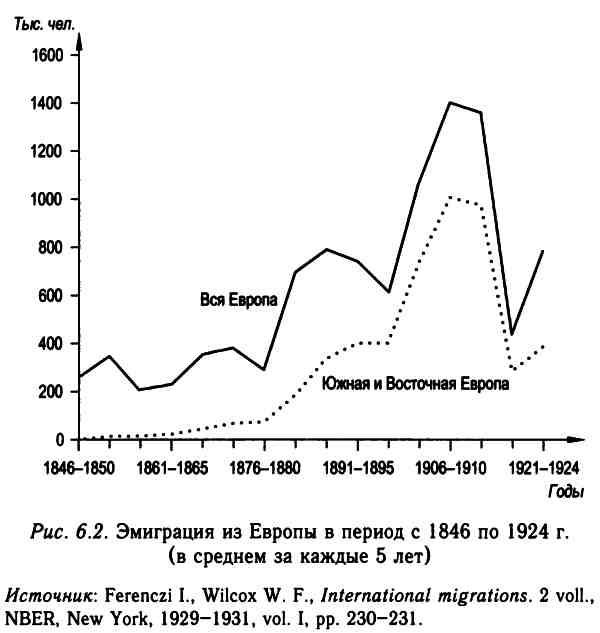

Источник: Ferenczi I., Wilcox W. F., International migrations. 2 voll., NBER, New York, 1929–1931, vol. I, pp. 230–231.

Но вернемся к нашей попытке описать зарождение и развитие великой эмиграции. В ее основе, как и в основе всех явлений подобного рода, лежит формирование предложения потенциальных мигрантов на континенте, богатом человеческими ресурсами, но не имеющем достаточных материальных средств (вспомним недостаток земли) и спроса со стороны континента, где человеческих ресурсов мало, а материальных средств много. Попытаемся понять, как это происходило, сосредоточившись на аспекте предложения и в очередной раз пожертвовав анализом ради синтеза и объяснениями на микроуровне ради определения механизмов макроявлений. Здесь следует обратить внимание на три основных элемента: первый — это чисто демографический фактор: ускорение прироста трудоспособного населения. Второй фактор состоит в увеличении производительности сельского хозяйства и образовании излишков рабочей силы. Третий касается спроса на труд со стороны индустриального и городского сектора.

Об ускорении прироста мы уже говорили; естественный прирост намного превышает 15 ‰ в некоторых странах Европы (Соединенное Королевство, Германия) и повсеместно заметно увеличивается по отношению к традиционному типу воспроизводства. На протяжении всего XIX в. средние значения данного ускорения возрастают в сельской местности, где рождаемость остается довольно высокой и ограничение рождений отстает от снижения смертности. Связь между естественным приростом (разницей между рождениями и смертями) и течением миграционного потока, запаздывающим на 25 лет (средний возраст эмигранта), довольно тесная: функция эмиграции состоит в облегчении демографической нагрузки, выражающейся в притоке на рынок новых, более многочисленных отрядов рабочей силы. Значимость для эмиграции различий в естественном приросте как по периодам, так и по странам подтверждают экономико-математические исследования, в которых вводятся и другие переменные величины, например различия в заработной плате между странами отправления и странами прибытия. Прекрасная иллюстрация результатов демографической нагрузки приведена у Джонсона: «Знаменательный случай представляет собой Рум, один из Гебридских островов. Владелец острова в 1825 г. обнаружил, что сумма невыплаченной ренты достигла 300 фунтов стерлингов. Посетив остров, он убедился, что его обитатели не могут расплатиться не из-за отсутствия предприимчивости, но из-за перенаселенности, которая мешает им достойно зарабатывать на жизнь. Поняв, что положение не улучшится, он простил все долги, разделил между жителями 600 фунтов стерлингов, снабдил их скотом и оплатил им проезд до Канады. Впоследствии стало известно, что этот владелец вновь заселил остров, но уже не так плотно, и получал ренту 800 фунтов стерлингов в год». Этот случай — который нельзя назвать общим по причине особой предусмотрительности владельца и потому, что речь идет о крайнем севере Европы, — похож на мальтузианскую притчу, но сходные механизмы работали во многих зонах континента.

Второй сопутствующий феномен, обозначенный на первых страницах данной главы, состоит в повышении производительности труда в сельском хозяйстве и образовании, таким образом, избытка рабочей силы. Согласно Байроху, повышение производительности труда в Европе (за исключением России) составило порядка 0,6 % с 1800 по 1850 г., 0,9 % с 1850 по 1880 г. и 1,2 % с 1880 по 1910 г. Речь идет о значительном повышении, хорошо согласующемся с ростом эмиграции за этот период. Двойная нагрузка ускоренного демографического роста и повышения производительности привела к непредсказуемым последствиям: это и негативное влияние на реальную заработную плату, и дробление земельных владений, и обнищание мелких собственников, и увеличение числа безземельных семей. Другой земли для обработки нигде, кроме России, больше не было: Григг подсчитал, что площадь обрабатываемой земли с 1860 по 1910 г. увеличилась всего-навсего с 140 до 147 млн га. Таким образом, усиливается импульс к эмиграции, чему — не нужно забывать — способствует совершенствование путей сообщения и снижение платы за проезд: пресловутое «сужение» мира.

Хотя импульс к эмиграции из деревень на протяжении века имеет тенденцию усиливаться, демографическая нагрузка не всегда преобразуется в эмиграцию за пределы Европы или даже собственной страны. Немалая часть сельского населения поглощается процессом индустриализации. В конечном итоге те же силы, что стимулируют развитие сельского хозяйства и рост его производительности, вносят свой вклад и в промышленную революцию. Индустриализация и, соответственно, рост городов, где увеличивается количество рабочих мест, представляет собой немаловажный выход для оттока сельского населения. Если три четверти трудоспособного населения Европы (вновь за исключением России) в начале века были заняты в сельском хозяйстве, то эта доля убавилась до половины в 1850 г. и до одной трети в начале XX в. До 1850 г. абсолютная численность трудоспособного населения, занятого в сельском хозяйстве, неуклонно возрастала, затем стабилизировалась и стала постепенно снижаться. Континент все более утрачивает свой сельский облик; появляются мануфактуры, расширяется добыча полезных ископаемых, производятся строительные работы; растет и так называемая сфера обслуживания. Процесс урбанизации проходит интенсивно: 39 европейских городов, которые в 1850 г. имели более 100 тыс. жителей, увеличили свое население с 6,1 млн чел. в 1800 г. до 11,2 млн чел. в 1850 г., 29,5 млн чел. в 1900 г. и 34,4 млн чел. в 1910-м, то есть почти в шесть раз; развивалась также сеть средних и маленьких городов — и попутно появлялись новые рабочие места в администрации, на транспорте, в торговле, в сфере услуг.

По мере развития промышленности и повышения спроса на рабочую силу в мануфактурном производстве эмиграционный поток слабеет. В конце XIX — начале XX в. наблюдается четкая обратная связь между развитием промышленности и эмиграцией; когда доля занятых в промышленности приближается к доле занятых в сельском хозяйстве, эмиграция за океан прекращается. В последние десятилетия XIX в. в Великобритании доля первых превысила долю вторых; соответственно, и эмиграция утратила свой массовый характер. До Первой мировой войны количество занятых в промышленности превысило количество занятых в сельском хозяйстве в Бельгии (которая никогда не знала массовых миграций), Германии и Швейцарии, откуда эмиграция прекратилась. В средиземноморских странах, Испании и Италии, где индустриализация завершилась поздно, в течение двадцати лет, последовавших за Второй мировой войной, в тот же самый период иссякла и эмиграция. В других странах (Голландии, Швеции, Норвегии), где индустриализация стала определять экономику в период между двумя войнами, эмиграция уже замерла из-за ограничений, наложенных Великой депрессией.

В нарисованную нами картину эмиграции попали не все важные события; стоит хотя бы перечислить самые значимые из тех, которые в нее не вошли. Первая группа связана с «политикой», в эту рубрику я бы поместил целый ряд аспектов, от религиозной нетерпимости (которая имела место не только при традиционном типе воспроизводства, но и в XIX в.: достаточно вспомнить эмиграцию русских евреев) до внутренней политики, то поощрявшей, то затруднявшей эмиграцию, манипулируя ценами и пошлинами, переходя от поддержки свободной торговли к протекционизму, то есть то облегчая, то сдерживая отъезд, — и так далее. Пример Франции, опять-таки занимающий особое место в европейской панораме ввиду отсутствия миграционных импульсов (при наличии обширных колониальных владений и немалого политического влияния), может быть рассмотрен с нескольких точек зрения: с демографической — поскольку снижение рождаемости, уменьшив демографическую нагрузку, сделало иммиграцию «излишней»; с социально-экономической — поскольку основу сельской структуры составляли мелкие собственники, неразрывно связанные с землей, и их мало привлекала эмиграция; с культурно-политической, ибо массовая эмиграция представляла собой некую форму зависимости, которую страна отвергала. Еще один момент, которым мы до сих пор пренебрегали, — тот факт, что миграционный процесс питает сам себя. После того как отправляется в путь горстка искателей приключений и первопроходцев, следующие переселения совершаются легче благодаря тому, что наличие дружественных сообществ способствует скорейшей интеграции. Еще одного явления мы едва коснулись: это — легкость переезда, быстрое распространение сети железных дорог, невероятное развитие морского транспорта, снижение относительной стоимости переезда и т. д. Наконец, огромную важность имеет политика принимающих стран: вспомним Homestead Act[32] 1862 г., предоставлявший землю безо всяких условий главам семейств, достигшим 21 года, или тем, кто выразил бы желание обрабатывать ее, будь то гражданин Соединенных Штатов или человек, изъявивший желание стать таковым.