Однако, несмотря на то что технический прогресс происходит относительно медленно, разница в показателях производительности труда от региона к региону, связанная не только с природными факторами, но и с аграрными технологиями, прослеживается уже в эпоху Средневековья. Мы располагаем крайне немногочисленными данными о производительности труда, и среди них очень значимо соотношение между посевом и урожаем для зерновых (основного источника питания), практически неизменное в современную эпоху. Выдающийся историк сельского хозяйства Слихер ван Бат показывает, что урожайность определенно возрастает начиная с XVII в. в Англии и Голландии, странах с наиболее развитым сельским хозяйством: сам-семь в XVI в., сам-девять во второй половине XVII в. и сам-десять во второй половине XVIII в. Между тем во Франции, Италии и Испании урожайность с 1500 по 1800 г. держится на прежнем уровне (сам-семь); неизменной и на более низком уровне (около сам-четыре) остается она на севере, в центре, а также на востоке Европы. Следствие такого относительного постоянства урожайности — невозможность при заданном количестве обрабатываемых земель увеличить производство продукта. Производительность сельского труда сильно сказывается на уровне снабжения населения продовольствием, а это — еще один фактор, сдерживающий демографический рост. В общих чертах это выглядит так: после преодоления кризиса, имевшего место в позднее Средневековье, когда с сокращением численности населения режим питания улучшился, уровень снабжения продовольствием снижался вплоть до XVIII в., пока в некоторых регионах не началось улучшение; в других же регионах, не таких богатых и более удаленных от центра, он начал повышаться лишь в XIX, а то и в начале XX столетия. Разумеется, я описываю здесь самую общую картину, не упоминая о таких прогрессивных явлениях, как изменение севооборота, внедрение новых культур, развитие животноводства и специализации, а также о неоценимом вкладе торговли. Моя задача — показать, что большие демографические тенденции развивались на фоне преобладания незыблемости над переменами, пусть даже последние и не были незначительными.

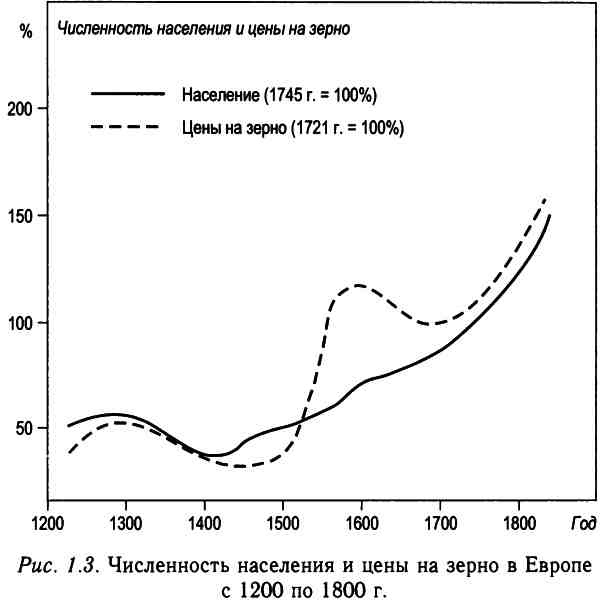

Как явствует из рисунка 1.1, большие циклы прироста и сокращения населения Европы начиная с позднего Средневековья в немалой степени определялись эпидемическим фактором, никак не зависящим от условий жизни. Но эти циклы были также тесно связаны с экономическими силами, чье воздействие подталкивало демографические системы к изменениям. Ряды соответствий между ценами и заработной платой, выведенные для нескольких исторических периодов, обнаруживают резкие трансформации, коррелирующие с большими демографическими циклами, что видно на рисунке 1.3, воспроизводимом по фундаментальному труду Слихера ван Бата.

Перед нами прямо-таки мальтузианская модель: в отрицательные фазы демографического цикла — например, в столетие после Великой чумы или на протяжении XVII в. — сокращение или отсутствие прироста населения, а значит, и спроса, способствует снижению цен и в то же самое время увеличивает спрос на рабочие руки и приводит к повышению оплаты труда. В середине XIV — середине XV вв. цены на зерно снизились вдвое, а затем стали постепенно расти. Слихер ван Бат пишет: «Потом наступает спад XIV–XV вв. Население сократилось в результате эпидемий, и поскольку площадь обрабатываемых земель оказалась довольно значительной по отношению к населению, которое нужно было прокормить, цены на зерно снизились. Из-за сокращения численности населения стало не хватать рабочих рук, поэтому и номинальная, и реальная заработная плата значительно возросла». Мощный подъем XVI в. нарушает равновесие: в связи с повышением спроса цены на зерно и другие продукты питания взлетают до небес, а реальная заработная плата падает; эта тенденция достигает критической точки к началу XVII в. Замедление демографического роста в XVII в. и катастрофа, постигшая население Германии вследствие Тридцатилетней войны, послужили, наряду с прочими факторами, причиной новой фазы цикла (сопровождаемой снижением спроса и цен и повышением заработной платы), которая продлилась до середины XVIII в., когда ускорение демографического роста дало начало следующему витку.

Выбор методики

Способы восстановить целостную картину развития европейского народонаселения могут быть различными — один не хуже другого, однако не все они применимы на практике. Наша основная идея состоит в том, чтобы изучить взаимовлияние и взаимодействие ограничивающих и определяющих факторов (см. ранее, с. 10) и понять особенности функционирования демографической системы и ее модификаций во времени. С подобной установкой связаны и отбор документальных материалов, и линии интерпретации. В самом деле, в дальнейшем мы будем предпочитать макроанализ микроанализу, рассмотрение общего рассмотрению частного, долговременные тенденции — особенностям той или иной эпохи, проявляющиеся на больших пространствах различия или сходства — локальным характеристикам. Такой метод имеет свои очевидные преимущества и недостатки, которые мы рассмотрим далее. Обобщенный анализ, макроанализ направлен на воспроизведение компонентов и механизмов демографической системы по отношению к населению в целом; он основывается на общих оценках или наблюдениях над последовательностями демографических событий и численностью населения. Микроанализ, как правило, базируется на генеалогиях или реконструкциях истории семей и привязывает события к конкретным индивидуумам, носящим одну фамилию. С помощью микроанализа можно воссоздать во всех деталях механизмы образования, роста, распада отдельно взятых семей. Но поскольку процесс реконструкции долог, кропотлив и зависит от наличия полных, официально зарегистрированных, поименных записей о рождениях, браках и смертях (что, по большому счету, становится возможным лишь начиная с XVII в.), он применим лишь по отношению к небольшим общностям, например к долго живущим на одном месте семьям (для семей, которые мигрируют, такая реконструкция очень сложна, а то и вовсе неосуществима). С его помощью можно в мельчайших деталях изучить характерные типы поведения, но не вполне очевидно, можно ли перенести их на общество в целом. В очерке о нормандском городке Крюле (в котором и была разработана методология поименного анализа) исследователям Анри и Готье удалось реконструировать все, что любознательный демограф желал бы знать о рождаемости, не говоря уже о ценных данных относительно брачности и смертности. Вместе с тем, ученые сами признаются, что не много могут сказать о численных изменениях во всей общине, хотя и склонны полагать, что население городка, около тысячи жителей, оставалось неизменным на протяжении XVI–XVII вв. Таким образом, об общей динамике населения Франции в начале Нового времени можно судить лишь предположительно, несмотря на расцвет исторической демографии, которая далеко продвинулась вперед со времен Монтескье, Морица Саксонского или Мирабо, которые в XVIII в. считали, что население Франции сокращается. Наше предпочтение макроаспектов вызвано желанием дать связную картину данных — или предположений — относительно более значительных демографических величин, в первую очередь динамики народонаселения. При таком подходе, возможно, пострадает исследование индивидуального поведения, однако совсем пренебрегать последним мы не станем. Есть и еще одна причина, далекая от банального стремления к упрощению при рассмотрении столь обширной темы, и она состоит в том, что сильные ограничивающие факторы, такие как наличие пространства и земли, продовольственные ресурсы, эпидемическая картина, — напрямую зависят не столько от типов поведения в разных сегментах общества, сколько от численности, плотности и прироста населения вообще. Индивидуальное поведение, которое удобно описывать при помощи микроанализа, часто формируется вследствие двойного воздействия: демографических условий, с одной стороны, и ограничивающих факторов — с другой.