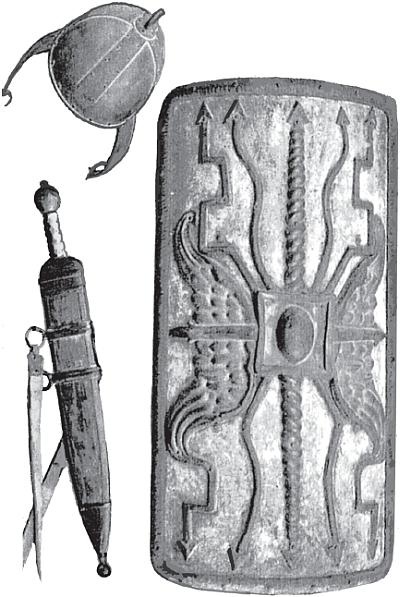

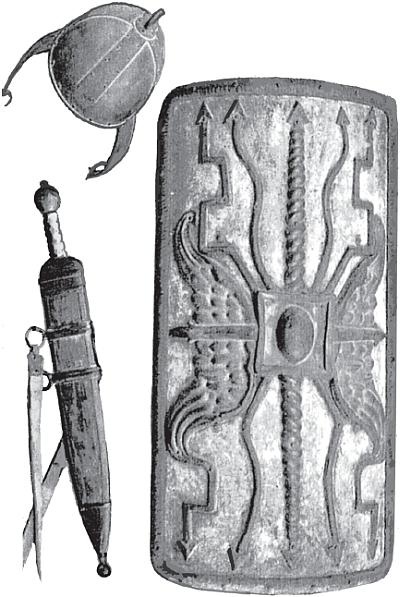

Вооружение римского легионера: щит, шлем, меч

Защитное вооружение легионера включало также поножи, закрывавшие левую ногу, которая в бою выставлялась вперед, и нагрудник из небольшой металлической пластины, который, вероятно, надевался на панцирь из кожи или льна. Более богатые воины вместо нагрудника носили кольчугу из железных пластин. Она, конечно, лучше защищала тело, но была очень тяжелой – примерно 15 кг. Голову защищал бронзовый или железный шлем, украшенный тремя перьями почти в 45 см высотой. Благодаря этим перьям, воин казался вдвое выше и имел внушительный вид.

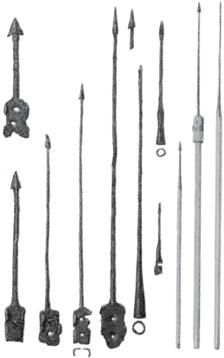

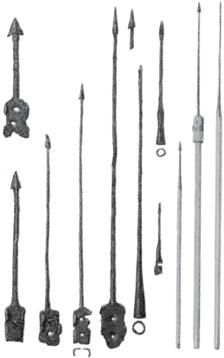

Защищенный такими достаточно надежными доспехами, римские легионеры обладали и весьма грозным оружием для атаки. Гастаты и принципы имели по два метательных копья – пилума. Пилум считают римским изобретением. В длину это копье имело около 1,5 м и весило до 4 кг. Его можно было метнуть на 10-20 шагов. Древко пилума делалось из прочного тяжелого дерева. В отличие от обыкновенного копья, пилум имел чрезвычайно длинную железную часть с тонким, нередко зазубренным острием. Длина этого наконечника доходила до 1 м. Попадая в щит, пилум часто пронзал его насквозь и ранил прикрывающегося им вражеского воина. Но даже если пилум просто застревал в щите, противнику все равно причинялся серьезный ущерб. Пилум, вонзившийся в щит, невозможно было перерубить ударом меча, так как длинный наконечник не позволял противнику достать своим мечом до древка. Зазубренное острие не давало возможности выдернуть пилум из щита. Поэтому щит приходилось бросать. Кроме того, длинное тонкое острие пилума от удара сгибалось, и его нельзя было метнуть обратно. Подобных копий не было в войсках других народов.

Римские пилумы

Находившиеся в третьей линии боевого построения триарии вместо метательных пилумов были вооружены обычным длинным копьем для рукопашного боя. Исход сражения все же, как правило, решался рукопашной схваткой, в которой легионеры пускали в ход мечи. В III в. до н. э. римляне приняли на вооружение так называемые испанские мечи с крепким сужающимся клинком длиной около 60 сантиметров. Таким мечом одинаково успешно можно было и колоть противника, пробивая его доспехи, и наносить тяжелые рубящие удары, способные снести человеку голову. Короткий меч был наиболее удобным для тесно сомкнутого пешего строя.

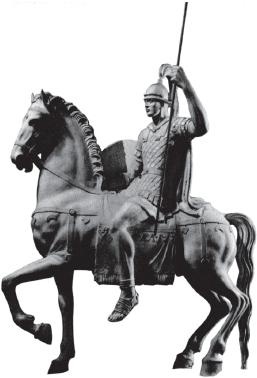

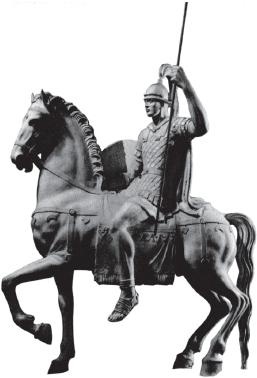

Римский всадник

Последовательное употребление в дело и метательного копья-пилума, и меча было для своего времени очень важным шагом вперед в военном искусстве – таким же, как введение в XVIII в. ружей со штыками. Подобно тому как залп ружей служил подготовкой к атаке в штыки, так и дружный залп пилумов в начале сражения расчищал место для рукопашного боя на мечах.

Всадники, входившие в легионы, вооружены были по греческому образцу – круглым щитом и прочным копьем. Доспехом им служила кольчуга, такая же как у пехотинцев, но только снабженная разрезом на бедрах, который позволял сидеть на лошади. Конница в сражениях обычно размещалась на флангах и часто употреблялась для преследования уже опрокинутого противника. Однако сами римляне не были искусными наездниками и со временем стали отдавать предпочтение конным отрядам, набираемым среди подвластных или союзных племен.

Италийские союзники Рима образовывали отряды численностью в 4-5 тысяч пехотинцев и 900 всадников. Каждый такой отряд приписывался к легиону и имел похожую организацию и вооружение. В сражении союзные отряды чаще всего ставили на флангах – справа и слева от стоящих в центре легионов. Таким образом, одна половина армии состояла из римских легионов, а вторая из союзнических отрядов. Без помощи союзников римлянам едва ли удавалось бы на протяжении длительных войн выдерживать огромное напряжение всех сил.

Начиная с IV в. до н. э., когда войны стали особенно длительными, легионерам начали выплачивать жалованье из казны. Они снабжались также продовольствием, одеждой, оружием и снаряжением. Но за все это из солдатского жалованья вычиталась определенная плата. Союзникам жалованья не платили, и они все необходимое получали бесплатно. В победоносных походах все солдаты могли рассчитывать на долю в добыче.

Ко времени Полибия римляне существенно усовершенствовали организацию и боевое построение своего войска. В этом отношении они сделали большой шаг вперед по сравнению с греками, у которых очень многому научились в области военного искусства. Превзошли они даже македонян, совершивших под предводительством царя Александра самое грандиозное завоевание в истории древнего мира. (Александр Македонский, как вы, наверное, помните, покорил в 334-323 гг. до н. э. огромную Персидскую державу и дошел до Индии).

Греки первыми придумали особый тесно сплоченный строй тяжеловооруженных пехотинцев-гоплитов. Строй воинов, стоявших в несколько рядов, прикрывался сплошной стеной больших щитов и ощетинивался выставленными вперед копьями. Он был почти неуязвим для ударов противника с фронта. Восемь шеренг этого строя, который растягивался в ширину до одного километра, создавали сокрушительный натиск при непосредственном столкновении с врагом. Напор атаки многократно увеличивался потому, что на стоявших в передних рядах бойцов всей массой своих тел давили стоявшие сзади. Такой строй у греков назывался фалангой.

Еще более грозной была македонская фаланга. Она имела в два-три раза более глубокое построение, чем греческая. Общее количество рядов в ней доходило до двадцати четырех. Стоявшие в передних шеренгах воины вооружались очень длинными копьями – сариссами. Такие копья достигали шестиметровой длины, и их приходилось держать наперевес обеими руками. Все копья первых шести рядов выступали вперед из строя. Каждый воин первого ряда имел перед собой пять сарисс. Задние шеренги держали копья вверх, обеспечивая тем самым защиту от стрел и дротиков. Многие противники содрогались при одном виде ужасающего зрелища из двигающейся массы торчащих копий. Ничто не могло устоять против македонской фаланги. Но только в том случае, если она действовала на подходящей равнине. Любой холм, лесная поросль, ров или даже небольшие канавы могли привести фалангу в беспорядок, особенно при наступлении широким фронтом, лишить ее главнейших преимуществ.

Римляне пошли другим путем. Они отказались от сплошной, нерасчлененной на отдельные части фаланги. Легион, как сказано выше, делился на три возрастных разряда – гастатов, принципов и триариев. Каждый такой разряд подразделялся на десять отрядов, которые назывались манипулами. Манипулы гастатов и принципов имели по 120 человек, а триариев – по 60. Один манипул состоял, в свою очередь, из двух подразделений, называвшихся центуриями. Каждая центурия имела своего командира – центуриона и одного знаменосца. Каждому из тридцати манипулов легиона придавалось по сорок легковооруженных воинов. С IV в. до н. э. манипул стал основой боевого построения римлян. Поэтому этот строй называют манипулярным.