Петр I. Неизвестный художник XVIII в.

Античным наследием весьма интересовался и русский гений – Петр I… Беседуя с учеными людьми, он часто любопытствовал, «откуда язычницы производят начало суетного своего многобожия и есть ли о том некая языческая история». Услышав об Аполлодоре, он приказал перевести его на русский язык. И дело тут не в интересе к богословской тематике, но скорее в той заинтересованности античной мифологией и античной культурой, которая в то время пробуждалась широко в Европе. Первый перевод «Библиотеки» на русский язык был сделан «типографским справщиком» А. Барковым в Москве в 1725 г. Вела поиск греческих скульптур и Екатерина II. В 1787 году она приобрела в Англии коллекцию, где в частности находилась скульптура юноши, называемого «спутником Одиссея». В латинском каталоге о нем сказано было так: «Голова умирающего Ахилла, греческая скульптура превосходнейшего стиля, исполненная удивительной экспрессии…» Устойчивый интерес к наследию античности на русских землях возник в XVIII—XIX веках, когда отрезанная от южных морей Россия теперь получила в результате победоносных русско-турецких войн огромную территорию и морскую границу – от Дуная и до Кубани. Край получил название «Новороссия» и сохранял его до 1917 года. Кто заинтересуется проблемой археологических находок в этом регионе, да и историей края в целом, советуем обратиться к фундаментальному труду историка И.В. Тункиной «Русская наука о классических древностях юга России (XVIII – середина XIX в.)». Мы же упомянем лишь ряд эпизодических моментов. С петровских времен в коллекции Кунсткамеры Петербурга хранились некоторые памятники, вероятно, из скифских и сарматских курганов района Волги и Дона (так называемая Сибирская коллекция Петра I). Туда же поступали «восточные редкости» из частных коллекций. Большой вклад в формирование научного подхода в России при изучении памятников археологии разных эпох внесли академики Г.Ф. Юнкер, Г.Ф. Миллер, профессор Г.З. Байер, А.Л. Шлёцер, В.Н. Татищев, А.П. Мельгунов, И.С. Барков, В.Ф. Зуев и др. Миллер отметил сходство погребальных сооружений Сибири и юга России, считая, что большая часть оных вероятным образом происходит от одного народа.

Грамота Екатерины II, дарованная грекам-переселенцам Крыма

Начало раскопкам на западном берегу Днепра положил Мельгунов (1763 г.). Барков подготовил к изданию «Скифскую историю» московского стольника А.И. Лопатина, которую впоследствии и опубликовал Н.И. Новиков (1776). Зуев посетил Крым и стал описывать все городища и курганы, встреченные им по пути: «…Каких бы старинных покойников они ни покрывали, здесь по новости поселенцев никто не знает и даже никто еще и не любопытствовал, чтобы иметь какое-нибудь сведение об оных, или вырывать какие-либо достопамятности, хотя со внешнего виду они много сходствуют с находящимися в Сибири». Он пришел к выводу, что курганы эти оставлены разными народами. «Чем больше я слышу разговоров о Крыме, – писал Зуев академику П. Палласу, – тем более я загораюсь желанием ехать туда». Екатерина II после того как совершила путешествие в Крым, охарактеризовала оный как «жемчужину в короне Российской империи». Были составлены и планы изучения регионов. В частности, говорилось: «Чрезвычайно важно как для империи, так и для науки знать действительное положение этих местностей на земном шаре и произведения Черного моря, природу Крымских гор и историю населяющих этот полуостров народностей». Кто же мог даже подумать тогда о том, что вырожденцы времен заката империи, разбазарят то, что было приобретено вековыми трудами и столькими героическими битвами нашего народа.

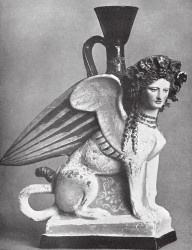

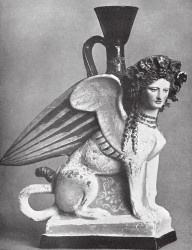

Таманский сфинкс

Таманский саркофаг. Мрамор. IV—III вв. до н.э.

Что касается античного влияния на нашу литературу, чтобы рассказать об этом, понадобилось бы специальное исследование, столь многочисленны и разнообразны примеры оного. Пушкин чтит Аполлона, переводит Горация, прося судьбу одарить его даром Ювенала: «Вручи мне Ювеналов бич!» Вспоминают стихи Овидия и его «незримую гробницу». Кюхельбекер говорит, что «Гомер соединяет в себе поэзию с искусством писать – в той же степени, в которой Рафаэль – поэзию и искусство изображать». К. Рылеев призывал следовать примеру древних: «И на суждения завистников твоих, на площадную брань и приговор суровый с Гомером отвечай всегда беседой новой». Державин, говоря о богине трагиков, вспоминает Эсхила, Софокла и Еврипида. Радищев сравнивает глас Ломоносова с Пиндаровой трубой, а его ум с умом Платона. И примеров такого рода неисчислимое множество.

Выдающуюся роль в пробуждении в русском обществе все большего интереса к эпохе античности сыграл поэт, драматург и переводчик В.В. Капнист (1758—1823), происходивший из обрусевшего греческого дворянского рода. Он был убежденным сторонником того, что в русской культуре необходимо создавать аналоги явлениям античной культуры. Приверженец классицизма, он выступил с серией статей о связях культуры Греции с культурой России. В древних гиперборейцах усматривая предков русских, он считал, что те в давнее время создали независимую от греков изящную словесность, до «гипербореан» (от последних древние греки якобы и почерпнули все достижения). Довольно смелые построения поэт проиллюстрировал ссылками на античных авторов – Геродота, Павсания, Страбона, с которыми был знаком лишь по французским переводам. Капнист пытался доказать, что Одиссей странствовал не в Средиземном, а в Черном и Азовском морях. Эти захватывающие сюжеты он обсуждал со своим добрым другом и соседом И.М. Муравьевым-Апостолом. Когда же тот уехал в Москву, он сетовал в письме к сыну: «Некому будет мне Горация буквально переводить, и не с кем будет спорить о древностях».

Вспомним теорию немецкого историка первой половины XIX века Фальмерайера. Он провозгласил, что «эллинская раса в Европе была полностью истреблена», что ныне «ни единой капли подлинно чистой эллинской крови не течет в венах христианского населения современной Греции» и что «современные греки – лишь только славяне и албанцы». Такая точка зрения, конечно, является недопустимой крайностью. Теория была справедливо отвергнута (1830). Но то, что едва ли не большая часть былой мощи Греции ушла в междоусобные войны, схватки со старыми противниками и с Османской империей, факт общеизвестный. Признав рабство как инструмент господства, греки в итоге сами стали его жертвой. За «грехи молодости» тоже, видимо, надо платить.

Примерно тогда, когда в Греции возникло новое греческое государство, в 1839 году в России возникло Одесское общество истории и древностей, его президентом стал ученый, серб по происхождению, Д. Княжевич (1788—1844). По его инициативе в Ришельевском лицее организовали новые кафедры, ввели преподавание «русских древностей». Общество ставило целью распространение историко-археологических сведений о Южной России. В его обязанности входили сбор, описание, сохранение остатков древностей на этих территориях, изучение сообщений древних авторов о Северном Причерноморье, его народах и всех его «достопримечательностях» (Новороссийский край, Бессарабия), а также отыскивание следов их в настоящем времени. Общество вменяло в обязанность проводить весь комплекс исследований и активно помогать росту знаний среди соотечественников, любителей древности. Причем на собраниях общества, согласно положению, «все суждения бывают и протоколы ведутся на русском языке». Спор о древности и месте народов не только не утих, но еще более разгорелся. Ныне от русских требуют забыть свой язык.