Кормление быка. Композиция на вазе

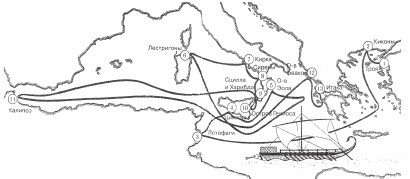

Все меняется по мере утверждения у власти победителей. Побежденные народы оказались в разном положении. Статус их был различен. Одни из них сохраняли относительную свободу, занимаясь возделыванием земли и платя оброк. Им были доступны все радости жизни, порой они участвовали в военных походах и владели известным состоянием. Они заседали вместе с фессалийцами в собраниях (перребы, магнеты, ахеяне). Произошло и своеобразное разделение труда. Как скажет один из персонажей пьес Менандра: «Побеждать на войне – присуще свободным людям; возделывать землю – дело рабов». Появление рабства дало толчок такому важному явлению, как колонизация. Ранее уже говорилось, что колонизация стала довольно распространенным явлением на Востоке. Однако, пожалуй, именно древние греки поставили этот процесс «на поток». Тут стоит сказать о микенской экспансии, что длилась с XIV по XII век до н.э. Микенцы колонизировали остров Родос и овладели Кипром (начало XIV в. до н.э.). Затем их путь пролегал в Сирию, Месопотамию и Египет. Ахейцы достигли Финикии, Библа, Палестины. Колонизация продолжалась и в дальнейшем. В течение двух столетий (с конца VIII в. и по VI в. до н.э.) греки колонизировали часть Средиземноморья (Керкира, Эпидамн, Сиракузы, Катана, Сибарис, Тарент и далее вплоть до Массилии, Марселя). На западном направлении их колонизация столкнулась с колонизацией карфагенян и этрусков. В восточном направлении греки колонизируют северное побережье Эгейского моря, проникают на Геллеспонт и Босфор. В VII веке до н.э. ими был основан Византий, откуда позже разовьется Византийская империя. Далее их путь будет лежать на побережье Понта Эвксинского (Черного моря), в скифские или славянские края – Синоп, Трапезунд, Ольвия, Херсонес, Феодосия, Пантикапей (Керчь), Танаис. Таковы древние греки.

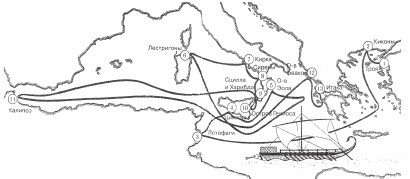

Маршрут странствий Одиссея

Греки – народ исключительно энергичный, деятельный, талантливый. В самом деле, кажется просто невероятным, что такая маленькая и раздробленная Греция в течение двух столетий смогла развить столь бешеную колониальную экспансию. Однако тому есть причины. В ходе концентрации земли в руках знати происходило вытеснение мелких производителей, их сгон с земель, что и вело к перенаселению. Многие вынуждены искать счастья вне родины (за морями). Кроме того, в связи с развитием торговли в греческом обществе наблюдалось заметное расслоение. Если в гомеровской Греции почти не было местных купцов (хотя в поэме упомянут сын Язона, получавший неплохие барыши от поставок вина ахейцам, а также купец, обменивающий железо на медь), то уже в VII веке купеческие роды появляются часто (скажем, род Алкмеонидов в Афинах). Так как торговля и разбой были очень тесно связаны, то такого рода «перерождение» купцов происходит достаточно быстро.

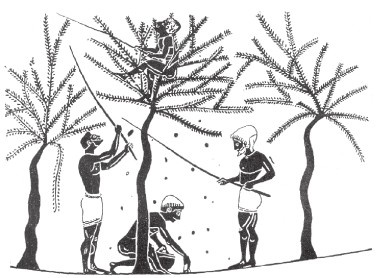

Сбор оливок. Изображение на амфоре

К концу VII века до н.э. уже вырисовывается четко дифференцированное общество, состоящее из знати, т. е. благородных (эвпатридов) и простого народа (демоса). Аристотель недвусмысленно указал на олигархическую сущность афинского государства («Афинская полития»): «Дело в том, что и вообще государственный строй Афин был олигархическим, да притом еще бедные были в порабощении у богатых – и сами они, и дети их, и жены. Назывались они пелатами и шестидольниками, так как за такую плату обрабатывали поля богатых. Вся же земля была в руках у немногих. И если они (т. е. крестьяне) не отдавали платы, то попадали в кабалу и сами, и их дети. Также и займы вплоть до Солона производились под залог личности».

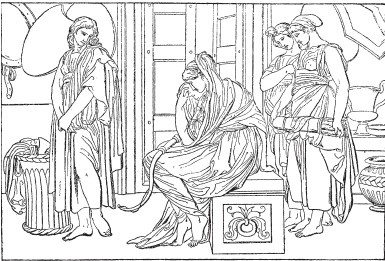

По Генелли. Пенелопа с луком Одиссея

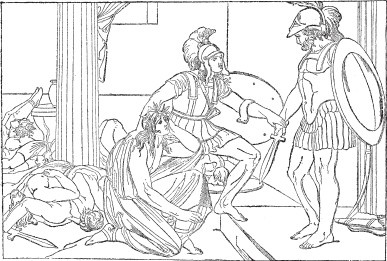

По Генелли. Смерть женихов Пенелопы от рук Одиссея

О том же писал Плутарх в биографии Солона: «Неравенство положения бедняков и богачей достигло в то время высшей степени, вследствие чего государство находилось в исключительно опасном положении. Ведь простой народ был в долгу у богачей. Он или обрабатывал их землю, отдавая знати шестую часть хлеба (по другому толкованию – пять шестых), вследствие чего такой люд звали гектеморами (шестидольниками) и фетами (батраками), или занимал деньги под залог себя. Кредиторы могли взять этих людей к себе в кабалу. Они или обращали их в рабов, или продавали их за границу. Многие были вынуждены продавать даже своих детей (закон греков не запрещал этого) и бежать из города, спасаясь от суровости своих кредиторов». Олигархи тогда захватили почти всю землю. Народ попал к ним в долговую кабалу. Долговое право у греков было суровым. Должников легко могли обратить в рабов или продать за границу – в чужие края. Впрочем, о справедливости в ту пору говорить, конечно, не приходилось. У кого власть и сила, тот и прав. Геродот отмечал, как те же афиняне согнали племя пеласгов с земли, которую некогда сами им отдали за тяжкий труд (возведение стен вокруг Акрополя). Пеласги окультивировали землю, а афиняне под предлогом, что те пристают к их девушкам, выгнали бедных пеласгов.

Греки – ярые индивидуалисты. Вот что писал по этому поводу историк Фукидид (460—396 годы до н.э.), владелец золотых приисков, состоявший в родстве с Мильтиадом: «Точно так же следующее обстоятельство служит для меня преимущественным указанием на бессилие древних обитателей Эллады: до Троянской войны она, очевидно, ничего не совершила общими силами. Мне даже кажется, что Эллада, во всей своей совокупности, и не носила еще этого имени, что такого обозначения ее вовсе и не существовало раньше Эллина, сына Девкалиона, но что названия ей давали по своим именам отдельные племена, преимущественно пеласги. Только когда Эллин и его сыновья достигли могущества… и их стали призывать на помощь в остальные города, только тогда эти племена, одно за другим, и то скорее вследствие соприкосновения друг с другом, стали называться эллинами, хотя все-таки долгое время название это не могло вытеснить все прочие. Об этом свидетельствует лучше всего Гомер. Он жил ведь гораздо позже Троянской войны и, однако, нигде не обозначает всех эллинов, в их совокупности, таким именем, а называет эллинами только тех, которые вместе с Ахиллом прибыли из Феотиды, – они-то и были первыми эллинами… Гомер не употребляет и имени варваров, потому, мне кажется, что сами эллины не обособились еще под одним именем, противоположным названию варваров. Итак, эллины, жившие отдельно по городам, понимавшие друг друга и впоследствии названные все общим именем, до Троянской войны, по слабости и отсутствию взаимного общения, не совершили ничего сообща. Да и в этот-то поход они выступили вместе после того, как больше освоились с морем». В дальнейшем мы еще увидим, какими бедами это для них обернется.