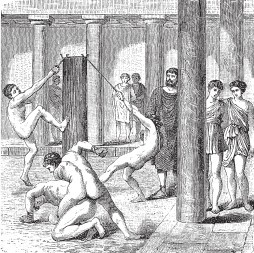

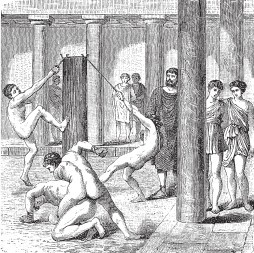

Спортивные занятия спартанских юношей

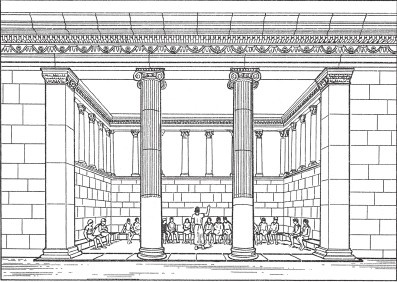

Педагогика перешла из пещер в портик (место, где шли занятия с учениками). Учителя постепенно стали отказываться от стихийности, случайности в построении учебного процесса. Возникла довольно стройная система обучения и воспитания… Римлянин Варрон создает пособие по практической организации школ. Один из первых риторов того времени Квинтилиан упорядочил языково-литературные обороты речи слушателей. Главное то, что в античном обществе возникает устойчивая потребность в знаниях. Все в той или иной степени поняли справедливость слов странствующего философа из Прусы Диона Златоуста, которые он обращал к жителям Трои: «Друзья мои троянцы, человека легко обманывать, трудно учить, а еще трудней переучивать». Поэтому столь велика миссия мудреца, учителя, воспитателя. Вероятно, в отношении уроков античной педагогики можно применить перефразированное нами высказывание великого римского философа Сенеки: «Государство, достойное ее, – весь мир».

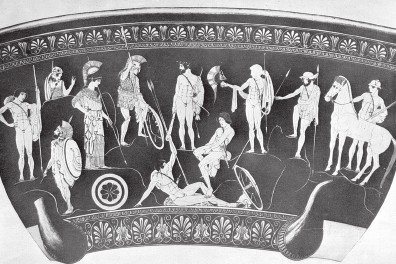

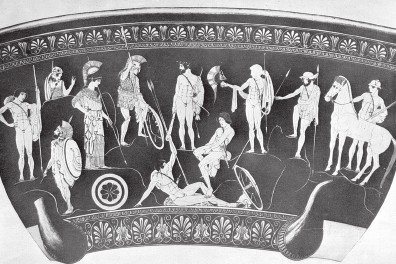

Краснофигурный кратер «мастера Ниобид» из Орвьето

Поэтому несмотря на довольно скудное экономическое положение учителя, его статус (особенно, если тот директор) оказывался довольно высок. В Афинах и Спарте начальники гимназий (гимназиархи), к тому же исполнявшие обязанности жрецов, были в почете. Наряду с государственными чиновниками они носили особый посох и пурпурную тогу. Иные учителя прославились и были занесены в книгу памяти народа. До нас дошло имя древнегреческого поэта-лирика Тиртея (вторая половина VII в. до н.э.). По преданию, поэт Тиртей был одновременно и школьным учителем. Посланный афинянами в Спарту (взамен требуемой от них военной помощи), он сумел речами и песнями так поднять боевой дух спартанцев, что принес им победу.

Поскольку в Теосе, Дельфах, других городах они находились на государственной службе, приходилось согласовывать взгляды не столько с отвлеченным идеалом, сколь с жизнью. В Спарте никто не имел права воспитывать ребенка только по своему усмотрению. Даже наемные педагоги исключались из числа преподавателей. Дети попадали как бы в ведение государства. Собрав их в группы и отряды, их них воспитывали настоящих бойцов. Грамоте учили в пределах необходимости (прочитать приказ и поставить подпись). Спарта – военное государство, и это накладывало отпечаток на воспитание. Дети обязаны были сами себе добывать дрова и пропитание. Их приучали говорить кратко, точно, сжато. Педагоги древности были свободны в рамках общих понятий. П. Гиро отмечал: «Тем не менее свобода обучения не предполагала свободы всяких доктрин. Учитель не должен был забывать, что в его руках находились будущие граждане, и он не имел права внушать им идеи по своему усмотрению. Он обязан был развивать в них не только любовь к отечеству, но также и любовь к национальным учреждениям. Если бы учитель, при демократическом правлении, захотел внушать своим ученикам презрение к демократии, то он подвергся бы преследованиям». Под демократией понимали любовь к родине, а не ненависть к ней, гордость деяниями предков, а не гнусное очернительство всего, что ими сделано.

Однако были и противоположные примеры. В том случае, если общество оказалось неудовлетворено работой учителя, провинившегося педагога могли подвергнуть суду и суровому наказанию. Классический пример – это судьба Сократа… В качестве наказания якобы за опасное воспитание афиняне его вынудили принять яд. Учитель таким образом оказывался перед серьезным выбором. Взгляды не должны вступать в противоречие с господствующей в полисе доктриной. Как говорят, положение учителя обязывает.

Хотя и седую древность не следует воспринимать идиллически. Опыт древних народов – это «сын ошибок трудных» (А.С. Пушкин). Наивно полагать, что люди там охотно бросались в объятия просвещения. Длившаяся тысячелетиями ночь ума, демоническая сила невежества имели и имеют прочные корни в человеческом сознании. Ко многим народам можно отнести слова Тацита, сказанные в адрес древних германцев – «У них самих нет никакой изобретательности» или «Тайны письмен равно не ведают ни мужчины, ни женщины». Цезарь характеризует немцев как диких варваров, вся жизнь которых проходит в охоте и военных занятиях. Надо признать, что отношение многих народов к образованию и знанию долгое время оставалось прохладным в силу самих условий существования. Ведь подавляющая масса людей пребывала вне круга образования: ни школ, ни учебников, ни учителей у них по сути дела еще не было. Но и там, где они были (Греции и Риме), доступ к нему имели лишь свободные граждане. Педагогика и образование выполняли, как сказали бы, социальный заказ, в наибольшей степени отвечающий общественным потребностям времени. Рабам вообще запрещались многие виды умственной, духовной деятельности. Разумеется, были исключения: Эзоп – в литературе, Эпиктет – в философии; великий Платон был, как мы знаем, продан по приказу тирана Дионисия на остров Эгину. Однако в общем и целом в Греции науки, искусства, литература развивались вне круга рабства. К плодам просвещения рабы, по словам А. Валлона, могли приближаться только на определенное расстояние.

Юношам для получения знаний приходилось прикладывать немало энергии. Хотя в переводе с древнегреческого «школа» означает «досуг», не всем удавалось усваивать знания играючи. Порой детей принуждали к занятиям. Древняя надпись донесла слова, обращенные к школьнику: «Иди в школу, достань таблички и пиши – и не вздумай шататься по улицам!» В источниках тех лет нередко встречаются упоминания о тяжкой жизни обучаемых. Уста древних исторгают жалобы на то, как их тиранят педагоги (грамматисты, критики, геометры, тактики и пр.). Катон Старший со знанием дела говорит: «Ученость есть сладкий плод горького корня».

Горьким сей плод был не только для некоторых учеников, но и для учителей. Ведь среди педагогов и в эпоху античности оказывалось немало случайных людей. Бывало, вовсе не любовь к профессии, а жизненные невзгоды, злоключения и беды вынуждали людей заниматься обучением и воспитанием детей, толкали их в школу. В этом случае приходилось только сочувствовать тем и другим. Пожалуй что нет ничего ужаснее, чем учитель, в глубине души люто ненавидящий свою профессию. Об иных можно было сказать словами Гёте: «Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя». В таких случаях ученики шли в школу крайне неохотно, учились словно из-под палки.

О низком социальном статусе учителей говорит поэт, характеризуя судьбу такого вот бедолаги: «Он или умер, или обучает детей грамоте». Порой в роли учителей оказывались и цари. Тирану Дионисию Младшему после его низложения с трона одно время пришлось зарабатывать себе на жизнь профессией лектора в Коринфе. Впрочем, немало примеров и иного рода. Благодарные ученики вспоминали своих мудрых учителей с теплотой и признательностью. Хотя качество обучения редко отражалось на их оплате (разве что в могильных эпитафиях). Российский учитель, похоже, сегодня не может рассчитывать даже на достойную могильную эпитафию.

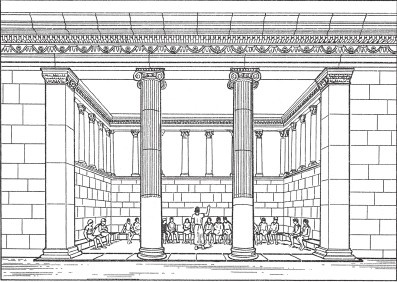

Гимнасия в Приене. Реконструкция