Путь его эволюции – путь талантливого ученого, любителя античной поэзии и философии (Вергилия и Цицерона) – лежал через манихейство, критически воспринимавшего иные из положений Ветхого, а отчасти Нового Завета. Дальнейший переход на позиции христианства оказался для него довольно трудным и мучительным. Еще в юности его сердце, по его словам, «горело насытиться адом». В своем «дневнике» Августин, окидывая мысленным взором прожитые годы, писал: «Я припоминал, как много времени прошло с моих девятнадцати лет, когда я впервые загорелся любовью к мудрости и предполагал, найдя ее, оставить все пустые желания, тщетные надежды и лживые увлечения. И вот, мне уже шел тридцатый год, а я оставался увязшим в той же грязи, жадно стремясь наслаждаться настоящим, которое ускользало и рассеивало меня». Скептицизм сомнения, лежавший в основе учений философов (скептиков-манихеев), мучили его столь сильно, что он пожелал обрести веру и спокойствие. И так или иначе он вновь решился взять в руки Священное Писание: «И вот уже то, что казалось нелепым в церковных книгах, вовсе не нелепо!» Что произошло? Верующий безоглядно человек, пожалуй, менее других подвержен искусу всякого рода сомнений, как и страху, порождающему в нем неуверенность и колебания. Его обращение в христианство состоялось во многом благодаря неусыпным бдениям и заботам его матери, Моники, и влиянию епископа Амвросия Медиоланского, чьи проповеди убедили в величии и красоте Священного Писания. Амвросий был мужественный человек. В борьбе против арианской ереси он не боялся вызвать гнев влиятельной матери императора, язычницы Юстины, когда та потребовала отдать под арианскую юрисдикцию церковь Святого Лаврентия. В конце концов Августин уступил настойчивым требованиям матери. Та хотела видеть его христианином, ибо это, по ее мнению, тогда обещало сыну удачную женитьбу и быструю карьеру при дворе императора. Впрочем, он оставил государственную школу в Медиолане (Милане), вернулся в Африку, туда, где ранее «продавал победоносную болтливость», уча риторике. Там Августин роздал все имущество бедным, сам вместе с группой христиан стал вести жизнь аскета и в 395 г. н. э. был избран епископом города Иппона Регия (Гиппона).

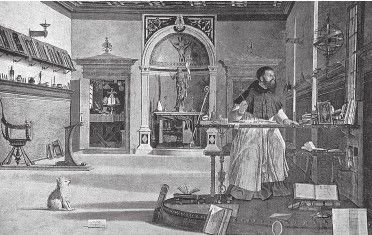

В. Карпаччо. Августин в своей рабочей комнате

Он оставил после себя огромное духовное наследство, заложил, опираясь на античные традиции, фундамент новой философии, как скажут впоследствии, собственно, создал «христианскую философию в ее предельном латинском варианте». Им было написано 93 трактата общим объемом в 232 книги, огромное число писем и проповедей (до наших дней дошло более 500). Исидор Сивильский даже готов был назвать лжецом любого, кто скажет, что прочитал все его работы. После смерти Валерия он в 396 г. занял епископскую кафедру в Гиппоне, а с 413 по 426 г. н. э. работал над главным произведением «О Граде Божьем», где соединил и развил культуру и идеологию античности. В этом труде он обосновал необходимость христианства как логичного выхода из противоречий окружающего его мира. Но сомнения преследовали его: две воли, по выражению самого Августина, разрывали его душу – плотская (старая) и духовная (новая), и главное – будущность Церкви, религии и общества представлялась ему неясной и довольно-таки тревожной. Его называли молотом еретиков. Однако ему пришлось наблюдать, как великий Рим содрогался под ударами совсем другого молота – молота варваров… Во-первых, «варвары» Радагазия и Алариха стали наносить Риму все более ощутимые удары. Африку они пока не трогали, но ведь судьба христианства, его будущее зависели от того, в чьих руках окажется Рим. Во-вторых, злоба между христианами и язычниками порой переходила все границы. Как известно, в 391 г. н. э., по приказу императора, разрушению подверглись многие святилища и храмы. Так о каком же свободном восприятии истины по убеждению могла тогда идти речь?

Б. Гоццоли. Августин обучает риторике в Риме

Августин был философски прекрасно образованным человеком. Порой в его трудах явственно слышатся отзвуки мыслей Платона и Плотина. Ведь и сам Августин был уверен, что учитель мудрости Плотин – это нечто вроде воскресшего Платона. Он вступал в споры с академиками. Речь в данном случае идет о его самой ранней работе «Против академиков», навеянной трудом Цицерона «Учение академиков». Августин в ней высказывает ряд мыслей, полемизируя с деятелями Новой Академии, с Карнеадом (214–129 гг. до н. э.), а также со скептиком Аркесилаем (315–240 гг. до н. э.), создателем Средней Академии. В ней Августин не столько опровергает скептиков, сколько, как нам кажется, защищает их, хотя и критикует академический скептицизм. Вдаваться в существо отвлеченного академического спора в данном случае не имеет смысла. Тем более что спор идет примерно в тех же формах, что частенько бытуют и среди нас, грешных. Августин подает беседу двух молодых людей, Тригеция и Лиценция. В их спор вставляют слова и сам автор, Августин, с Алипием (они выступают как бы судьями в споре двух сторон). В качестве же преамбулы Августин пытается выяснить у молодого человека, считает ли он, что академики правы или же они неправы?

Тот мнется, вначале хочет ответить утвердительно, но, заметив усмешку судей, начинает колебаться, а потом честно признается: «Да разве я читал академиков, – ответил Лиценций, – или настолько знаком с науками, вооружившись которыми ты выступаешь против меня?» На это Августин тут же указывает ему в назидательном тоне: «Академиков… не читали и те, кто защищал это мнение вначале. А если тебе недостает учености и запаса знаний, то все же ум твой должен быть не настолько бессилен, чтобы ты уступал нескольким моим словам и вопросам, ничего не предприняв». Таким образом, желая того или нет, но он поощряет молодежь к легковесному спору, к тому, что человеку, «уже ставшему мудрым, не нужно ничего». Чтобы стать таковым, оказывается, «необходима фортуна». В этом случае ему осталось произнести заклинание – «Сезам, откройся», и дверь открылась бы.

Глядя на трансформацию его личности, можно видеть, как идет процесс ее становления под влиянием идей. Т. Эриксен в книге «Августин – беспокойное сердце» пишет: «Чтение работ платоников отвратило Августина от манихейства. А также повернуло его карьеру ритора от политики к философии. Теперь Августин понимал, что чести и славы, как смысла жизни, ему мало. Раньше он читал Цицерона и стал манихеем. Теперь он читал Плотина и стал христианином. Насколько непредсказуемым был культурный ландшафт поздней античности. С сентября 386-го по март 387 года Августин жил в Кассициаке недалеко от Милана и там в трактатах «Против академиков», «О блаженной жизни», «О порядке» и «Монологи» он отказался от скептицизма. Августин не стал прятаться за удобным скептицизмом, которым, безусловно, мог бы воспользоваться как спасательным кругом, если бы его стратегией было равнодушие». И в этом смысле образ Августина-христианина чрезвычайно нам близок. Эти первые ученые-христиане были искренними в самом высшем смысле слова (впрочем, как и свято уверовавшие в Христа простые мученики христианства). Видимо, у Платона он воспринял философию, ищущую Бога, то есть «высшее благо» (summum bonum). Согласно его позиции зло необходимо как средство развития и оттенения добра. Зло есть недостаток добра и в то же время предпосылка будущего великолепия и созидания мира. Зло нужно уметь преодолеть, даже если оно – власть. Мы в ответе за все происходящее.