Однако когда процессии паломников (сотни тысяч несчастных и обездоленных судьбой) устремлялись в святые места, они менее всего нуждались в аргументах познания. Поэтому и на вопрос Тертуллиана: «Что общего у Афин и Иерусалима, у Академии и Церкви?» ответ напрашивался сам собой – прежде всего, это слушатели, народ, паства. И привлекать ее, разноликую, надо было любыми способами. Сие прекрасно понял апостол Павел, говоря в Послании к коринфянам: «Для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобресть подзаконных; для чуждых закона – как чуждый закон, – не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, – чтоб приобресть чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобресть немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых». Как видим, Церковь стремилась обращать свой глас ко всем, но в первую очередь к тем, чья жизнь в силу тех или иных причин не удалась, складываясь сложно, тяжело или трагично. В основной массе это был темный и необразованный люд, или же люди наказанные или обиженные судьбой.

Паломники в святые места

Грамотный язычник и образованный грек (эллин) не желали принимать этой странной доктрины. Апостол Павел это признал: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием» (1 Кор. 2: 14). Если боги греков и римлян были зримы, являясь, говоря словами П. Флоренского, «священными призраками несказанной красоты», и их можно было созерцать, то, очевидно, христианству, которое оспаривало место под солнцем у язычников, дабы утвердиться в сердцах верующих, нужно было выстроить хотя бы равновеликий ряд образов. Греки прекрасны были уже тем, что их религия была доступна и открыта глазу и чувству. А вот среди древних евреев царили иные каноны: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в оде ниже земли» (Исх. 20: 4). Людям даны глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, ум, чтобы воспринять и понять. Как относилось к ним христианство? Признавая важность сенсорных ощущений мира, отцы христианства вначале заняли по отношению к ним негативную, осуждающую позицию. Так, когда апостол Иоанн в Эфесе «воскресил» проконсула Лигдамида и его жену, тот, став христианином, решил запечатлеть его облик, но Иоанн категорически воспротивился этому, сочтя сие грехом.

Д. Морелли. Искушение св. Антония

В дальнейшем мы убедимся, что тому были довольно веские причины. Римские цезари, подвластные им элиты и слуги погрязли в грехах чувственно-плотских наслаждений. Все большее число людей становилось рабами чреувогодия, скотских развлечений и т. д. Стало ясно, что работу органов чувств надо обязательно контролировать. Сам человек не всегда способен к этому, особенно если сильные мира сего подают ему своим поведением дурной пример. Христианство поставило задачу духовного совершенствования человека. Преподобный Фалассий (VI в.) требовал от христианина: «Отдай чувство в служение уму и не давай ему времени развлекать его». В ином месте он прямо подчеркивал приоритет духовной жизни перед плотской: «Да служат тебе чувства и вещи чувственные к духовному созерцанию, а не к удовлетворению похоти плотской». Другой известный подвижник IX в., Филофей Синайский, объясняя необходимость обуздания чувств людьми, писал: «Когда ум изнутри не обуздывает и не вяжет чувств, тогда глаза всюду разбегаются из любопытства, уши любят слушать суетное, обоняние изнеживается, уста становятся неудержимыми, и руки простираются осязать то, что не должно. За этим последуют вместо правды неправда, вместо мудрости – неразумие, вместо целомудрия – блудничество, вместо мужества – боязливость». Он же требует удерживать все чувства даже с помощью некоторого насилия, чтобы сделать «для ума легчайшими сердечный подвиг и брань». В самом деле, тут мы видим в действии закон сохранения и концентрации душевной и физической энергии. Если мы ограничиваем себя и свои плотские желания, больше останется места для работы ума и духа (в том числе и святого). Страстями нужно уметь управлять, чтобы колесо жизни не раздавило нас в своем стремительном движении, ибо «ничто так не поползновенно на грех, как эти органы, не управляемые разумом». Богослов Феодор Эдесский (IX в.) имел в виду прежде всего глаза и уши, однако сюда же необходимо добавить и иные важнейшие части нашего тела (язык, желудок и проч.). С этой целью церковь установила специальные упражнения по работе с каждым органом чувств. Каждое из них продолжалось по меньшей мере час и исполнялось по нескольку раз в день (на виновных накладывали эпитимью). С помощью системы упражнений и наказаний достигалось такое состояние верующих, при котором органы чувств «открывались для Бога и закрывались для греха» (Иоанн Постник). Впрочем, природа все же брала свое.

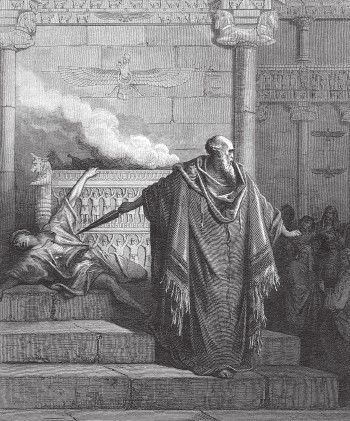

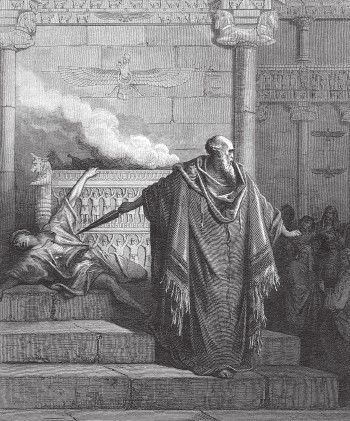

Г. Доре. Священник Маттафия убивает осквернителя храма

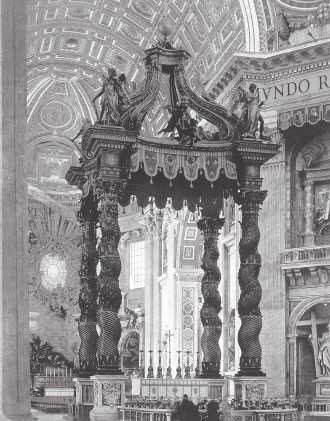

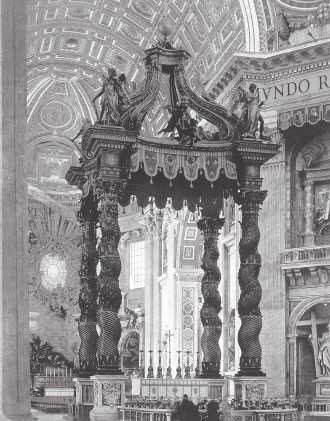

Л. Бернини. Балдахин в соборе Св. Петра в Риме

Однако при всей резонности некоторых установок христианства церковники вскоре, как нам представляется, перейдут разумную грань – и устремятся к подавлению человеческого. Пройдет не так много времени – язык со словом, а также слух станут чуть ли не орудиями сатаны. Христианский аскет Ефрем Сирин (IV в.) воскликнет: «Слух есть широкая дверь. Этою дверью смерть вошла в мир, пожрала столько народов и все еще не насытилась! О, крепко надобно запирать сию дверь!» По мысли иных отцов церкви, самый надежный путь к святости состоял в том, чтобы заградить уста от глаголения, затвориться в своей келье и предаться молчанию или же молитвам. Ничего не делай – только молись, и ты обретешь спасение. «Бездейственность безмолвия возлюби паче, нежели насыщение алчущих в мире и обращение многих народов к поклонению Богу» (Исаак Сирин). Понятно, когда церковь осуждает брань словесную, считая это кощунством и тяжким грехом. Но так и Пушкина с Лермонтовым и Есениным можно причислить к страшным греховникам. Нелепо лишать себя всех красот и звуков мира. Вот и Блаженный Августин признавался: «Глаза любят красивые и разнообразные формы, яркие и приятные краски… Они тревожат меня целый день, пока я бодрствую, и нет мне от них покоя». Не потому ли монахам и монахиням рекомендуется держать глаза опущенными к долу: «не обращать очей туда и сюда, но простирать всегда взор вперед», дабы сохранить целомудрие и чистоту перед Богом. В этих фразах опять же скрытое осуждение известной формулы Древнего Рима – «Хлеба и зрелищ!» Тертуллиан в 211 г. напишет работу «О зрелищах», где требует от христиан осудить конные ристалища, театральные зрелища, избегать поэтических состязаний и гладиаторских боев: «Следуя правилам веры, началам истины и законам благочестия, познайте обязанность свою удаляться от соблазна зрелищ, как и от прочих мирских грехов». Затем под нажимом церкви и религиозных императоров прекратят существование Олимпийские игры… Как видим, даже Богу с трудом даются грани.