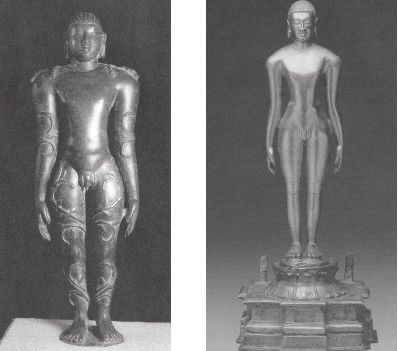

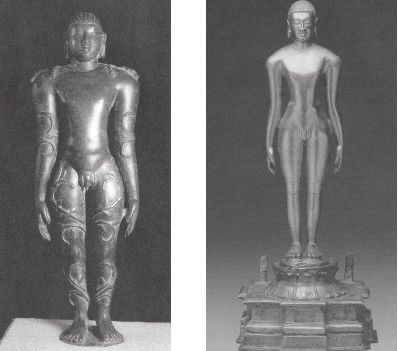

Бронзовые статуэтки Гангского периода

Встречаются свидетельства применения персидского водоподъемного колеса в Северной Индии в период Средневековья. Предметы из железа были столь широко распространены, что появилась возможность изготовить колонну в Мехараули (IV в. н. э.) и колонну в Дхаре (XII в. н. э.), но данных такого рода пока все же немного. И тем не менее в сознании индусов, как и у греков, сохраняются мифы о золотом веке Кушанского царства. Видимо, блеск «золотого века» этого царства, как пишет Р. Шарма, автор «Древнеиндийского общества», должен был по праву быть поделен между Индией, Пакистаном, Афганистаном, Ираном и Средней Азией.

Существует богатая индуистская мифология. Сохранилось предание о всемирном потопе, уничтожившем всех первоначальных людей. Уцелел один Ману, которому при ритуальном омовении попала в руки рыбка. Он ее кормил, пока та не стала большой, и он выпустил ее в море. Эта «золотая рыбка» и сообщила ему о предстоящем потопе. Так он и спасся на корабле. Желая иметь потомство, он бросил в воду масло, молоко, сметану, творог, а через год из всего этого возникла женщина. В небольшой главе невозможно и вкратце рассказать о Древней Индии, как проблематично автору, следуя советам «Ригведы», «оседлать ветер», «стать безгрешным» или «вразумить женщину». Однако можно, опираясь на текст ученых и циклы гимнов «Ригведы», показать некоторые стороны культуры той далекой эпохи. По мнению ученых, веды древнее любой иной арийской литературы других стран. Они звучат просто. Вы не найдете в этих гимнах песни утренней звезды и «криков сынов божьих». Но зато в них есть та живая телесная плоть, что дает нам ощутить реальные мысли и чаяния людей эпохи. М. Мюллер, профессор Оксфорда, основоположник сравнительной мифологии и сравнительного религиоведения, автор поистине феноменальной 50-томной серии «Священные книги Востока», издававшейся с 1879 по 1894 г., писал: «Если гимны Вед просты, естественны и часто общее место, они дают нам очень полезный урок, что древнейшие религиозные стремления арийских завоевателей Индии были просты и естественны и часто, с нашей точки зрения, ординарны; и этот урок стоит усвоить. Как бы мы ни смотрели на Веды, они для нас единственный и бесценный руководитель, открывающий нам могилы мышления, более богатые останками, чем царственные могилы Египта, и более древние и первобытные по мышлению, чем самые старые из гимнов вавилонских или аккадийских поэтов. Если мы признаем, что они относятся ко II тысячелетию до н. э., то, вероятно, будем недалеко от истины, хотя мы не должны забывать, что эта дата только конструированная и от простого повторения она не сделается положительной». Что можно отсюда извлечь?

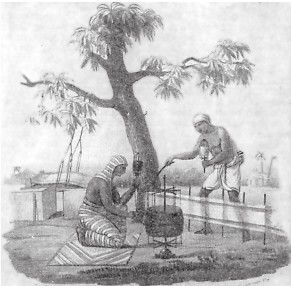

Семья ремесленников-ткачей

Ведические гимны индусов древнее древнейших вавилонских и аккадийских гимнов. В них меньше следов той цивилизации, что обнаруживается в гимнах и клинообразных надписях Двуречья. Там упоминается о таких вещах, как каменные храмы, золотые идолы, алтари, скипетры, короны, города, библиотеки и общественные сады. В тех древних месопотамских гимнах встречаются идеи, которые привели бы в смущение поэтов вед, вроде таких, к примеру, что главный бог именуется «царем блаженства, светом человечества». В ведах вы напрасно искали бы такие развитые идеи или выражения, как «святое писание уст глубины», «бог чистых гор», «ты будешь известен в небесах, и ангелы склонят свои главы», «я наполню… руки горой алмазов, бирюзы и кристалла», «ты подобен крепкой бронзе», «ты смешал бронзу и свинец» или «пространное небо – жилище твоих легких». «В этом отношении вавилонские гимны, какова бы ни была их древность, – пишет автор, – новее позднейших гимнов Ригведы, хотя признаюсь, что именно этот факт, то есть прогрессивная цивилизация в такое древнее время, выражением которой были вавилонские гимны, делает их столь интересными для историка». Нигде в Азии вы не найдете столь ярких следов древнейшей мысли.

Несколько слов о материальной культуре. Отличительной ее чертой является отсутствие железа. Медь и бронза были, но, по-видимому, не в том количестве, как в Иране, где обнаружено немало бронзовых предметов. Существование гончарных изделий и ручных мельниц позволяет предположить, что люди употребляли зерно в пищу, занимались земледелием. В эпоху создания Ригведы хозяйство было в основном пастушеским, а некоторые люди вели кочевой образ жизни (после VI тысячелетия до н. э.). В тексте гимнов слово «корова» встречается 176 раз (дочь звали «та, что доит»), и лишь 22 раза говорится о земледелии. В древних индоевропейских языках нет слова, соответствующего слову «кришти» в значении «землепашец», тогда как в русском есть слово «крестьянин». Интересно и то, что в индоевропейских языках, по свидетельству лингвистов, нет и конкретных слов для обозначения личной собственности. Эти понятия передаются там совсем разными словами.

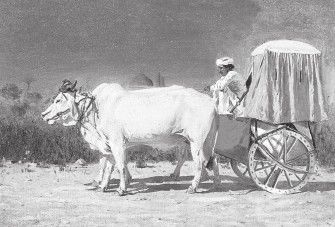

В. Верещагин. Индийская сценка

Как же возникла собственность? Слово «пана», позднее означавшее «монета», и слово «дхана», которое стало означать «богатство», в древнейших частях Ригведы означают награды, получаемые за успехи в войне, в состязаниях. Это указывает на то, что раннее обретение богатства требовало больших усилий, в том числе и на военном поприще. Древнейшим источником приобретения собственности для народов были «добыча» или же «военные трофеи». Поэтому и движимая собственность была важнее недвижимой и была представлена почти исключительно коровами. Становится понятно, почему с тех пор корова в Индии – священное животное. Она – символ успеха и преуспевания. «Индусы верят в учение, похожее на учение пифагорейцев относительно переселения душ, и считают недопустимым убивать или есть животное». К животным индусы испытывают особое почтение, писал Ф. Бернье, «особенно к корове, так как воображают, что, держась за коровий хвост, им предстоит перейти какую-то реку, отделяющую их нынешнюю жизнь от будущей». Синонимом серьезного богатства у индусов считалось поголовье крупного рогатого скота («райи»). В это понятие входили лошади, овцы, колесницы и, как это странно не прозвучит, даже сыновья.

Золото и медь упоминаются, но они тогда даже не рассматривались как символы богатства, хотя тяга к золоту отражена в Ригведе. Недвижимая собственность включала землю и дом из дерева или кирпича-сырца. Муж и жена в равной мере рассматривались как хозяева дома. Семья по численности была довольно большой. Семьи молодых жили под одной крышей, как это было и у греков, во времена Гомера. У Тацита мы читаем, что некоторые германские племена ежегодно меняли участки возделываемой земли. При этом оставалось еще достаточно земли, находившейся в общинном пользовании людей. Возможно, племена периода создания Ригведы придерживались такой же формы землепользования, что и германские племена. Скот и земля находились во владении больших семей. Землю семьи обрабатывали своими собственными силами. Тогда же стал применяться труд рабов, главным образом женщин – в домашнем хозяйстве. Практика купли-продажи в те времена развита еще очень слабо.