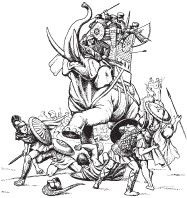

Битва героев Пандавов и Кауравов

В индоевропейских языках нет слов для обозначения таких понятий, как «сдать в аренду», «нанимать», «давать взаймы», «брать взаймы», «процент», «продавать» или «покупать». На ранних ступенях развития общества отсутствовало даже понятие «цены». Однако слово «дарить» встречается весьма часто. В гимне «Восхваление даров» превозносят подарки правителей жрецам; говорят о подношениях богам, долях в жертвоприношениях и т. д. Это отражает наличие системы и практики обмена подарками. Вождь и жрецы получали подарки, потом обменивались ими. В доземледельческом обществе, как считают, можно было управлять не более чем полумиллионом человек. Возможно, такова и была численность населения. Потребности населения были невысоки и обычно удовлетворялись за счет добычи и дани.

Примерно ко второй четверти I тысячелетия до н. э. происходит и социальное расслоение. Видимо, одной из его причин стала жестокая война между династиями Пандавов и Куру. Вероятно, Пандавы тогда одержали победу, одолели местные племена и поселились в Гастинапуре. По свидетельству Махабхараты, когда арийцы пришли в Индию, часть шудр обитала по берегам Инда. Побежденные арийцами, шудры заплатили им дань множеством «одетых в хлопчатобумажные ткани длинноволосых невольниц небольшого роста и чернокожих». В результате все индийское общество в дальнейшем было поделено на различные сословия (или же классы). В поздневедийских текстах говорится о четырех социальных классах, или группах, выделяемых на основании профессионального признака: эти сословия – брахманы, кшатрии/раджанья, вайшьи, шудры. Хотя иные считают, что их нельзя рассматривать как четыре отдельных социальных класса, скорее это ритуальные и профессиональные ранги. Их даже сравнивают с цеховыми организациями Западной Европы. По сути, две первые варны и составили костяк господствующего класса, который стремился утвердить власть над крестьянами (вайшьями) и домашней прислугой (шудрами). Первые роли заняла каста воинов (кшатриев). Так или примерно так в Индии произошло размежевание на классы. В этом нет сомнений. Первые два ранга собирали с крестьян десятину зерна и эксплуатировали труд рабынь в домашнем хозяйстве. В ряде текстов царя неоднократно называют «попирателем крестьян», что прямо указывает на то, что он живет за их счет. Там же говорится, что вайшьи среди людей и коровы среди животных созданы для того, чтобы ими пользовались другие. В одном из текстов без всяких юридических хитростей прямо заявлено: «Знать – едок, народ – пища; когда у едока вдоволь пищи, царство поистине живет и процветает».

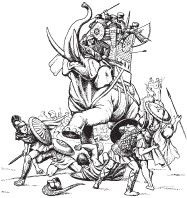

Индийский боевой слон, управляемый с с помощью острого жезла

Господствующее положение царя и высших каст закреплялось в сознании подчиненных классов как негласными законами, так и богатейшей индийской литературой (Ригведа, Упанишады, Пураны, Законы Ману и проч. и проч.). Однако при этом в Индии широкое распространение получила и идея дхармичного общества, т. е. идея праведного управления страной. В этой связи роль царя и правителя тут совершенно особенная. Царя обычно воспринимали как начало всех начал, «причину времени» и основу благополучия народа. От него жестко требуется выполнение моральных обязательств перед его народом. Все эти установки переносятся и на его окружение. В древнеиндийских источниках говорится о том, что царь и чиновники обязаны овладеть наукой управления (danda). Кто овладел ею, тот правит умело и толково. И тогда все исполняют дхарму, земля плодоносит и все счастливы. Мудрый добродетельный царь – «муж земли», «податель дождя». При таком царе все вокруг расцветает и плодоносит, а в царстве устанавливается как бы «строй праведников». Такое справедливое, благосклонное к народу царство будет прочным, а память о великом царе будет существовать вечно. Весьма показательно и то, что само понятие науки управления (науки политики) в Древней Индии подается метафорически – в образе жезла или острой палки, с помощью которой можно защищать народ или подстегивать уколами как царедворцев, так и все тот же народ (danda – дословно жезл, палка, dandaniti – наука управления жезлом, т. е. наука политики). Царь и правитель должен быть настоящим мужчиной. Слабому мужику в политике делать нечего, ибо он не может удовлетворить даже женщину, не говоря уже о целом государстве. Индусы четко отслеживают эту взаимосвязь тела и духа. Шлоки из «Махабхараты» гласят: «Скопец не может насладиться землей, не радуется скопец имуществу, не заводятся в доме у скопца сыновья, как в болоте – рыбы… Кшатрий без данды – не кшатрий, без данды не может (он) вкусить благополучия. Не может быть счастлив народ, о Бхарата, у царя без данды».

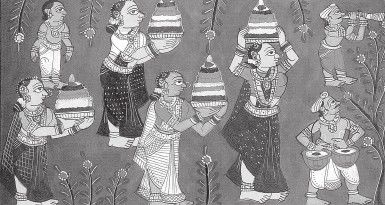

К столу вельмож и сановников

Был ли счастлив индийский народ под властью царей и сколь частыми были периоды процветания – вопрос сложный, и скорее ответ на него будет отрицательным. Как и всюду, цари в Индии в первую очередь удовлетворяли собственные запросы и нужды, о народе вспоминая в последнюю очередь. В «Шатапатха-брахмане» находим тому подтверждения. Читаем: «Государственная власть (раштра) кормится народом, государство – едок, а народ – пища; государство – это олень, а народ – ячмень». Таким образом, даже и премудрые брахманы, которые кичились своими исключительными знаниями, на деле являлись эксплуататорами крестьян, ремесленников, пастухов, слуг, рабов и т. д. К концу ведийского периода уже сложилась традиция «кормления» и «дани» – простые люди должны были откладывать особую долю для кшатриев – властей предержащих. Говорилось: «Вождь имеет долю (бхага) во всем, что принадлежит народу». Были и другие грабительские налоги (шулка), что собирались по праву сильного. В ведийских текстах говорится, что на небесах сильные не собирают «шулка» со слабых. Но то на небесах. Несправедливую систему всячески поддерживали и укрепляли брахманы.

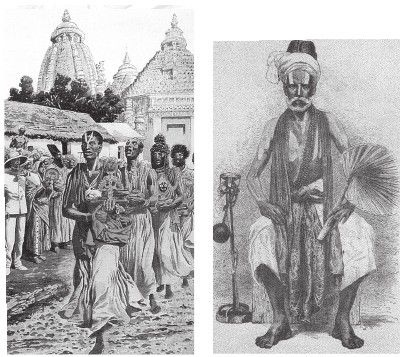

Огнеходцы-брамины в Индии

Индийский брахман

Каста жрецов (брахманы или брамины) возникла позже других. Они сумели обеспечить себе лидерство среди остальных каст с помощью идеологии и религии. Власть избранных каст (браминов, кшатриев) над крестьянством (вайшьями) насаждалась путем исполнения ритуалов. Брахманы включили в систему нравственных и жизненных ритуалов положения, разграничившие касты и закреплявшие свое лидерство. Там говорилось: «Брахма произвел брахманов из своих уст, кшатриев – из своих рук, вайшьев – из своих бедер, шудр – из своих ступней». Когда Арджуна спросил у Васудева, какими качествами должны обладать представители различных каст, тот ответил ему так: «Брахман должен быть обилен умом, спокоен сердцем, правдив речью, проявляющим терпение, сдерживающим свои чувства, любящим справедливость, с очевидной чистоплотностью готовым приступить к молитве, с обращенными к вере помыслами. Кшатрий должен быть наводящим ужас сердцам, смелым, гордым, острым на язык, щедрым, не обращающим внимания на бедствия, жаждущим облегчать трудности (людей). Вайшья должен заниматься землепашеством, разводить скот и торговать. Шудра же должен быть старательным в служении и подобострастии, стремясь снискать этим расположение каждого». Каждый должен находиться в пределах его касты, придерживаться присущих именно ей обычаев, привычек и правил. Каждый сверчок должен знать свой шесток.