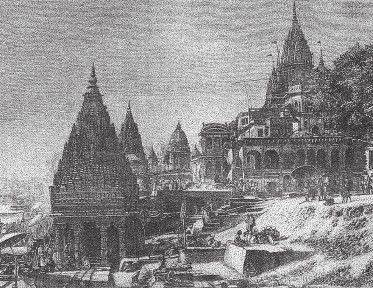

Бенарес, где Будда начинал свою проповедь

Находясь на Востоке, нередко можно услышать фразу, произносимую обычно тем или иным новообращенным учеником Будды: «Я обращаюсь к прибежищу Будды, его учению и к его общине». Где же это прибежище? Будда умер в 80-летнем возрасте под деревом, приняв позу льва и заявив монахам и мирянам: «Теперь, монахи, мне нечего сказать вам больше, кроме того, что все созданное обречено на разрушение! Стремитесь всеми силами к спасению». Другие говорят, что последними словами была фраза: «Ничто не вечно!» Умер он в 544 г. до н. э. Тело Будды после семидневных приготовлений возложили на костер, а прах после сожжения собрали в золотую урну. На месте его сожжения воздвигли ступу с надписью: «Дух его вознесся высоко».

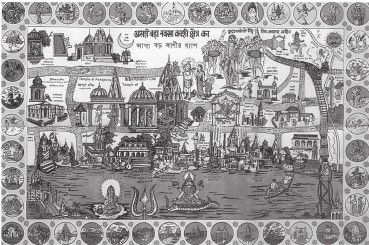

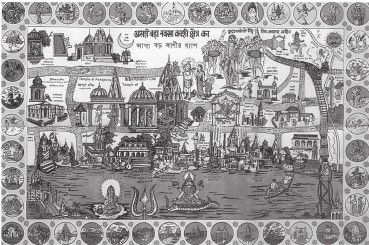

Карта священного центра – Бенареса

Может, в его философии? Метафизик, он смотрел на жизнь сквозь призму субъективного идеализма, мистицизма, сверхсознания. Будучи глубоко разочарован в жизни, счастье он видел в Нирване. Фактически это – забвение в грезах. Если не вдаваться в глубины учения, который каждый может воспринять так, как он сам пожелает, нравственное учение Будды вело к «подавлению жизненного ощущения, к смерти заживо, к уничтожению полноты мысли и чувства». Он называл подлинным брахманом (человеком высочайших моральных качеств) лишь тех, кто «избежал привязанности и к доброму и к злому, кто беспечален, бесстрастен и чист». Такому человеку «ни гнев, ни милость не свойственны», он с благим и неблагим покончил. Но что это значит? Видимо, то, что перед нами некий равнодушный созерцатель, равноудаленный и от грешной и от святой жизни. Такой человек оказывается как бы по ту сторону добра и зла. Хотя позитивным в его учении было то, что достижение Нирваны он связывал с нравственным поведением последователей. Похвально, что Будда был решительным противником ненависти и насилия. «Ибо никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она», – говорил он. Ученики Гаутамы (Будды) должны быть бдительны, всегда бодрствовать и свято следовать правилу – «Не убий». И тогда «днем и ночью их ум радуется ненасилию». Все смертны. «Все боятся смерти – поставьте себя на место другого. Нельзя ни убивать, ни понуждать к убийству». Как видим, перед нами чистые и благородные заповеди, в чем-то очень схожие с ранними христианскими заповедями. Однако в учении есть и очевидная слабость. Оно бесчувственно, как камень.

Конечно, важно, что Будда провозгласил равенство и солидарность людей. Но ведь его тезисы парят над миром, как парят олимпийские боги. Пожалуй, в этом смысле боги греков даже ближе и понятнее нам, ибо они все же нередко вмешиваются в судьбы смертных, хотя и с различными результатами и последствиями. Тем не менее они действуют… Учение Будды выносит нравственную оценку холодно и ровно, не вмешиваясь ни во что, не опускаясь до противостояния злу. Оно просто отторгает его проявления так же, «как океан выбрасывает на берег трупы».

Глиняные и каменные изображения Будды

Будда – могильщик реалий бытия, безмолвный страж брачного ложа и могильного холма. С невозмутимым спокойствием созерцает он радости и горести земные, не видя разницы между наслаждением и страданием. В оценках российского философа А. Гусейнова, Будда – абсолютный «нравственный моралист». Моральный кодекс сторонника Будды состоит из 5 главных запретов: буддист не должен убивать; воровать; обязан жить целомудренно; не лгать; не употреблять опьяняющие напитки. Монахи же, плюс к сказанному, должны еще и воздерживаться от пения, танцев, музыки, украшений, роскоши, золота и серебра, принятия пищи в неурочное время. А. Гусейнов пишет: «Будда и не человек, и не бог. Он выше. Он – Будда, просветленный. Это его собственное и нарицательное имя одновременно. Любой человек, став Буддой, становится таким же, как он. Он (в итоге) совпадает с вечностью, с бессмертием. Он стал Буддой постольку, поскольку искоренил в себе все человеческое и божественные привязанности, все индивидуально-особенное». Совершенствование по-буддийски можно истолковать как движение по индивидуально-личностной определенности к абсолютно безличному началу. «Моральные запреты Будды направлены на отказ от человеческой самости, от всего, что выделяет человека как индивида, обособляет его от других людей и более широко – от всех живых существ». Тем не менее многие считали и считают его совершенным Господином и Учителем. Философ К. – Г. Юнг даже называл его «величайшим гением земной расы, наиболее полно выразившим высочайшую истину».

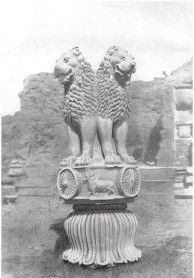

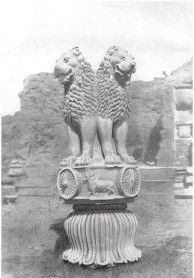

Капитель колонны с надписью Ашоки из Сарнатхи. III в. до н.э.

Конечно, учение Будды благородно, ибо в его основе лежат высокие нравственные цели. Но оно далеко от нас, светя, как свет отраженной звезды. Может быть, о слабости учения говорит и то обстоятельство, что, согласно легенде, стоило Будде умереть, как между его последователями тут же возникли споры, ссоры из-за дележа имущества, битва за право сохранения его останков (источника дохода). Все заповеди, торжественно повторяемые монахами тысячи и тысячи раз вместе с учителем, тут же были ими позабыты.

Тибетский великий лама. Берлинский музей

Будда не оставил после себя никаких письменных сочинений. Учение его стало известно благодаря его постоянному спутнику Ананде и ученикам, их уникальной памяти. Один из афоризмов Будды, которые потом будут передавать из уст в уста, звучал так: «Три печати моего учения – всякое явление скоротечно, ни в чем нет постоянства, Нирвана есть покой». Между буддизмом и брахманизмом, как вы знаете, развернулась ожесточенная борьба. В III в. до н. э. буддизм был объявлен господствующей религией в Магадхе, где царем был Ашока. В дальнейшем учение Будды будет вытеснено из Индии, где главным течением становится брахманизм (V в. н. э.). Зато оно прочно утвердится в Китае, Японии, Непале, Монголии, в Тибете, на Цейлоне и т. д. В основе борьбы религиозно-философских школ, разумеется, и тогда была не столько жажда обрести истину, сколь вполне земные интересы.

Поэтому, следуя за интригами брахманов, иные цари издавали эдикты против учения Будды, а за слушание его поучений (из варн) брахманов изгоняли. Ведь те преуспели не столько в вере, а в интригах. У противников такого рода буддизма были веские основания для критики. Как могли относиться к созерцательному образу жизни, скажем, последователи школы Ниргрантха. Последователи данного учения соединяли в систему разные способы труда и самоусовершенствования. Они учили понятным и рациональным способам достижения совершенства, которые европейцы, безусловно, сочли бы прогрессивным – просвещение ума, созерцание и труженичество. Но Будда считал, что прошел все эти ступени, – и стал их презирать, ибо они не давали постигнуть высшей абсолютной истины, которой чужды земные устремления.