Место, где во время его странствий принц Сиддхартха присел отдохнуть, прислонился к стволу дерева Бодхи (бо) и впал в состояние транса, глубокого размышления, находится, как гласит предание, в индийском штате Бихар. Там прошли три дня и три ночи, прежде чем он испытал просветление и стал Буддой – «Просветленным». Одна из величайших святынь буддизма обрела храм, построенный при императоре Ашоке (272–232 гг. до н. э.). Но в 562 г. н. э. он был заменен ныне существующим храмом Махабодхи – самым древним сохранившимся буддийским храмом-башней, напоминающим суживающуюся кверху пирамиду. Высота его – 51 метр. На самом верху находится ступа с реликвиями Будды. Внутри храма возвышается огромная статуя Будды, изваянная еще в III в. н. э., а перед ней древний индуистский символ – лингам (фаллос) Шивы. Говорят, что он был установлен когда-то индусским мудрецом Шанкарачарьей. Индусы считают, что Будда является одним из воплощений Вишну. Поэтому храм Махабодхи и является одновременно святыней как буддистов, так и индуистов. В Индии имеется огромное число храмов и священных мест. В городе Айодхье (штат Карнатака), бывшей столице династии Чалукьев (543–757 гг.), сохраняется более ста двадцати храмов в самом городе или же в его окрестностях. Город сей называют колыбелью индийской архитектуры. Близ Мадраса находится и удивительный храмовый комплекс Махабалипурам с великолепным наскальным рельефом «Нисхождение Ганга».

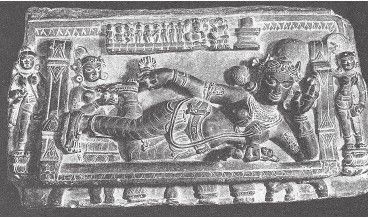

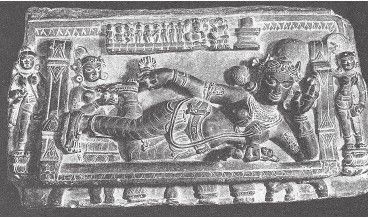

Одно из воплощений Вишну

В нравственно-педагогическом смысле учение Будды стало ценнейшим учебником для двухмиллиардного населения Юго-Восточной Азии. Если религии христиан и мусульман зарождались и укреплялись в эпоху широкого распространения письменности, то буддизм имеет за спиной 300 лет устной традиции обучения! Будда (или Шакьямуни) не оставил после себя письменных сочинений, как и Христос. Поэтому он мог рассчитывать лишь на силу его spiritus vitalis (лат. «жизненного духа»). Запись его бесед и проповедей, вошедшая во вторую часть буддийского канона Сутта-питаку («Корзина бесед»), относится к более позднему периоду. Буддизм возник гораздо раньше христианства. Сохранением учения он обязан постоянному спутнику Будды (Ананде и его ученикам). Брамины донесли до нас это учение, как апостолы христианства донесли и передали его язычникам. Ориенталисты признают необычную память индусских браминов. Иные даже утверждают, что если бы вдруг все священные книги браминов подверглись уничтожению, те восстановили бы их слово в слово, как Гомер. Будда учил: всякая крайняя степень аскезы бесполезна. Поэтому Ницше говорит о нем как о совершенной религии, где совершенство «есть нормальный случай». Поэтому Ницше и писал в «Антихристе» («Проклятие христианству»): «Буддизм – религия для поздних людей, для добрых, нежных рас, достигших высшей степени духовности, которые слишком восприимчивы к боли (Европа далеко еще не созрела для него); он есть возврат их к миру и веселости, к диете духа, к известной закалке тела». Совершенных религий нет, как нет и совершенных людей. И буддизм тут вовсе не является исключением.

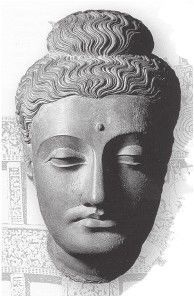

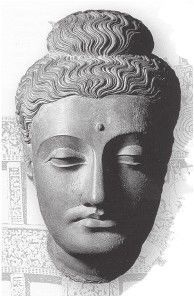

Гаутама Будда. Индия. II в.

Хотя Будда в установках менее категоричен. Он полагал, что опасно слепо следовать любой философии. Никакая доктрина не гарантирует безусловного счастья и процветания. Никакое учение не избавляет от невзгод и тревог. Поэтому столь тяжек и тернист путь смертных. В чем же тогда различие между умными и глупцами? Умный никогда не цепляется за догмы, не упорствует в своих ошибках, охотно готов их исправить и скорректировать путь. Тем более не станет утверждать, что ему все ясно, если сталкивается со сложнейшими вопросами действительности. Ему и в голову не придет мысль перестроить мир за считанные дни или годы. Никакая философская система, сумма преданий и знаний не гарантируют от ошибок и просчетов. Надо внимательно проверять деяния и поступки. Глупцы уверены в собственной непогрешимости. Недостаток знаний они возмещают апломбом и гордыней. Они – рабы своих теорий, которые в жизни, как правило, бесполезны. Упорствуя в заблуждениях, они только способствуют своей гибели. Как справедливо отметил один из ученых, в буддизме теоретическое отступает перед практическим (Валлезер). Этим учение и привлекательно для Востока, что показал пример Китая, Японии, Кореи. Умение брать от прошлого лучшее – признак зрелой цивилизации. Буддизм был широко подхвачен и в Японии, где с XI века философские принципы «чань» развивались на местной основе.

Видимо, следует хотя бы упомянуть в очерке и еще об одном религиозном мыслителе Древней Индии начала III в., провозвестнике буддизма Махаяны, Великой Колесницы, – Нагараджуне. Его иногда называют Вторым Буддой, причисляя к лику святых. О нем имеется свыше 20 индийских, китайских, тибетских жизнеописаний. Он канонизирован в тибето-монгольской иконографии. Значение его трудов исключительно велико. Спустя сто лет после «исчезновения» Нагараджуны культ его приобрел особую значимость. Иные в Индии уже стали сравнивать его влияние с влиянием самого Будды. Из агиографических и иных источников, описывающих мудреца как сверхъестественное существо, известно, что он прожил якобы от 300 до 600 лет. Он происходил из брахманского рода из Южной Индии и был мастером философской полемики и медитации. Его перу принадлежат также десятки произведений, хотя приписывается гораздо больше (около 200 трудов). Труды эти, как отмечает В. Андросов, остаются малоизученными российской наукой. Думается, что он представляет интерес не только как блестящий полемист (для тибето-монголо-российских монахов он таковым и остается), но и как великолепный логик. Прочитав лишь некоторые из отрывков, начинаешь понимать, как высок был уровень философских диспутов в древней и средневековой культуре Индии. «Коренные строфы о Срединности» («Мула-мадхьямака-карика»), а это одно из его главных произведений, завоюет внимание тех, кто живет в мире ниспровержений, ибо оно опровергает все признанные теории философии того времени.

Мать с ребенком. Рельеф из Северной Бенгалии. XI в.

Иные согласятся с позицией великого индуса, что мир плох не потому, что мучителен (с этим можно было бы еще смириться), «но потому, что он пуст, следовательно, в нем нет ни одной точки, на которую ум мог бы достойно обратить внимание» (В. П. Васильев). Это положение важно для понимания сути человеческого существования в этом мире. Человек должен обрести в мире точку опоры, увидеть смысл и цель жизни, иначе пустота убьет его.

Как же этот мудрец сумел привлечь внимание стольких людей? В хронике царских династий Кашмира «Раджатарангини» Кальхана (XII в.) высоко отзываются о его деяниях, деяниях «славного бодхисаттвы Нагараджуны». Его называют господином, владыкой земли, покровителем буддистов, победителем в полемических битвах с противниками, коих тогда было немало. Итог его усилий таков: в стране перестали отправляться ведические обряды и совершаться культовые действа в честь нагов, автохонных божеств Кашмира. Эту победу в какой-то степени можно сравнить с победой христиан над язычниками в Римской империи. В нем видели мудрого министра, алхимика и целителя, искусного в науке омоложения.