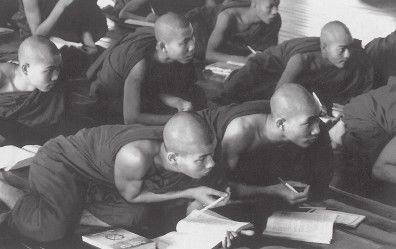

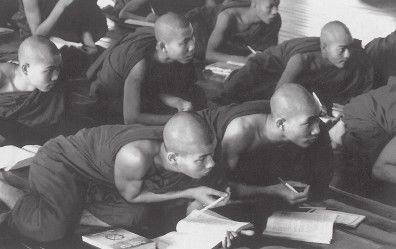

Ученики Будды

Меж разными его «ипостасями» имеется масса отличий, которые порой удаляют различные версии буддизма друг от друга дальше, чем известные «авраамистские религии» («иудаизм», «христианство», «ислам»). Буддизм многолик и разнообразен, как и культуры народов Юго-Восточной Азии. Можно сказать, что в буддизме такое количество богов, что просто невозможно свести их всех под крышей одного пантеона. К тому же тут нет и единого «священного писания» или «священной книги», каковым являются Библия, Тора (Пятикнижие) или Коран. В буддизме даже сам Будда не является таким единым и неоспоримым богом.

Как же сложилась дальнейшая судьба буддизма? Будда поведал ученикам конечную и полную истину, открыл тайну мудрости. Произошло это в конце его жизни – на горе Гридхракута, в городе Раджагриха, в Северной Индии. По мнению ученых-буддологов, город сей был «излюбленным местом пребывания Учителя». По преданию, тут после кончины Будды Шакьямуни и состоялся так называемый первый буддийский собор. Ученики Будды именно тут сверяли запечатленные в памяти слова и наставления их Учителя. Эти ученики (те десять великих учеников, которым Будда доверял мысли) и понесли учение Будды в мир, проповедуя Истинную Дхарму Будды. Диалоги Будды образовали основу буддизма на Цейлоне, в Бирме и Сиаме, где в дальнейшем преобладала разновидность буддизма – хинаяна. Жизнь Будды находила в Лаосе отражение не только в литературе, но и в ритуальной декламации, в мистериальных действах, в изобразительном искусстве. Подтверждением этому может служить отражение знаменитого «Жития Вессантары» («Вессантара-джатака»), известного в Лаосе как «История Великого Рождения», а также в различных сферах национального искусства.

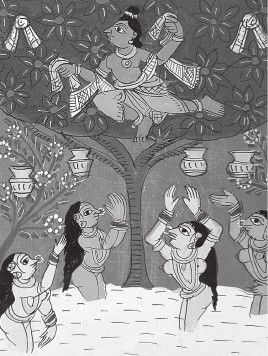

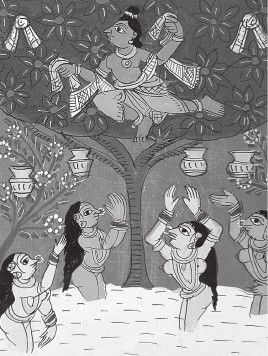

Воспевание божества

Повесть рассказывает о последнем рождении бодхисаттвы, царевича Сиддхартхи Готамы (Гаутамы), которому и суждено было в дальнейшем стать Буддой («Просветленным»). Эта история активно использовалась монахами в проповедях, в религиозных мистериях в пору ежегодного монастырского празднества в честь Пха Вета (по-лаосски зовут Вессантара), а также для традиционного оформления храмового интерьера. В буддийских монастырях на территории Лаоса, помимо храмовых комплексов, есть библиотеки и начальные школы. Архитектурные сооружения украшены росписью, лепкой, резьбой, в том числе и сюжетно-тематического характера. Искусство стало рупором, мощным транслятором буддийского феномена. Будда царит в статуях, картинах, фресках. Буддизм оказал заметное влияние и на развитие культуры и образования юго-восточных народов. В Японии немало тех, кто считает себя буддистами. Известно и высказывание Д. Накагавы, что японская культура возникла с появления буддизма на островах страны Ямато. Во многом благодаря буддизму клану Сога удалось выйти на передовые позиции в контактах с развитыми чужеземными культурами корейцев и китайцев в VI–VII вв. н. э. Буддизм позволил японцам выйти из периода изоляционизма и активно приобщаться к прогрессу. Некоторые даже считают, что истоки японской версии одного из учений буддизма (Чань-Дзэн) восходят к махаянистскому, а то и домахаянистскому буддизму. С их точки зрения, Чань сложился на основе индийских школ, проповедовавших возможность достижения «истинного бытия» без помощи «слов и текстов», именно благодаря мистическому созерцанию-медитации. Как писал выдающийся русский буддолог О. Розенберг, японская традиция и религиозно-философская литература впитала в себя множество индийских и китайских элементов, которые ни в Индии, ни в Китае уже не сохранились. Однако и в Китае, и в Японии буддизм получил развитие как самостоятельное религиозное течение. Там он обрел свое собственное лицо и присущие только ему оригинальные черты. При этом наблюдалось тесное сближение или переплетение буддизма с конфуцианством. Разумеется, у буддизма эпох Нара (710–794), Хэйан (794—1192), Камакура (1192–1333), Муромати (1394–1428), Асикага (1378–1573) и Токугава (1603–1867) имелись свои специфические черты, которые постепенно привели к «оестествлению» буддизма и превращению его в традиционную японскую философию. Поэтому, как говорят на Востоке, «постижение буддизма – это постижение самого себя».

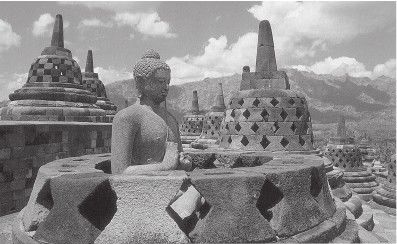

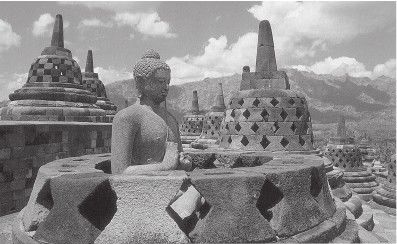

Ступы Боробудура

Помимо индуизма и буддизма, в Индии возникло и учение джайнизма… Вероучителем джайнизма являлся Махавира (санскр. mahavira – «великий герой»), живший в VI в. до н. э., выступавший как главный персонаж сложного мифо-исторического комплекса джайнской мифологии. С рождением Махавира связан сюжет о чудесном перенесении его плода из лона одной женщины в другую (некий генетический образец клонирования). Решив стать брахманом, он из «верхнего мира» спустился на землю и вошел в лоно брахманки Девананды. Потом его семя переносят на 82 день в лоно другой женщины, кшатрийки Тришалы. Уже мальчиком Махавира превосходил всех талантами и силой: укрощал неистового слона, смело расправился со змеей, отвечал на вопросы божества Шакры и т. д. Пока были живы родители, молодой человек вел жизнь мирянина, не желая быть аскетом, ибо это огорчило бы их. Он женился и даже имел дочь. После смерти родителей Махавира, раздарив все имущество, ушел из мира, стал вести жизнь странствующего нищего аскета. Так он пространствовал 12 лет, отказавшись от одежды, соблюдая обет молчания, питаясь подаяниями, соблюдая строжайший пост, мужественно перенося тяготы бездомной жизни. В период аскетических странствий ему пришлось испытать оскорбления и унижения. Люди относились к нему как к бродяге, с подозрением и неприязнью. Его принимали за вора или шпиона, избивали, травили собаками. Один раз его хотели повесить, но веревка чудесным образом семь раз обрывалась, и наконец перепуганные крестьяне отпустили Махавиру. На 43 году жизни на берегу реки Риджупалика, что протекала возле города Джримбхикаграма, он достиг абсолютного всезнания и стал джиной. Это произошло под священным древом шалой; а другое священное древо – ашока – знаменито тем, что тут он дал обет отречения от мира. Став джиной, Махавира продолжил странствия, но уже как проповедник, святой и вероучитель. Его окружали почет, поклонение многочисленных последователей, среди которых были даже цари. Полного освобождения он достиг лишь на 72 году жизни в г. Пава (Павапури) – в резиденции царя Хастипалы. Там он стал совершенным существом – сиддхом.

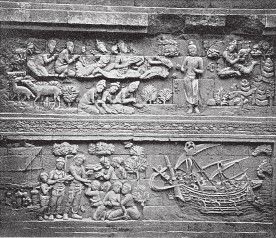

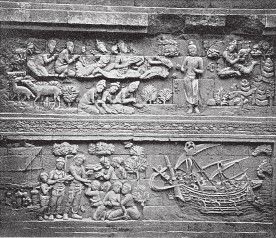

Скульптурные изображения на стенах храма Боробудура

Произошло это или в уединении, или в момент лекции, которую он читал в специально построенном для этого зале целых шесть суток. Прочтя ее, он скончался и погрузился в нирвану. В дни индуистского праздника Дивали – осеннего праздника огней – джайны обычно отмечают день конечного освобождения этого святого от оков жизни широкой иллюминацией.

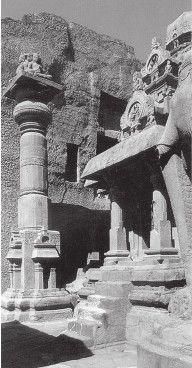

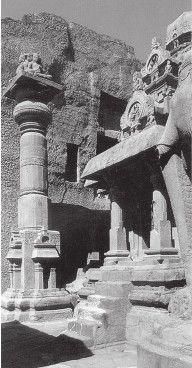

Колонна царя Ашоки