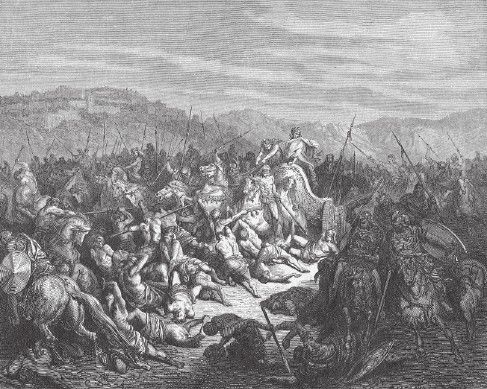

Г. Доре. Ахав поражает сириян

Разумеется, как только Израиль мало-мальски окреп, а его отношения с Иудеей все-таки нормализовались, он сразу же стал мстить сирийцам. Цари Израиля, Амврий и Ахав, стали выяснять отношения с восточным врагом – моавитянами. Найденная запись моавитского царя Меши (в 1868 г.) указывает: теперь уже израильтяне теснят восточных соседей, а те, в свою очередь, становятся их вассалами. Израильский царь Ахав вел удачные войны против сирийца Бенхадада, но все же так и не смог полностью избавиться от влияния Сирии. Ахав гибнет в битве при Рамофе Галаадском. Ситуация вновь меняется, к худшему для Израиля. Тут же Меша Моавитский переходит в наступление, желая вернуть отторгнутые области. Он берет ряд важных стратегических районов, покоряет область Атарофа, где «издревле жили мужи Гадовы». «Все население было перерезано для услаждения Кемоша и Моава и на его место поселены моавитские колонисты. Затем, по велению оракула Кемоша, Меша ночью идет на город Небо и после упорной битвы берет его. Заклятое Аштар-Кемошу население в количестве семи тысяч человек было перебито, унесены алтари Иеговы…». Данная картина, возможно, позволит читателю точнее почувствовать остроту конфликта.

Ю. Шнорр фон Карольсфельд. Смерть Ахава

Вернемся в Сирию… Заметную роль в политической, военной, экономической, культурной жизни Западной Азии, Средиземноморья играла держава Селевкидов. Властителей страны называли еще царями Сирии. Вероятно, державу Селевкидов стали называть «Сирия» уже после того, как эта династия лишилась власти над Азией. Еврейские источники называли их «царями Азии» и сто лет спустя после крушения их державы. Учитывая, что диадохи были греки и официальный язык был греческий. Потому их правление воспринималось как власть эллинов. Государство Селевкидов представлялось эллинским, хотя по традициям и даже крови царский род Селевкидов был македонским. Юридически династии Селевкидов сходны с Птолемеями, хотя те были лишь царями Египта, тогда как Селевкиды управляли огромной территорией, простиравшейся от Средиземного моря и до Персидского залива. «Это комплекс стран, народов, цивилизаций, объединяемых лишь особой их властелина», – писал об этом объединении Э. Бикерман. Стержень всей государственной и общественной жизни Селевкидов – царь, «базилевс», «Зевс богов и людей». Греки считали их устройство гораздо более совершенным и близким, чем «деспотия» персов. Поэтому и воспринимали своих владык как «одушевленный закон». В их понятии миром правит nomos («закон»), или некий позитивный разумный порядок, что превыше всего на земле. Отсюда известное утверждение греческого поэта Пиндара: «Закон – царь всего: и смертных и бессмертных».

Но между греческими полисами (Афинами или Спартой), в которых законы – «цари», и самовластной азиатской державой (с ее сатрапами) все-таки была существенная разница. Власть первых основывалась на законе, власть вторых – на силе. В первых высшая власть так или иначе выбиралась, во вторых – чаще захватывалась, с помощью армии или путем переворота, опять-таки на волне военных побед. Как говорилось в одном из источников: «Не происхождение и не право предоставляют царскую власть людям, а способность командовать армией и разумно управлять государством». Так, когда один из полководцев Александра, Антигон, одержал победу при Саламине и добился господства на море (306 г. до н.э.), войска провозгласили его царем. Он и сам понял, что «достоин» царской власти. Затем его примеру последовали другие диадохи. Птолемей провозгласил себя царем лишь тогда, когда отразил вторжение Антигона и спас от него Египет (304 г. до н.э.). Селевк ждал победы в схватке за Вавилон или отвоевания сатрапий Дальнего Востока, и лишь тогда возложил на себя диадему. У такой власти есть «плюсы» и «минусы». Плюс состоит в том, что власть находится всегда в руках сильных правителей. Эти цари-воины сражаются в рядах их войск, рискуя жизнью.

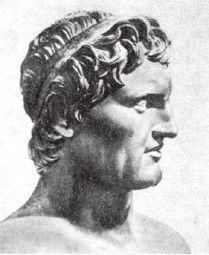

Антиох III Великий

Антиох I управлял державой из военной ставки и в битве с галатами был ранен в шею. Антиох III во время осады Сарды два года оставался в лагере. Во время похода в Азию он во главе конной охраны мужественно ринулся в гущу вражеской конницы. При этом конь под ним был убит, а сам он получил ранение. Почти в 50-летнем возрасте он принял участие в битве при Фермопилах, где был ранен. Мужественно бился он и против римлян, в конном строю в битве у Магнесии. Интересно, что из 14 царей, сменившихся после смерти Антиоха VII на сирийском троне до раздела династии, только двое – Антиох II и Селевк IV – умерли в собственном дворце. Антиох V и Антиох VI убиты детьми (по приказу других претендентов). Остальные десять царей встретили смерть как мужчины, на поле боя или в походе.

Между тем, чтобы отыскать римского императора, погибшего на войне, пришлось дойти бы до Траяна. И это, пишет Бикерман, наилучшим образом показывает военный характер царской власти Селевкидов. Некоторым минусом такой власти являются ее авторитарность, безграничность, деспотизм. Что царь захочет, то и сделает. Захочет взять жизнь – возьмет, захочет продать в рабство – продаст, захочет забрать чужую жену или дочь и отдать свою – заберет или отдаст. Когда Селевк I уступил свою жену Стратонику (от которой уже имел ребенка) своему сыну Антиоху I, он оправдал свой поступок принципом, известным всему миру. Мое «царское решение всегда справедливо». В одной из речей Селевк I заявил: «…я не буду вводить у вас ни персидских обычаев, ни обычаев других народов, но… установлю следующий общий для всех закон: «то, что постановлено царем, всегда справедливо». В то же время не стоит слишком упрощенно и односторонне воспринимать термин «восточной деспотии». Недаром же говорится: «Восток – дело тонкое». Тот же автор резонно пишет: «Равным образом следует признать устаревшей и бессодержательной позаимствованную из марксизма концепцию «восточной деспотии», т. е. ничем не ограниченной царской власти на Древнем Востоке: древневосточные тексты (кроме египетских) уделяют гораздо больше внимания обязанностям царя, чем его правам, а борьба между гражданскими общинами и царями – один из важнейших факторов всей древневосточной истории (опять-таки кроме египетской)». Правильнее будет сказать, что деспотия, как мы сможем убедиться еще не раз, существовала в древности повсюду (на Западе и Востоке), имея ограничителем законы общины, религиозно-жреческие табу, морально-поведенческие установки и, конечно, власть войска.

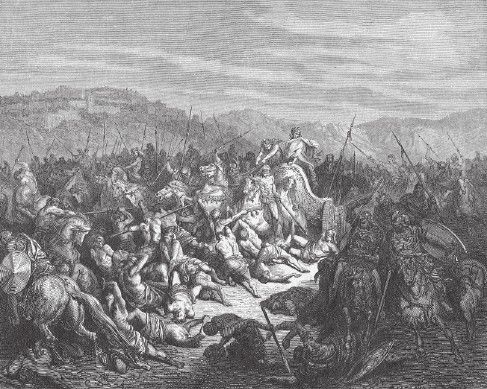

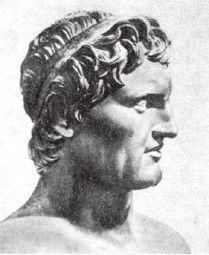

Селевк Никатор. II в. до н.э. Геркуланум

Самым ярким и талантливым из них был все же Селевк I Никатор (312—281 гг. до н.э.). Среди всех полководцев, друзей Александра Македонского он выделялся проницательным умом, твердостью характера, решительностью, осторожностью в поступках и суждениях и огромной физической силой. Известно, что именно он пользовался более других любовью Александра Македонского. Селевк отличился в битве на берегу реки Гидасп (Джелам) на территории Пенджаба. В 326 г. до н.э. армия македонян сошлась там в битве с войском индийского царя Пора (в составе его армии было 200 боевых слонов и 300 боевых колесниц). Демонстрируя личное мужество, не устрашившись ужасных слонов, Селевк увлек за собой македонцев и наголову разгромил индусов. В том же сражении армия Александра пленила самого царя Пора. После битвы за Селевком закрепилось почетное прозвище Никатор (т.е. «Победитель»). После смерти Александра военачальники поделили его империю. Селевку Никатору досталась сатрапия Вавилон, а в 311 г. – и все земли к востоку от Евфрата, вплоть до самой Индии. В 312 г., сломив сопротивление вавилонской знати, он утвердился в сатрапии. Этот год в истории Древнего мира принято считать годом начала так называемой селевкидской эры. Он стал полновластно править в основанной им эллинистической монархии Селевкидов. Селевк сформировал сильную и хорошо обученную армию. Пехоту в ней составляли македонцы и греки, конницу набирал среди восточных народов. Греки и македонцы все время воевали. Судя по тому, с каким постоянством их отряды участвовали в битвах (на любой из сторон, в зависимости от того, кто больше заплатит), их можно было, пожалуй, назвать первыми профессиональными солдатами-кондотьерами. Кстати, поэтому Селевку легко и удавалось переманить к себе наемные отряды диадохов, конкурентов в борьбе за передел мира Александра Македонского. Сирийское государство оставило заметный след в истории Древней Греции и всей Западной Азии.