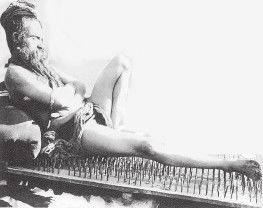

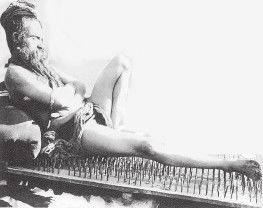

Йог, возлежащий на гвоздях

О том, что же в действительности представляли собой многочисленные секты аскетов, имеются свидетельства тех, кто имел возможность лично наблюдать за этим знаменательным явлением. Секты странствующих аскетов, или садху, посвятивших себя служению Шиве, писал Н. Браун, бродят по всей Индии, осуществляя практику «тапаса», т. е. подвижничества, которое выдающийся санскритолог охарактеризовал как подвижничество-трюкачество. Одетые в лохмотья, они часто не имеют на себе ничего, кроме набедренной повязки минимальных размеров; их тела вымазаны пеплом, длинные волосы лежат на голове свалявшимися завитками или свисают, а в проколотых ушах видны большие серьги.

Они странствуют, держа в руке посох или трезубец, являющийся эмблемой и оружием Шивы; они торгуют амулетами, уверяют, что могут творить чудеса; иногда сопровождают их и женщины-подвижницы (столь же неопрятной наружности). Как это ни прискорбно, но репутация у этих подвижников довольно-таки скверная. Они, как правило, невежественны и ленивы, медитацией занимаются редко, экономически совершенно непроизводительны; им вменяется в вину немало мошенничеств и преступлений. Многие памятники индийской литературы за два тысячелетия только подтверждают эту нелестную характеристику. Отличить настоящего аскета-йога от сей публики трудно. Для какой цели совершаются паломничества?

Мнения в отношении этой группы людей, разумеется, различно у индийцев и европейцев. Первые называют таких паломников – саньясины (ушедшие от мира святые, посвящающие жизнь духовному поиску). В Индии многие, кто видит значительные и даже неразрешимые противоречия между повседневной жизнью и их чаяниями и надеждами, предпочитают уходить в религиозную жизнь. В. Каниткар и О. Коул отмечают, что так поступают саньяси и большинство индусов, «хотя и не все признают ценность этого решения». Такого рода паломничества весьма распространены и совершаются по самому разному поводу. Обычно такие путешествия ставят и решают одновременно религиозные и общекультурные задачи. Считается важным обрести просветление и душевный покой. Поэтому предприниматели в Индии порой готовы терпеть отсутствие паломников на работе даже несколько месяцев.

Хозяйка подает милостыню нищему (садху)

Ученый С. Бхардвадж, опросив многих пилигримов, что сотнями тысяч и даже миллионами совершают паломничество в разные святые места Индии, пришел к выводу, что для большого числа верующих такого рода паломничество к небесным божествам представляет «религиозно желаемую и психологически успокаивающую деятельность», даже без каких-то ссылок на ожидание конкретного вознаграждения. Все эти обряды и церемонии «не имеют значения сами по себе», но лишь желаемое приложение к паломничеству. Иные «подвижники» оканчивали жизнь, убив в себе все человеческое, высушив душу еще в большей степени, чем свое тело:

Не насладились мы желанным

наслажденьем —

Желанье наслажденья нас пожрало.

Не истязали мы подвижничеством

плоть —

Подвижничество истязало нас.

Не мы беспечно проводили время,

Но время нас, беспечных, провело!

Желанья наши не увяли,

Но из-за них увяли мы!

Но даже в этих, казалось бы, невежественных и диких паломниках, возможно, скрыты зерна неких научных познаний. Много шума в России наделало «явление Хамбо-ламы Итигэлова». Он родился еще в 1852 г. в семье бедняков в местности Улзы-Дабо, на территории нынешней Бурятии. В XIX в. тут большим почетом пользовался буддизм. Монахи-буддисты учили, лечили детей и больных, создавали в 34 монастырях оригинальные философские и медицинские труды. В 1911 г. они избрали Итигэлова Хамбо-ламой (главой буддистов) Восточной Сибири. В 1927 г. он добровольно ушел из жизни, впав в своего рода летаргический сон и завещав потомкам через 30 лет извлечь тело. В 1998 г. в библиотеке Иволгинского дацана нашли послание Хамбо-ламы Итигэлова (на старомонгольском языке), где были и такие слова: «Будем чистыми среди моря грязи опасного смутного времени… Богатства безумно собранные и накопленные превратятся в особый яд и будут бесполезными». Он советовал всем людям (видимо, включая и богачей) начать реализовывать практику 10 благих деяний.

Женщины, занятые приготовлением чая

Однако самое интересное – научная сторона проблемы. Выяснилось, что его тело словно застыло между жизнью и смертью. Военные медики России исследовали его тело и ядро клетки ядерно-резонансным методом и выяснили, что клетка жива и ядро цело. Тело сохраняет тепло и гибкость в членах, а его кожа очень похожа на кожу живого человека. Ученые мужи пока не могут понять природу этого таинственного феномена. Что же позволяет «алмазу веры» удерживаться на грани жизни и смерти?! Возможно, время и наука когда-то найдут на это ответы.

Разумеется, воспринимать йогу исключительно прямолинейно и примитивно не следует. Видимо, внешняя ее сторона скрывает некую глубокую духовную подоплеку, а сложный набор практикуемых йогами физических упражнений представляет собой процесс овладения особой жизненной философией, позволяющей человеку стать более совершенным, здоровым и мудрым существом. По крайней мере, именно так объясняют смысл практики данного учения иные известные йоги – Рамачарака, С. Есудиан, Э. Хейч и другие в трудах, ставших мировой классикой.

Конечно, мы понимаем, что наше восприятие индийского паломничества никак не может быть воспринято как отвечающее реалиям. Индийские реалии слишком многообразны или разнообразны, чтобы можно было давать столь сложному явлению однообразную оценку. К примеру, И. Глушкова, которая десять лет (1990–2000) исследовала тему паломничества (традицию варкари) в качестве «участника-наблюдателя», совершая акт паломничества в Пандхарпур, присутствуя при храмовых церемониях, опрашивая признанных лидеров и рядовых варкари, изучая средневековые и современные тексты, предостерегает нас против стереотипных представлений о паломничестве и индийских подвижниках. Тут видна, по ее словам, «аккуратно выписанная партитура и жесткая рука дирижера», а вовсе не «случайно сложившаяся гармония». Надо учитывать, что паломничество – давняя традиция, которая для масс варкари (а в основном это представители низких каст шудр) чрезвычайно важна. По крайней мере с XIII в. они ежегодно совершают паломничество в Пандхарпур и считают это своим жизненным долгом. Их верховный бог Виттхал был принят тут всеми, от князей правящих династий до пастушеских племен. К традиции варкари, где мирно сосуществуют множество, казалось бы, совершенно непримиримых или противоположных идей, вполне подошло бы высказывание французского индолога Рену: «В религии в конечном счете найдется всего лишь несколько непримиримых между собой идей». Правда, этих «нескольких идей» хватает на то, чтобы поддерживать огонь вражды и противостояния меж конфессиями в течение многих и многих веков.