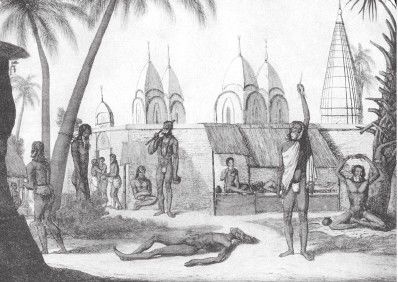

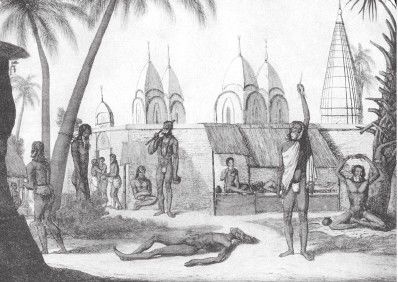

Йоги, тренирующие свое тело

Вообще надо признать, что чем больше знакомишься с творениями индусской мысли, тем больше приходишь в недоумение. Кажется, что индийские мудрецы специально создавали свои каноны и установки, чтобы раз за разом нарушать их и опровергать. Чему учит нас буддийская мораль? В том числе и тому, что надо ограничивать наши чувства и плотские желания. В частности, об этом говорит и философия «Дхаммапады» («Пути добродетели»). Это буддийское евангелие состоит из 423 рифмованных изречений, сгруппированных в 26 главах. Спору нет, иные изречения действительно поэтичны и мудры. Скажем, одно их них весьма глубокомысленно наставляет: «Как в дом с плохой крышей просачивается дождь, так в плохо развитый ум просачивается вожделение. Как в дом с хорошей крышей не просачивается дождь, так в хорошо развитый ум не просачивается вожделение». Не имея чести принадлежать к буддийским мудрецам, позволим себе все же заметить: «Вожделение, в отличии от дождя, просачивается в дом с любой крышей. Только оно в доме с хорошей крышей чувствует себя комфортнее и обещает удовлетворение его обитателям». Такой хорошей «крышей» в нашем случае выступает развитый мозг. И здесь нельзя не упомянуть о недавних открытиях, что были сделаны американскими учеными… Изучая мозг буддистских монахов, они обнаружили, что у них левое мозговое полушарие, отвечающее за хорошее настроение и гармонию в человеке, развито более, чем у всех остальных смертных. Такое совершенство достигается путем постоянной и упорной медитации, т. е. работы с мозгом.

Женщина из касты наяров (штат Керала)

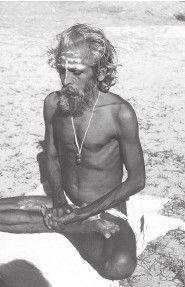

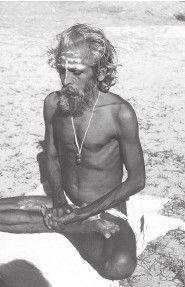

Медитирующий жрец

Как нам представляется, в древнем учении йогов есть две стороны, каждая из которых может быть воспринята последователями (хотя и с совершенно различными целями). Одна носит религиозный, другая сугубо мирской характер. Но в том и другом случае – это попытка не столько уйти от мира с его проблемами, сколь организовать специфически рациональное видение этого мира. М. Вебер в одной из своих работ заметил: «Монашеский образ жизни и типические манипуляции аскетизма и созерцания не только возникли в Индии раньше, чем где бы то ни было, но и нашли здесь весьма последовательное выражение; возможно, что исторически эта рационализация именно отсюда и начала свое шествие по всему миру». В каком-то смысле у индийцев на первом месте оказывалась «религия спасения», как это было у первых христиан, как это характерно для адептов православной мысли России. В условиях колониальной зависимости многие пытались заново осмыслить и пути индуизма.

Ведь религия духа должна попытаться дать ответ на насущные вызовы времени. В разной степени этого пытались достичь Рам Мохан Рой, «отец современной Индии», основатель первого в Индии реформаторского общества («Брахмо самадж»), Рамакришна, Вивекананда, Ауробиндо Гхош, М. Ганди. Подобно тому как политики хотели достичь объединения княжеств в единое государство, реформаторы веры стремились создать единую национальную религию. На этом пути возникали и возникают новые богоискатели, пытающиеся создать универсальную религию. Индуизм напоминает божество, принимающее именно тот облик, какой ваша душа, ум или плоть желают видеть. Он многообразен и позволяет любому из нас искать бога в чем угодно и где угодно – за книгой или в храме, в беседе и споре или в истязаниях плоти, в уединенном размышлении или в общественной деятельности, в любви или в пренебрежении любовью. Хочешь богатства – это не возбраняется, хочешь бедности и нищеты – и это не закроет тебе путь к истине и вере. Хочешь валяться в грязи, уйти в секту и там предаться свальному греху, хочешь уподобиться барану или ослу – все тебе разрешено. Индуизм соткан на все размеры и умы, все темпераменты и характеры. Пожалуй, ни одна из известных религий, по словам А. Барта, «не явилась столь жизненной, столь податливой, столь способной облекаться в столь причудливые формы, столь находчивой в примирении всех крайностей; ни одна не умела так хорошо вознаграждать свои потери, ни одна не обладала такой способностью постоянно порождать новые секты, даже великие религии и, таким образом, постоянно возрождаясь из самой себя, противиться всем причинам разрушения». Такая готовность религии учитывать требования времени может показаться даже похвальной. Но мне она кажется несколько легковесной и популистской.

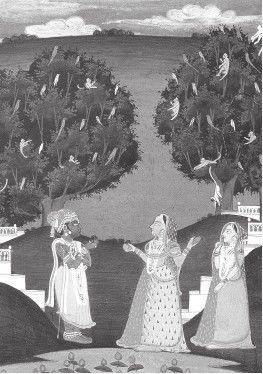

Сюжеты из произведений индийской литературы

Эта готовность отдаться всем и вся не способствует искренности и возвышенному образу мыслей и действий. С другой стороны, нельзя не согласиться и с мнением отечественного историка, этнолога и религиеведа М. Ф. Альбедиль, которая видит в индуизме «парламент религий». Она пишет: «Может быть, многие истины и ценности прошлого, сохраненные индуизмом, помогут нам сейчас иначе взглянуть на нынешнее тупиковое техногенно-потребительское движение, захватившее нашу цивилизацию. И может быть, индуистские традиции вечнопреемства жизни убедят нас, что важнее думать и говорить не о внешнем и поверхностном «гуманизме», а о хранящейся глубоко в сердце подлинной человечности». Может быть, может быть…

Но возникает вопрос… Подобная религия, погружающая человека в самого себя, в мысли о Боге, святом духе, в думы об аскетическом совершенстве, не противостоит ли она философии рационального хозяйства, энергичной хозяйственной и производительной деятельности? Ведь, по словам Вебера, рациональное хозяйство есть «деловое предприятие». Оно требует всего человека (его времени, энергии, таланта, духа, мысли). Таким образом, выбор прост и одновременно суров: или садись, поджав ноги, в позу – и медитируй, или «голову в руки» – и лети в бешеном ритме. Ведь деньги, эти «крылатые божества», которым на деле давно поклоняется человечество, достаются лишь тем, кто успел, кто сумел их «перехватить» у других на рынке (чего угодно). Поэтому Индия долгое время и пребывала как бы в полусне, но и она вынуждена идти на компромисс. И чем ближе по времени к современной эпохе, тем в большей мере.

Богатства южных плодов

Отсюда некоторые сделали вывод, что Вебер считал восточные религии неспособными порождать предпосылки рационального, активного, практического отношения к миру, а, следовательно, невозможность проявления «духа капитализма» в Индии. В упрек ставили ему и то, что он недооценил дхармические предписания варне вайшьев трудиться, усердно заниматься торговлей и ремеслами, вести строго умеренный образ жизни, накапливать благосостояние и т. д. Так, индийский ученый С. Мунши посчитал заключение Вебера о сугубо потусторонней направленности идеи кармы и сансары, которые якобы и лежали в основе индуистского религиозного сознания, неверным. По словам Мунши, учение о карме как раз заставляет человека активно воплощать поставленную цель, а значит, сознание индуиста может выступать «благоприятным материалом для капиталистического общества и его экономического рационализма». Бесспорно то, что даже брахманы стремились к богатствам и приобретательству, а не только трудяги-вайшьи. В середине XVII в. индийское земледелие находилось на довольно высоком уровне. С орошенных земель крестьяне снимали два, а в некоторых случаях и три урожая. Применялся севооборот, использовались удобрения и т. д.