Культ змей

Следует также «разжигать страсти главарей объединений» при помощи денег или же змей-любовниц, то есть женщин-агентов, «отличающихся красотой и молодостью». Против противника или врага «Артхашастра» разрешает использовать любые средства – шантаж, подкуп, подлость, растление, интриги. Так, в конце 163-го раздела, именуемого «Война при помощи интриг», дан прямой совет: «тайные агенты должны сжигать внутренние хоромы, городские ворота и зернохранилища и убивать охранявших их людей». А затем надо заявить, что убитые и являлись виновниками поджога или преступлений. Эти средства с успехом используют во всех странах преступные элементы или же пособники бандитов. Читая подобные наставления, не приходится удивляться, что на протяжении многих веков индийские князьки и махараджи, словно демоны, расчленяли страну и вели ее к гибели.

Политический деятель Индии Неру, возможно, в чем-то прав, говоря, что в доколониальной Индии (при всей старомодности ее воспитания) уровень грамотности в XVII в. «был выше, чем в Англии и в других европейских странах», но это скорее желаемое. Подобное высказывание можно принять условно и, откровенно, в него верится с трудом. При всех наших симпатиях к индийскому народу, дебри, пещеры, джунгли Индостана – безусловно не лучшее место для прогресса цивилизации. Раскол страны обрекал ее на запустение. К примеру, в Индии в XIX в. насчитывалось 560 княжеств, возглавляемых махараджами. Правители и царьки XVII в., от Акбара до Ауренгзеба, с раджами, эмирами и магараджами, везде насаждали архаично-первобытный строй. Армии пожирали без того мизерные доходы народа (армия Великого Могола состояла из 200–300 тыс. человек). Нужды крестьян отступали на задний план перед тягой царей к роскоши и наслаждениям. К примеру, на строительство дворца Могола в Дели или Тадж-Махала ушли средства, на которые можно построить 60–90 водных каналов. Бремя простых индусов было тяжким. Прежде всего, собственники взимали с крестьян огромные суммы за пользование арендуемой землей. По законам Ману, действующим тысячу лет до новой эры, можно было брать с них половину урожая и более. В итоге у крестьян Индии оставалась едва горстка зерна для будущих посевов. Во Франции аналогичная выплата равнялась трети, в Англии и Шотландии – четверти дохода, в США – еще ниже. Грабительским был процент на денежные ссуды – от 36 до 60 процентов.

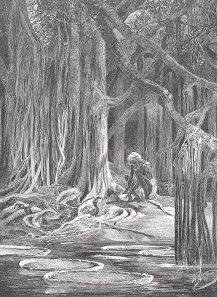

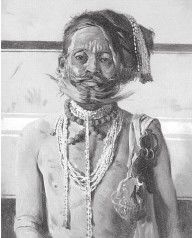

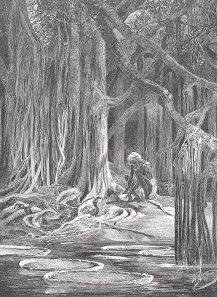

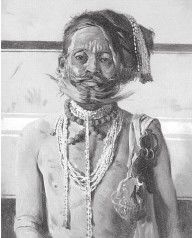

В. Верещагин. Индийский бродячий аскет

Такое прошлое не позволяет нам идеализировать систему общин в Индии и те порядки, что лежали в основе любой восточной деспотии. Однако не станем повторять фраз Бернье о превосходстве европейцев. В адрес индийских мудрецов, педагогов, ученых он бросает презрительные высказывания типа: они пускаются в пустые беседы, от которых «не пахнет философией», а от иных из них «так и несет невежеством и пустословием». Хотя Бернье признает и то, что индийский народ исключительно талантлив. Он пишет: «Было бы также напрасно искать в Дели мастерские с искусными ремесленниками. Этим город не может похвастаться не потому, что индийцы не способны успешно заниматься ремеслами. Они в них даже преуспевают, и в Индии можно видеть людей, имеющих склонность к этому делу, которые сами, без учителей и инструментов, делают очень красивые вещи. Они так ловко подражают европейским изделиям, что с трудом заметишь разницу. Даже, например, наши ружья делают здесь очень красиво и прочно. Я видел здесь такие золотые изделия, что вряд ли их исполнили бы лучше европейские золотых дел мастера. Я часто также восхищался красотой, приятными красками и тонким рисунком их картин и миниатюр. Особенно меня поразило изображение сражений Акбара, сделанное одним известным художником на щите. Говорят, что он семь лет работал над этим замечательным произведением. Отсюда видно, что индийским художникам нужны только хорошие учителя и знакомство с правилами искусства, чтобы усвоить надлежащие пропорции и уменье передавать выражение лица…» Кстати, и отношение властей к хорошим ремесленникам в Индии никак не отвечало духу прогресса. Рабочих презирали, с ними обращались грубо, за их труд платили гроши.

Чеканный сосуд из серебра – сцена из Рамаяны

В XIX в. индийский народ, по словам А. Гхоша, продолжал цепляться за эти внешние формы, за оболочку и лохмотья прошлого. Образно говоря, в век стремительного развития науки и промышленности Индия оставалась «нагим факиром». Прямое следствие этого – застой в образовании, науке, технике, бесплодие и слабость в искусстве, умственная лень, праздность и неподвижность масс. Честерфилд правильно смотрел на праздность как на самоубийство. Не очень-то понятны современному «цивилизованному гражданину» были и некоторые обычаи индусов. Европеец тогда еще не «обожествлял животных». Ему был мало понятен человек, владыка природы, что «благоговейно падает на колени перед обезьяной Ханумани и перед коровой Сабалой». Но сегодня законы защиты животных действуют во многих странах, а та же Великобритания трепетно обхаживает своих кошек и собак. Конечно, достойны были осуждения случаи жертвоприношений, самоубийств, истязаний в пылу религиозного фанатизма. Они раздирают Индию и сегодня, оставляя на ее теле кровавые раны. Уже не говоря о таких чудовищных явлениях, как существование в Индии касты безжалостных убийц-душителей, поклонявшихся многорукой богине Кали. В отношении этих крайних форм религиозного экстремизма, как и в отношении ваххабизма, можно сказать как о наиболее враждебных миру формах религиозной морали и философии. Таким образом нередко за внешне мирными и улыбчивыми обликами сект и медитациями мог скрываться страшный и губительный оскал безжалостной богини смерти – Кали.

Чернокожая богиня смерти Кали

От рук этих убийц в Индии погибло два миллиона человек. Служившие тут английские офицеры убежденно говорили: «В Индии хуже холеры и сипаев только древние секты». Невольно вспоминается одно из изречений Будды, который бросил однажды такую фразу: «Если идя по дороге встретишь своего хозяина – убей его». Символично, что эта богиня едва не привела к гибели одного из самых ярких мыслителей – Рамакришны. В конце XIX в. он был полуграмотным гуру в храме богини Кали, жрецом которой стал в 19 лет. Ромен Роллан описывал, как он, как и прочие «божьи безумцы» (монахи, пилигримы, факиры), под влиянием исступленных толп и грез чуть не наложил на себя руки. Он уходил в мрачный лес, туда, где было кладбище, и всю ночь призывал там богиню Кали. Он утратил интерес к окружающему, почти перестал спать и есть. Наконец, схватив меч, висевший в святилище богини, Рамакришна едва не покончил счеты с жизнью. Ощущения юноши описал Роллан: «…Все исчезло. Передо мной простирался океан духа, безбрежный, ослепительный. Куда бы я ни обращал взор, насколько хватало зрения, я видел вздымавшиеся огромные волны этого сияющего океана. Они яростно устремлялись на меня, с ужасающим шумом, точно готовились меня поглотить. В одно мгновение они подступили, обрушились, захватили меня… Я потерял сознание и упал… Внутри меня переливался океан несказанной радости. И до самой глубины моего существа я чувствовал присутствие божественной Матери». Чаша сия миновала.