Индийский храм. Фрагмент

Индию боготворили многие российские ученые, мыслители и поэты… Ф. И. Тютчев откликается на индийскую тему, на перевод на немецкий язык драмы древнеиндийского поэта Калидасы «Саконтала» («Шакунтала»), и пишет стих «Саконтала» (не позднее середины 1826 года):

Что юный год дает цветам —

Их девственный румянец;

Что зрелый год дает плодам —

Их царственный багрянец;

Что нежит взор и веселит,

Как перл, в морях цветущий;

Что греет душу и живит,

Как нектар всемогущий:

Весь цвет сокровищниц мечты,

Весь полный цвет творенья,

И, словом, небо красоты

В лучах воображенья, —

Всё, всё Поэзия слила

В тебе одной – Саконтала.

Поэт К. Бальмонт в дневнике признается, что его душа витает где-то в глубинах истории, Мирового Космоса, находясь «где-то в древнем Риме, где-то в вечной Индии» (1904). Ранее в поэтическом сборнике «Будем, как Солнце» (1903) он посвятил Индии строки (возможно, это его ответ на более ранние стихотворения Д. Мережковского – «Нирвана» и «Будда»):

Я полюбил индийцев потому,

Что в их словах – бесчисленные

зданья,

Они растут из яркого страданья,

Пронзая глубь веков, меняя тьму…

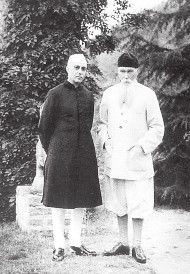

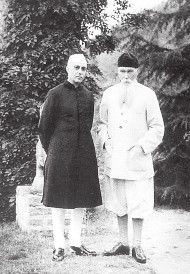

Одним из тех, кто был очарован красотами Индии, обаянием и красотой индийского народа, был и «русский гуру» Н. К. Рерих (1874–1947). Он глубже, чем кто-либо иной из наших соотечественников, проник в святая святых индусов – их культуру. «Когда я думаю о Николае Рерихе, поражаюсь размаху его деятельности и богатству творческого гения», – писал Джавахарлал Неру. Великий ученый, замечательный художник, писатель, археолог, исследователь, он освещал многочисленные аспекты жизни и деятельности народов Индии и вообще людей Востока. Если судить по его воспоминаниям, то сама судьба бросила его в объятия Индии. По соседству с его родовым имением Извара некогда жил индусский раджа (еще в екатерининские времена). Несомненно, это обстоятельство, следы оставленного им парка, а также неизвестно как попавшая в дом картина величественной горы (знаменитой Канченджанга) глубоко вошли в сознание мальчика, а затем и заставили прийти к мысли: «Заманчив великий индийский путь…» Восток очаровывал, призывал, манил его, словно сирены Одиссея. Вспомним, с каким уважением и интересом он изучал культуру и мысли выдающихся мужей цивилизации. В его картинах предстают образы основателей учений и религий, философов, мыслителей, реформаторов – Будда, Христос, Лао-Цзы, Конфуций, Моисей, Нагараджуна. В этой тяге заметен и научный интерес. Изучая вопросы массовых миграций, Н. Рерих пришел к заключению, что народы, заселявшие русские равнины в течение многих лет, были в далеком прошлом тесно связаны с Востоком, а не с Западом. Поэтому на Востоке и следует искать разгадки тех многих особенностей русского типа и характера, мысли, культуры, языка, истории. Подобная ориентация определит и дальнейшую жизнь художника. Он проявил интерес к движению «Миссия Рамакришны», возникшему по инициативе индийского ученого и общественного деятеля Свами Вивекананды (1897).

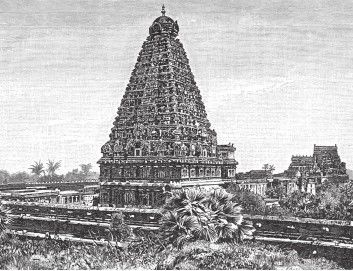

Индийская пагода

Рерих был тем художником и мыслителем, что рожден для Индии… Не сомневаюсь, что в другом своем воплощении он должен был стать индусом. По трудам известных философов Вивекананды и Рамакришны Рерих познакомился и с оригинальной индийской философской мыслью. На него произвели неизгладимое впечатление Бхагаватгита, ранние упанишады, буддийская философия. В них он видел то духовное оружие, которое будет способствовать освобождению мысли и человека. С 1905 г. он работал в тесном контакте с востоковедами, в том числе с буддологом Ф. И. Щербатским, ратуя за создание в Петербурге специального Индийского музея. В Школе Общества поощрения художеств он добился ассигнований для отправки в Индию учеников. Старший его сын с гимназических лет изучает восточные языки. Уже в 1913 г. Н. К. Рерих ведет переговоры с проживающим в Париже русским востоковедом В. В. Голубевым об организации экспедиции в Индию. После революции в России он мечтает о всемирном единстве народов, говоря: «Создается еще одна ступень к мировому единству…» В эти годы окончательно оформляется его идея поездки в Индию. Видимо, Индия будоражила мысли даже русских революционеров. Говорят, что М. Фрунзе с присущей этой породе людей страстью утверждл, что, возможно, им удастся сделать то, что когда-то не удалось Петру Великому, русским царям – присоединить Индию к России, а перед тем «взорвать» господство английского капитала в этой богатейшей стране (в 1919 г.).

Н. Рерих и Дж. Неру в Кулу. 1942 г.

Н. К. Рерих оказался в Лондоне, через который лежал путь в удивительную страну его мечты. В Англии он знакомится с писателем Р. Тагором и пишет серию панно «Сны Востока». «Как сон, когда-то мелькали мечты о Гималаях. Более всего они казались недостижимыми. Но сказка жизни чудеснее всех сказок», – заносит он в свой дневник. Сны стали реальностью только в 1923 г., когда семья Н. Рериха отплыла из Марселя в Индию и прибыла в Бомбей. Он посетил несколько индийских городов, затем направился к южным склонам Восточных Гималаев, где поселился в окрестностях города Дарджилинга. Рерихов влек таинственный Тибет, как ранее привлекал он Н. Пржевальского и П. Козлова, как позже будет привлекать советских чекистов и правителей Кремля. Во время экспедиций в пограничные с Тибетом Сикким, Непал и Бутан Рерих собрал массу старинных буддийских рукописей, предметов искусства. Его очаровали и величественные Гималаи. Он создает серию картин «Знамена Востока» или «Учителя Востока» (1924). С 1923 г. он вместе с семьей объехал главные достопримечательности Индии, начиная с Элефанты, Агры, Фатех пур Сикри, Бенареса, Сарнатха. Они побывали в ашрамах Рамакришны, в Адьяре, в Мадуре, на Цейлоне и всюду ощутили сердечное, приветливое отношение. По словам Н. К. Рериха, у него установились связи не только с семьей Тагора, но и со многими представителями философской мысли Индии – Свами Рамдас, Шри Васвани, Свами Омкар, Свами Джаганишварананда, Шри Свами Садананд Сарасвати и другими. Между ним и многими писателями, деятелями мысли и культуры завязалась переписка. Установилась дружба и с художниками (Асит Кумар Халдар и Бирешвар Сен). О своем духовном и интеллектуальном кредо Рерих говорил так: «Искусство объединит человечество. Искусство едино и нераздельно. Искусство имеет много ветвей. Искусство есть знамя грядущего синтеза. Искусство – для всех. Каждый чувствует истину красоты. Для всех должны быть открыты врата «священного источника»… И сколько молодых сердец ищут что-то истинное и прекрасное. Дайте же им это. Дайте искусство народу, которому оно принадлежит. Должны быть украшены не только музеи, театры, школы, библиотеки, здания станций и больницы, но и тюрьмы должны быть прекрасны. Тогда больше не будет тюрем…» Н. Рерих считал, что время создания всеобщей «культуры духа» близится, и все делал, что было в его силах, для его скорейшего торжества.