Пятикнижие. Титульный лист. 1551 г.

В дальнейшем иных не раз будет удивлять та легкость, с которой сыны Израиля шли на фальсификации, подделки, фантазии и авантюры. Чего стоит хотя бы одна Книга Даниила, не существовавшего пророка, совершившего такое множество чудес. Труды о нем напишут гораздо позже. Поэтому немудрено, что все его пророчества исполнились. Каутский писал: «Именно у иудеев, в течение последних столетий до и первого после Рождества Христова, выдуманные личности оказывали огромное влияние, если приписываемые им слова и деяния соответствовали сильным потребностям в иудейском народе». Он же говорил, что в давние времена историки и писатели не останавливались перед фальсификациями, а то и явной ложью. Он писал: «А от лжи к подделке один только шаг. Его сделал Евгемер, который в третьем столетии привез из Индии надписи, выдаваемые им за стародавние, но в действительности сфабрикованные им самим». Поэтому все написанное древними народами, как и все ими сказанное, следует воспринимать, конечно же, с открытым сердцем, но с хладной головой.

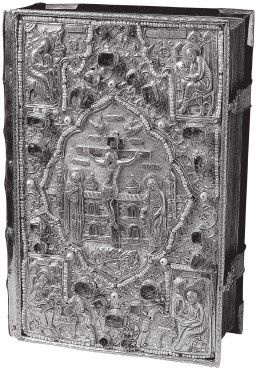

Библия в богатом переплете. 1627 г.

Об истории перевода Библии на греческий язык ученые говорят следующее… Еще во времена Птолемея II Филадельфа по его инициативе 72 переводчика (по шесть от каждого из 12 колен израилевых), разойдясь по кельям и совершенно не общаясь друг с другом, начали трудиться над ее переводом. Когда они сличили результаты, те якобы оказались абсолютно одинаковыми, что, конечно, указывает на боговдохновенное ее происхождение.

Мировое еврейство оценило Септуагинту (Пятикнижие, или Тору) как чудо, как «новую манифестацию откровения». С. Аверинцев трезво видит в ней творчество главным образом собирателей и переводчиков, что уже ближе к истине. Он пишет, что труд сей можно было осуществить только на гребне того раннеэллинистического устремления к межкультурному синтезу, которое стимулировало также труды Бероэса и Манефона. Но такой грандиозной переводческой работы, как та, которую начали евреи, не замышляли ни вавилоняне, ни египтяне. Немедленно была переведена только основная часть Писания, включавшая в себя Пятикнижие, или Тору, и, возможно, еще какие-то книги. Перевод был выполнен около 250 г. до н. э. К середине следующего столетия по-гречески можно было читать книги Паралипоменон, к 138 г. до н. э. – «Закон, Пророков и прочие книги». А вот «Книга Эсфири», как говорится во вступлении к рукописному греческому тексту, была переведена в 114 г. до н. э. Вскоре на греческом языке существовала вся тысячелетняя сокровищница иудейской словесности – то есть «беспрецедентное дело было сделано». В дальнейшем за евреями закрепилась слава умелых и талантливых переводчиков (в том числе и в России).

Мертвое море

Правда, иные обращают внимание на то, что Аристей, т. е. тот, кому Птолемей поручил греческий перевод Пятикнижия, имеет имя явно не семитского происхождения. Слово это по-гречески читается как «аристос» и означает – «самый лучший». Отсюда происходит и слово «аристократия» – «власть лучших». Российский исследователь А. Абрашкин полагает, что древнейшие корни слов некогда могли быть получены греками от ариев… Таким образом, имя Аристей якобы образовалось из словосочетания «Арий Есть» (и его можно также прочитать как «ариец истинный»). «Греки, как и евреи, переняли это имя у народа ариеев-аристеев – (то есть у) выходцев с Русской равнины, которые волею судьбы оказались в Средиземноморье. Еврей с арийским именем в качестве придворного египетского фараона руководит переводом Септуагинты – это неожиданная деталь, которая порождает самые разные вопросы, интригует и призывает к серьезному исследованию взаимоотношений арийского и семитского этносов». Корни этносов – крайне запутанная тема, углубляться в нее мы не станем, а тем более уж делать на основании словесных параллелей далеко идущие выводы.

Иные уверяют, что нет никакой необходимости обращать внимание ни на подлинность исторических сюжетов, ни на обоснованность моральных выводов евангельских притч. Методы создателей древних текстов историк М. Хейфец объяснил так: мол, библеисты просто не в состоянии были вообразить, насколько изучаемые ими «объекты» прошлых лет создавались на фундаменте совсем иных профессиональных аксиом, нежели те, которыми руководствуются они сами. Рукописи в древности писались людьми, относившимися к их работе принципиально иначе, чем это делают нынешние ученые. Сегодняшние историки (интуитивно) привыкли рассматривать работы далеких предшественников – хронистов, бытописателей прошлого – так, будто эти старики, вроде монаха Нестора, фиксировали для них историческую правду, но старые авторы руководствовались иными законами, «ими самими над собою признанными» (Пушкин). Поэтому они могли не считать своей главной задачей фиксацию на папирусе, пергаменте или бумаге «исторической правды». И вообще, «что есть истина?» «Старики» творили ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, они записывали – в той или иной форме – некие аргументы для обоснования чьих-то прав: своей династии, группы, племени, веры. Истинно то, что наиболее полно соответствует содержанию и сути конкретного явления или исторического процесса, данному в возможно наиболее полном и точном его освещении.

Так как же воспринимать Библию? Одни видят в ней важный источник. Как заметил Б. А. Тураев, как исторический источник «Библия представляет высокую ценность». Места о Вавилоне и Египте «написаны людьми, хорошо осведомленными в жизни этих монархий», а их сведения «постоянно подтверждаются и выясняются». Другие видят в оной прежде всего важный литературный памятник, или «записную тетрадь человечества» (Пастернак), особо обращая внимание на то, что многие ее сюжеты заимствованы из других древнейших культур. Ученый С. Крамер писал: «Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что этот литературный памятник возник вовсе не мгновенно – отнюдь не как некий искусственный цветок, выросший на пустом месте. Он уходит корнями в глубь веков, он впитал в себя соки всех соседних стран. И по форме и по содержанию книги Библии имеют немалое сходство с литературными произведениями древнейших цивилизаций Древнего Востока».

Это действительно так. Стоит вспомнить гомеровскую «Одиссею» и «Илиаду», что были записаны гораздо позже их создания. В этом же ряду находится и «Ригведа», самое раннее священное писание в индуизме. По мнению специалистов, она была создана до 1000 г. до н. э., однако полностью была записана только через две тысячи лет (примерно к 1400 г. н. э.). Столь большой промежуток объясняют, во-первых, тем, что индусы были убеждены в том, что в письменном виде «Ригведа» потеряет часть своей святости, и, во-вторых, тем, что правом передачи святых текстов обладали в основном брамины, обладавшие необходимым опытом и знаниями, а также интуицией. Все это удерживало тексты в рамках устной речи.

Похоже, раннехристианские историки не сомневались в историчности основного сюжета Пятикнижия и Ветхого Завета в целом, впервые связав хронологию ветхозаветных событий с историческими датами и создав первую систему относительно-абсолютной хронологии Восточного Средиземноморья в III–I тысячелетиях до н. э. (через призму израильской истории). На этих же позициях стоит российский ученый В. А. Сафронов, датирующий эпоху Авраама соответственно XXIV–XXIII вв. до н. э. Сопоставив ряд точек соприкосновения израильской и хеттской, израильской и митаннийской, израильской и «народов моря» истории (то есть филистимлян), он настаивает на историчности «библейских легенд от Авраама до Саула».