Черток пишет: «На литературной ниве он (Флавий) своим мастерским пером в течение целой половины своей жизни неутомимо боролся за благо и честь своего народа. Ведь эта борьба не только не нарушала его личного счастья, а, напротив, восполняла его: она создала ему громадную популярность… на поле битвы, где он, в качестве военачальника, должен был отстаивать народное дело с оружием в руках против более сильного врага, где нужно было быть готовым умереть за свободу отчизны, Иосиф, сообразив всю опасность такого положения, предпочел сделаться предателем. Жертвовать своей жизнью ради высших интересов, даже интересов родины и свободы нации – это было выше его сил и понимания. Он и в теории не признавал такой жертвы. По его понятиям «жизнь составляет высшее благо человека, самое священное и неотъемлемое право всего живущего». И выше, и священнее этого блага он не признавал, по крайней мере для себя, (ничего). Он жил в такое время, когда десятки и сотни тысяч его соплеменников охотно шли на гибель и смотрели на смерть, как на избавление от рабства и чужеземного гнета; сам же он искал в заточении и в кандалах избавление от смерти (предпочитая рабство римлян)… Никакие средства не казались ему предосудительными и непозволительными для спасения и сохранения своей собственной жизни… Он начал с того, что предал свою отчизну в руки врагов, и кончил тем, что и свою собственную честь предал публичному посрамлению. Как в начале, так и в конце карьеры им руководило одно и то же чувство, превратившееся у него в болезненную манию, – это страх пред смертью». Malum inveteratum – «застарелая болезнь». С тех пор в этой среде у евреев, и не только (писатели, музыканты, артисты, журналисты), видим немало козлищ, алчных тварей, которых волнуют лишь личная судьба и их благополучие.

Дом богача в Иерусалиме

Все циники гораздо охотнее думают о собственной мошне, благополучии семьи и клана. Сторонники народа и отечества занимают соответствующие их воззрениям позиции. Никто не был и никогда не будет тут беспристрастным. Поэтому не стоит делать вид, что мы, мол, стоим над схваткой и пишем sine ira et studio (без гнева и пристрастия). И то, и другое присутствует… Скажем, Иосиф Флавий постоянно осуждает «гражданские войны, убийство граждан и междоусобную резню» в Иерусалиме в ходе восстания, говорит о борьбе классов (statis) как о третьем величайшем бедствии, после войны и тирании, поражающем народ. Он рисует сцены, когда евреи яростно накидывались друг на друга, едва получив короткую передышку от нападений римлян. И все это в условиях смертельной схватки с внешним противником, как это не раз бывало и в России, где, образно говоря, брат шел на брата, сын на отца, соотечественник на соотечественника. Любопытно, однако, что Флавий хочет затушевать именно экономическую и социально-политическую сторону конфликта в Иудее. Ведь всем, включая его самого, ясно, речь шла о гражданской войне («мою страну уничтожила гражданская война»), но в ней якобы виноваты не богачи, а «тираны», под которыми он подразумевает зелотов.

Он ненавидел бедняков-зелотов и преклонялся перед римлянами. Естественно, он был готов и к предательству. Но Иоанн, вставший во главе полуголодных толп «черни», взял власть в Иерусалиме в свои руки. Жрецов и богачей зелоты заключили в тюрьмы, отобрав все их неправедные богатства. Они вернулись к традиционной демократии: стали избирать царя при помощи древнего обычая – бросания жребия. Так, жрец-правитель из богатеев был низвергнут. Разрушили систему избрания руководства с помощью взяток и передачи власти по наследству главным образом богачам. Такой демократической методе выборов своих руководящих органов следовали ессеи или иудейско-христианские общины в ранний период их существования. Тогда же в руках у зелотов оказался, видимо, и Храм с его сокровищницей.

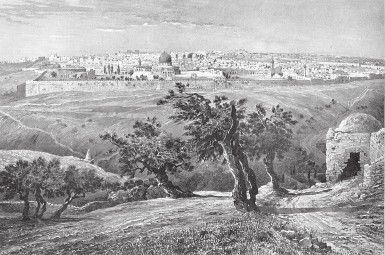

Иерусалим. Вид с Элеонской горы

Восставшие зелоты были вынуждены вести себя таким вот бескомпромиссным образом. Ведь им нечего было терять, кроме своих цепей, как почти нечего терять и русскому народу, что нынче ограблен и унижен. Хотя Флавий лишь единственный раз упомянул о вражде между первосвященниками (властью) и рядовыми священниками и вождями простого народа, нет сомнений в том, что в основе жесточайшего конфликта, затем вылившегося в восстание, лежали сугубо классовые, экономические противоречия. Уже энциклопедист Вольней понял эту неотвратимую логику социальной истории: «Читая историю евреев эпохи судей, мы видим, что ни один первосвященник ни разу не освободил народ от рабства ни каким-либо божественным способом, ни человеческими средствами. Освободиться от кабалы народу удавалось только путем восстаний или мятежей отважных людей, которые, будучи возмущены притеснениями…, призывали народ к оружию и в награду за свою смелость и военные успехи рассматривались как посланники богов. Эти решительные и смелые люди облекали себя сами или были облечены общественным мнением верховной властью под названием суффеты (судьи)…» Так же назывались консулы и в Карфагене, чье население вышло из Финикии, говоря фактически на том же самом языке, или же весьма и весьма схожем с еврейским.

Все очень просто: одни евреи были богачами, другие – бедняками. Как пишет английская исследовательница Т. Раджак, такие конфликты в повествовании Флавия играют важную роль. Греческие авторы вообще считали само собой разумеющимся, что основное деление в городе «происходит между богатыми и бедными». Надо сказать, что и Флавий отдает отчет в степени той социальной ненависти, что испытывали бедные слои населения (ранние сикарии) к евреям-богачам и интеллектуалам (которые, вдобавок ко всему, выражали еще и проримские настроения). Его не изумляет то обстоятельство, что у проримского имущего класса бедняки сожгли дома и отняли имущество. Причина такого отношения к властям ясна как Божий день: «Те, кто был у власти, угнетали народ, а народ стремился уничтожить тех, кто был у власти; первые хотели для себя тиранического самовластия, вторые – насилия и грабежа имущества богатых». Если подобные отношения – это некая вечная данность, то тогда нет причин заблуждаться на сей счет и имущему классу, который узурпировал власть в России.

Иудей с книгой

Однако как бы кто ни относился к Иосифу Флавию, все же нельзя отрицать присущего ему литературного дара. Перу его принадлежат ныне широко известные труды: «Иудейская война», «Иудейские древности», «Автобиография», «Против Аппиана». Они написаны на арамейском, а изданы на греческом языке. Помимо канонических книг Ветхого Завета Флавий в качестве источников, вероятно, использовал труды Николая Дамасского и Страбона, а также записи первосвященников Иудеи (со времени Александра Македонского и до момента разгрома Иерусалимского храма Титом). Благодаря ему до нас дошли весьма ценные и важные документы и сведения. Интересно данное им самим объяснение мотиваций его поведения. Он хочет доказать, что народ не хотел войны против Рима, выступая на стороне умеренных сил, которые предлагали компромисс в борьбе с могущественным противником. Иосиф пытается сокрыть то, что скрыть было в принципе невозможно: тяжелый чужеземный гнет и антиримские настроения в народе. Конечно, следует учесть, что труды писались в Риме под надзором высочайших цензоров (якобы даже сам Тит подписал предназначенный ему экземпляр «Иудейской войны» в знак одобрения, подтвердив: все, изображенное Иосифом Флавием, соответствует истине, а главное отвечает политическим целям Рима). Крайняя тенденциозность Иосифа Флавия в освещении исторических фактов понятна и очевидна. Но нельзя отрицать и определенной ценности его книг, написанных ярко, хорошим языком.