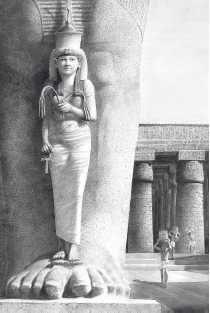

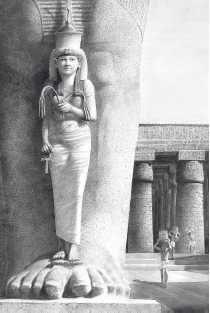

Египтянка, просящая милости у бога

Эти длинные, порой бессвязные речи напоминают обличения Давида пророком Нафаном. Тут описаны бедствия, постигшие Египет после крушения Древнего царства или перед эпохой гиксосов. Произошел грандиозный социальный переворот. Война внутри и извне не прекращается, растет анархия, призрачна безопасность, не действуют никакие заклинания. Всюду печаль и скорбь. Привести все в норму мог бы один бог Ра или его наместник на земле – премудрый царь. Только в его силах «искоренить зло» и навести порядок. Мудрец рисует идеалистическую картину, когда в стране водворятся мир и спокойствие. Все заняты производительным трудом, а не убийствами и грабежами, не забывают о своем долге и обязанностях, все веселы и довольны. Не вполне ясно, как автор представлял эти лучшие времена, ждал ли он их наступления на земле или на небе. Во всяком случае, Брестед назвал сей текст проявлением «социального идеализма, который у евреев мы называем мессианством». Тураев же разделяет точку зрения Гардинера, видя в идеальном царе бога Ра.

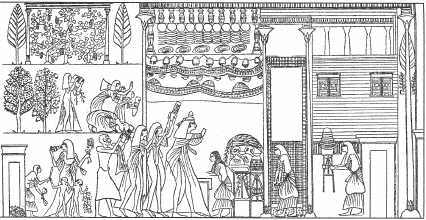

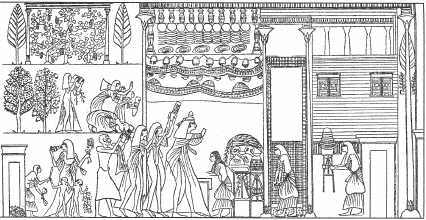

Дом знатного египетского вельможи – с садом и слугами

Но был ли тот благой бог, что готов вступиться за бедняка? Дошли молитвы к египетскому богу Амону эпохи Нового царства (Амону-Ра): «Большие взывают к тебе, Амон, и маленькие ищут тебя». Однако земные законы, словно в насмешку над правдой и справедливостью, нещадно попирались. Маленьким людям оставалось уповать на милость божью. Но тот не спешил прийти на помощь. С воцарением частной собственности в сознании людей образ злого божества персонифицировался в облике богача и крупного феодала-чиновника. Египтяне видели, как боги служат всем этим обманщикам, лжецам и ворам, а потому они, не стесняясь, награждали бога эпитетом «владыка лжи, князь обмана».

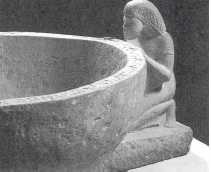

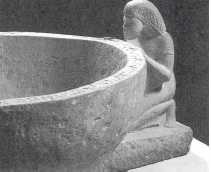

Вельможа Хеви у чаши для возлияния. Берлин. Египетский музей

Усилились скептические настроения и в религии. Не потому ли Гермес Трисмегист, пророчествуя, предсказал приход тяжких времен для богов. Боги не принесли счастья людям: «О, Египет, Египет! Одни только предания останутся о святости твоей, одни слова уцелеют на камнях твоих, свидетелях благочестия твоего… Наступят дни, когда будет казаться, что египтяне тщетно служили богам так усердно и ревностно и в религии, потому что боги уйдут на небо, и люди на земле погибнут. Ты плачешь, Асклепий? Но придут еще горше бедствия: сам Египет, некогда светлая земля, станет примером несчастия, впадет в отступничество. Земля, любимая богами за ее набожность, станет вертепом разврата, мир перестанет внушать им благоговение… Потоки крови осквернят твои божественные воды и зальют берега; число мертвых превысит число живых, а уцелевшие лишь по языку будут считаться египтянами, …превратившись в чужеземцев, подавая пример жестокости».

Смута могла возникнуть и в ходе борьбы за престолонаследие. У фараонов были сыновья, и иногда очень много сыновей. Между ними нередко возникала смертельная вражда (особенно если они от разных матерей). В основе соперничества лежали вопросы власти, материальные интересы. В «Царевиче, не помнящем зла» рассказывается, как молодого царя соперники отстранили от власти. Отец решил наследником сделать сына от наложницы. Пересказывать страдания и беды законного принца не будем. Финал же истории таков. После долгих злоключений на его сторону переходят армия и гвардия. Царевич врывается в покои самозванца и видит того, напуганного до смерти, «бледного от страха и потного, как женщина после сношения». В гневе он хочет заколоть мерзавца, но сдерживает свои эмоции и прекращает резню во дворце. Однако виновник не избежал заслуженного наказания. Предателя бросают в кишащую крокодилами реку. Победитель милостиво говорит внутренней оппозиции: «Вот – первая и последняя казнь среди приближенных моих, ибо не помню зла». И враги якобы восхваляли его. Эта замечательная история более походит на сказку.

Шейх Эль-Балад (царский сын?)

Боги, будучи «крупными землевладельцами», нуждались в многочисленном персонале (жрецы, слуги, охрана). В эпоху Нового царства число храмовых людей не превышало 2 процентов от пятимиллионного населения Египта, но всех их надо было обеспечить богатством или хотя бы достатком. Сюда входили: сами правители (жрецы), их подданные (семдет), рабы из числа военнопленных Египта и т. д. Первые являлись свободными собственниками, приписанными к храму (часть из них – рабовладельцы). Вторую группу составляли храмовые рабы и рабыни. Когда фараоны вернули себе землю после изгнания гиксосов, они стали ее раздаривать жрецам храмов, что было крайне недальновидно и даже опасно, хотя и неизбежно.

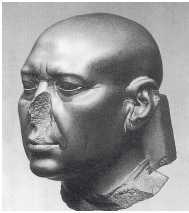

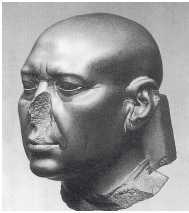

Портрет одного из верховных жрецов Египта. I в. Берлин. Египетский музей

Жрецы – привилегированная часть египетского общества. Охота за жреческими должностями имела в своей основе корыстный интерес. Бдагодаря ей жрец получал в пользование часть храмового достояния и долю храмовых доходов, будь то земельный надел или продовольственные поступления. За эту должность шла борьба. Зачастую стороны не останавливались перед уголовными преступлениями, такими как похищение вещей, разрушение дома врага и соперника и т. д. Шла даже бойкая торговля жреческими должностями. Доходное жреческое место порой давалось и в виде взятки вельможе. Стареющим сановникам жреческие должности предоставлялись в порядке награды и обеспечения старости (как ныне у нас иным отставникам дается сенаторское кресло). Так, одному из храмов передали с ведома правительства большой участок государственной земли (площадью свыше 4 кв. км) с населением и стадами… «Можно себе представить, какую огромную хозяйственную и государственную величину и силу представляли при таких условиях позднеегипетские храмы и их жречество, слившееся в нерасторжимое целое с гражданской знатью».

Маг – хранитель мумий фараонов

Правда, стать жрецом можно было и по воле случая или жребия. Время от времени жрецы выбирали тех, кто должен был унаследовать в будущем их знания и посты. Из отобранных детей готовили врачей, писцов, хранителей архивов, стражников. Наиболее способных отправляли на обучение в школу Амона. Но лишь единицы становились жрецами или жрицами бога, попадая на вершину властной пирамиды.

Ведущие храмы располагали крупными хозяйствами. По некоторым данным, жрецам принадлежало от 2 до 20 процентов населения Египта и от 15 до 33 процентов обрабатываемых земель. Деятельность храмовых хозяйств контролировалась бюрократией фараона. О дарении храмам земель, продуктов, предоставлении им благ говорится в «Палермском камне» (летописи эпохи фараонов V династии). Документ говорит о размере налогов, о том, что главный источник пополнения рабов – войны, которые вели фараоны с целью захвата пленных, сокровищ или скота. Рамсес IV приписал к храму бога Сутеха людей, коих он «взрастил», и рабов, то есть военную добычу, полученную «в качестве добычи меча». Ради благополучия храмов, носивших его имя, Рамсес обложил тогда податями Верхний и Нижний Египет, Финикию, Нубию и т. п. Каждая удачная война обогащала жрецов и казну храма. К примеру, богу Амону принадлежало 433 садов и рощ, а примерно 80 садов и рощ принадлежало другим богам. Этого бога (Амона) обслуживала пятнадцатая часть населения, ему принадлежала одиннадцатая часть земли.