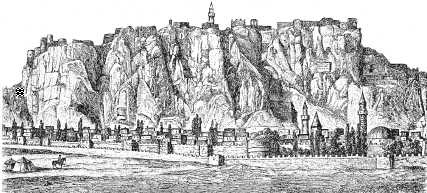

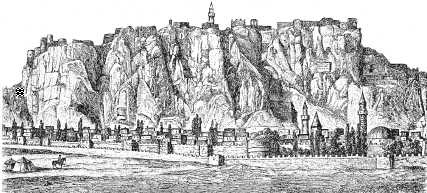

Крепость Ван на скале. Древняя Армения

«Путь ванов». Фреска на стенах храма

Войска Саргона подобно саранче покрыли всю местность. Захватывая города Наири, они часть жителей казнили, часть уводили в рабство. Уничтожались посевы, а запруженные каналы превратились в болота. Сады вырубались, срубленные деревья сжигались, закрома и винные погреба отдавались войску завоевателей на разграбление. Саргон II вспоминал об этом походе: «Имуществом дворца Урзаны и Халди и многим, многим богатством его, которые я похитил в Мусасири, я нагрузил мои многочисленные войска во всем обилии и заставил стащить в Ассирию. Людей области Мусасири я причислил к людям Ассирии, повинность воинскую, строительную наложил на них как на ассирийцев. Услышал Урса (урартский царь Руса I), поник на землю, разодрал свои одежды, опустил руки, сорвал головную повязку, распустил волосы, прижал обе руки к сердцу, повалился на брюхо, его сердце остановилось, его печень горела, в устах его были горестные вопли; во всем Урарту я распространил рыдания, плач на вечные времена я устроил в Наири». Что же касается урартского царя Руса, он после разгрома ассирийцами его войска бросил боевую колесницу и ускакал. Источник писал о правителе армян: «Подобно ночной птице, которая летит перед орлом, сердце его трепетало от страха; подобно человеку, который пролил кровь, покинул он Турушпу, свою царскую резиденцию; подобно животному, которое бежит перед охотником, достиг он склонов своих гор; подобно рожающей женщине, бросился он на постель свою, питье и пищу отстранил он от уст своих, неизлечимую болезнь навел он на себя». Но в какой-то период Урартское государство стало брать верх над грозной Ассирией (VIII в. до н. э). Весом вклад армян в мировую культуру. Известны легенды, предания, поэма «Давид Сасунский», сказки, труд Моисея Хоренского и прочее.

Шумерское войско середины III тыс. до н. э.

В этическом отношении цари и правители старались придерживаться и определенных норм поведения. По крайней мере, в документах постоянно находим упоминания о том, что превыше всего на свете они ценят закон, порядок, истину, милосердие, добродетель и справедливость. Правитель Лагаша Урукагина, живший в XXIV веке до н. э., с гордостью оповещает о том, что вернул правосудие и свободу гражданам, расправился с алчными и жестокими чиновниками, положил конец несправедливостям, защитил сирот и вдов… Основатель III династии Ура Ур-Намму 400 лет спустя также издает законы, где говорит, что избавил народ от самых распространенных злоупотреблений со стороны чиновников, урегулировал систему торговли, позаботился о вдовах, сиротах и бедняках. Еще через 200 лет правитель Исина Липит-Иштар издал свод законов, где говорил, что боги поставили его на царство, «дабы он установил на земле правосудие, устранил всякий повод для жалоб, изгнал силой оружия всех врагов и бунтовщиков и принес жителям Шумера и Аккада благоденствие». В истории видим множество подобного рода деклараций о благих намерениях правителей. Ими, как говорится, довольно искусно «вымощен ад». И тем не менее основная часть жителей Месопотамии все же обладала юридическим правом. Еще Геродот отмечал, что почти у каждого жителя Ассирии и Вавилона была личная печать, которыми они фиксировали свое участие в тех или иных правовых актах. Лишь самые бедные не имели печатей, а выдавливали отпечатки своих ногтей на глине, когда приходилось выступать в суде свидетелями. Писец отмечал в документе: «Вместо печати приложили они свои пальцы». Крамер утверждал (на основании анализа поэмы «Гильгамеш и Агга из Киша»), что в ней говорится о том, что уже около 2800 года до н. э. в Шумере существовало нечто вроде демократического двухпалатного парламента. Так ли это на самом деле, сказать трудно.

Царь перед жертвенником

Но в отношении собственного люда даже цари старались соблюдать справедливость… Под словом «справедливость» понимали, конечно, соблюдение законов. Скажем, когда царь Саргон вознамерился создать новую столицу Дур-Шаррукин, он не стал сгонять людей с насиженных мест силой, но предпочел купить принадлежавшие им земли. Г. Масперо писал: «Саргон… решил основать тут свою резиденцию и скупил сразу у всех жителей их землю. Одни из них в вознаграждение за отобранные у них поля получили полную стоимость их серебром и медью, которая и была вписана в купчую; другие предпочли вместо денег получить в обмен за свои имения землю одинаковой ценности в другой местности. При этом было употреблено все старание на то, чтобы эти сделки были совершены с большою осмотрительностью и справедливостью, так, чтобы они не вызвали ни малейших основательных жалоб: подвергнись хоть один из прежних хозяев-собственников земли несправедливости, его проклятия непременно принесут несчастье новому городу».

Недаром имя Саргон (Шаррумкен) переводится как «царь истинен». В чем-то схож с ним правитель Энметена из города Лагаша (2350 г. до н. э.), что провозгласил эру Великой Справедливости. Некоторые даже увидели в нем предшественника Христа и Мухаммеда. По-своему старался сохранить элементы справедливости и Шульга (2093–2047 гг. до н. э.), царь Ура, царь Шумера и Аккада. Хотя тогдашнее общество приобрело ярко выраженный рабо-владельческий характер, а документы говорят о продаже в рабство бедняков, о росте временного рабства (должников), во введении к законам царя Шульги были такие строки: «Сироту человеку богатому он ни за что не отдавал, вдову человеку, власть имеющему, он ни за что не отдавал, человеку одного сикля человека одной мины он… не отдавал».

Саргон II с жертвенным козленком. Фрагмент

Носивший титул «великого человека» должен был заботиться о народе (чтобы сиротам и вдовам власти и чиновники не могли чинить зла). Согласно обычаю, над дворцом царя в день Справедливости должен был загораться факел, что значило: грядет отмена долгов, возвращение отнятых у бедняков земель, освобождение рабов. Как видим, «демократизм» был присущ некоторым правителям Древней Месопотамии. И не только им. За «гуманное управление» ратует и «Мэнцзы». В «Трактате учителя Мэн Кэ» (ок. 372–289 гг. до н. э.) сказано, что основой страны является народ, а не правитель. Он призывает восстановить будто бы существовавшую в Китае в глубокой древности систему «колодезных полей». Каждая семья земледельцев тогда якобы получала одинаковый надел земли и с семью другими дворами обрабатывала равный по площади девятый общественный участок. В трактате «Мэнцзы» присутствует и та мысль, что каждые 500 лет обязательно появляется истинный правитель, устанавливая надлежащий порядок в стране и оставляя его потомкам в качестве высокого образца.