На протяжении этого периода оружие становилось разнообразнее, стали больше ценить конницу и легковооруженные войска. В 415 г. Никий доставил на Сицилию всего тридцать коней, но скоро увидел, что надо защищать фуражиров, так что пришлось увеличивать конницу. Но прежние препятствия для применения конницы оставались в силе. В летние месяцы, когда велись военные действия, не хватало кормов и воды и греки не знали подков и стремян – подковы придумали кельты в IV в. до н. э., а стремена появились в Индии в I в. до н. э. Греческие кони были недостаточно сильными, чтобы нести доспехи, поэтому были уязвимы для ударов копьями, особенно в момент, когда конница разворачивалась после атаки. Но достоинства применения конницы на такой пересеченной местности, как в Греции, становились все более очевидными.

Подобным же образом стали признавать, что легковооруженные войска значительно лучше годятся для греческой территории, чем гоплиты, а в прошлом их презирали как варваров. Афиняне усвоили горький урок в 426 г., когда 120 гоплитов под началом Демосфена были истреблены этолийскими копьеметателями, решившими не идти врукопашную. Демосфен не замедлил создать в 425 г. отряд легковооруженных воинов и, к удивлению греков, задействовал его, пленив спартанцев на Сфактерии. Легковооруженные пешие воины обходились дешево, и созданию таких формирований способствовало развитие системы наемников. Многие греки, воевавшие в Пелопоннесской войне, когда та кончилась в 404 г., не знали никакого другого ремесла, так что они становились профессиональными солдатами. В 401 г. до н. э. персидский правитель Кир Младший нанял в свою армию 10 тысяч греков. Ксенофонт, описывая в «Анабазисе» пятимесячное отступление войск Кира к Черному морю, рассказывает, сколь многому они научились в отношении военных действий с применением легкого оружия, особенно луков, у горных племен, с которыми воевали, прокладывая себе путь. Между 399-м и 375 гг. наемниками за границей служили 25 тысяч греков, многие из которых, такие, как родосские пращники и критские лучники, вернулись, владея новыми приемами. В Афинах вскоре после 400 г. Ификрат создал по образцу фракийцев отряд пелтастов, наемных копьеметателей. Они были одеты в кожаные жилеты, имели при себе меч и щит и были обучены маневренной тактике. Во всех боях, кроме крупных заранее подготовленных сражений, они показали себя самыми эффективными пешими подразделениями, например, в 390 г. близ Коринфа уничтожили 600 спартанских гоплитов.

С созданием этих новых родов войск начала меняться и тактика. Последним крупным спартанским военачальником гоплитов старой традиции был победитель сражения при Амфиполе в 422 г. до н. э. Брасид. В 424 г. фиванский военачальник Пагонд, усилив правый фланг своей фаланги и применив конницу в качестве мобильного резерва, разгромил у Делоса афинскую армию. Наконец-то в Греции появилась передовая военная мысль. Ксенофонт отмечал, что «умное военное руководство состоит в том, чтобы атаковать там, где противник всего слабее». Армия Дионисия I Сиракузского состояла из объединенных частей гоплитов, легкой пехоты и конницы – большой шаг вперед. Действия фаланги были революционизированы фиванским военачальником Эпаминондом в битве при Левктрах 371 г. Его тактика была простой, хотя требовала мастерства. Он считал за правило сосредоточить силы в главной точке боя, вместо того чтобы, как бывало в прошлом, расположить их так, что он повсюду оказывался слабым и нигде сильным. Стоя перед спартанской армией, он знал, что противник сконцентрирует силы на правом фланге, стремясь опрокинуть его левый фланг. Поэтому Эпаминонд выставил против спартанской фаланги косой строй. Он оттянул назад правый фланг и разместил ударную силу на левом, колонной глубиной в пятьдесят шеренг под прикрытием конницы. На удар спартанцев он ответил контрударом, одержал верх на левом фланге, сохранив достаточный резерв в центре и на правом фланге. Левктры, как и Рокруа в 1643 г. н. э., положили конец легенде о непобедимости. Действия Эпаминонда на следующий год после этой победы также свидетельствовали о его стратегической прозорливости. Из Фив он двинулся в Лаконию, освободил Мессению (основу экономической мощи Спарты) и объединил Аркадию – тем самым уравновесив то, что осталось от мощи Спарты на юге.

В 359 г. до н. э., вскоре после смерти Эпаминонда, царем Македонии стал Филипп П. Честолюбивый, склонный к авантюрам, но в то же время блестящий проницательный организатор, он считал, что города-государства Греции, не перестававшие жестоко враждовать на протяжении семидесяти лет, не объединятся, чтобы изгнать обладавшего сильной армией незваного гостя. «Силе предшествует обман, но конец вершит сила» – таков был метод Филиппа. В 338 г. до н. э. он одержал верх в сражении с Фивами и Афинами у Херонеи, что в конечном счете принесло ему господство над Грецией. После этой победы Филипп предложил грекам объединиться под его главенством и напасть на Персидскую империю. Но из-за его убийства в 336 г. дальше слов дело не пошло, и его план перешел в руки наследника – Александра. Армия Филиппа и его военные замыслы послужили основой будущих побед Александра.

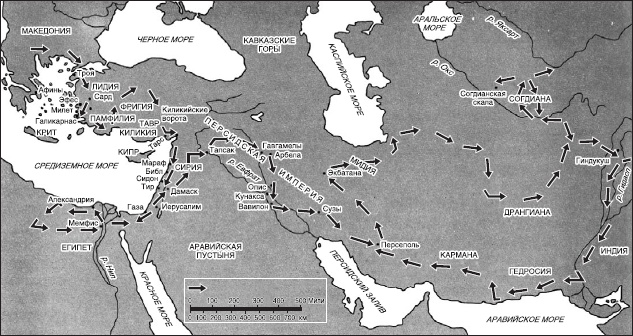

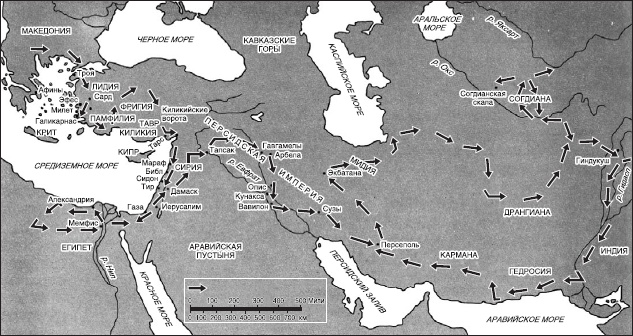

Пути завоеваний Александра Македонского

Основными чертами военного искусства македонцев был упор на географические факторы, мобильность и взаимодействие родов войск. Предшествовавшие сражению при Херонее операции являют собой образец маневренности. Дальние форсированные марши совершались очень редко. Путь Филиппу в Беотию был перекрыт и по западному, и по восточному маршрутам. Для того чтобы скрыть свои намерения, он расположился в Элатее, заставив оборонявших западный проход ослабить бдительность. Затем, совершив ночной бросок к Амфиссе, нанес сокрушительное поражение 10 тысячам наемников и тем самым уничтожил крайний левый фланг растянутой оборонительной линии. Теперь он мог навязывать фиванцами и афинянам сражение. Но он не двинулся прямо на восток навстречу главным силам противника. Этот путь был прямее, но по рельефу удобнее для обороняющейся стороны. Вместо этого он повернул армию обратно к Элатее, а затем быстро спустился через перевал Парапотамию и напал на противника у Херонеи.

Его руководство боем впервые продемонстрировало, что одна из греческих армий освоила успешное взаимодействие родов войск на поле боя. Противник выстроил сплошную линию, фланги которой защищали возвышенность и река. Филипп проделал в этой линии брешь путем трудного маневра – отступления с боем на правом фланге своей хорошо обученной фаланги. Левый фланг противника выдвинулся вперед, тогда как правый цеплялся за естественную защиту. Как только образовалась брешь, Филипп предпринял решающий удар, двинув слева конницу под командой 18-летнего сына Александра. В тот же момент пошла в стремительную атаку всей своей мощью фаланга.

Македонская армия, которой после смерти отца командовал Александр, была, как никогда раньше в Греции, превосходно организована, вооружена и обучена. Филипп объединил прежних македонских рекрутов и собственные царские вассальные войска в единую силу, включавшую все рода войск, в которой «территориальная армия» служила тактической опорой решающих действий «царской армии». Последняя состояла из двух элитных частей – кавалерии сподвижников и гипаспистов. Македонские конники всегда были на высоте, и теперь их роль в бою состояла в нанесении решающего удара на флангах или в бреши в тот момент, когда противника останавливала фаланга. Кавалерия состояла из восьми эскадронов во главе с командиром, каждый насчитывал по двести – триста конников. Они носили кирасы и были вооружены коротким копьем. Гипасписты были пешими воинами, вероятно вооруженными как гоплиты, но считавшимися профессиональной элитой. Их главное назначение состояло в том, чтобы в ходе боя обеспечивать тактическую связь между конницей и остальной фалангой. Но иногда они также двигались вслед за конницей, участвовали в ночных бросках и в штурме укреплений. Они подразделялись на три батальона по тысяче человек каждый. Царскую гвардию составляли батальон гипаспистов и эскадрон кавалеристов. Сам Александр обычно становился во главе кавалеристов, но время от времени возглавлял гипаспистов и фалангу, а однажды даже лучников.