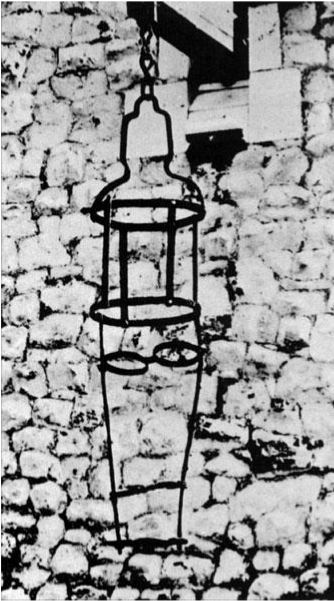

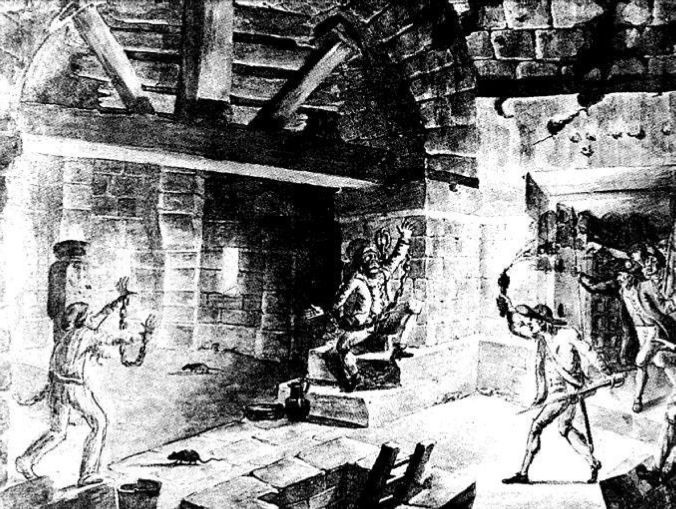

Разновидность пытки, особенно популярная в Испании и Италии. Гравюра. Частн. кол.

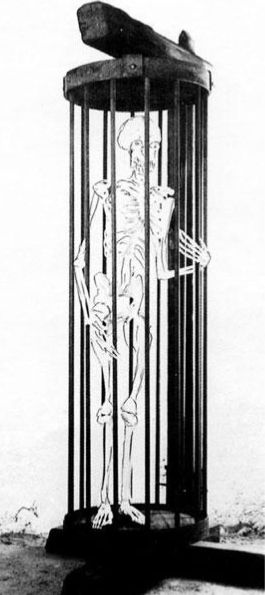

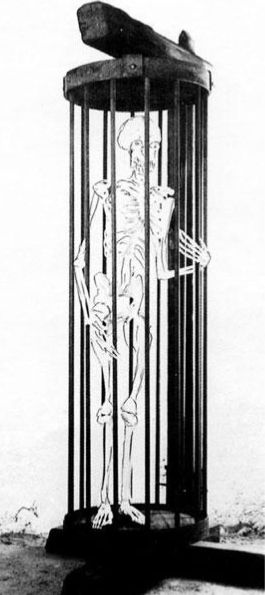

Филлипа де Коммина несколько месяцев наказывали содержанием в клетке в правление Карла VII, а Людовик XII сгноил таким образом Людовика Сфорцу и Лемора.

В клетке осужденный обычно не мог разогнуться в полный рост. Через несколько лет, проведенных в такой позе, человек становился уродом.

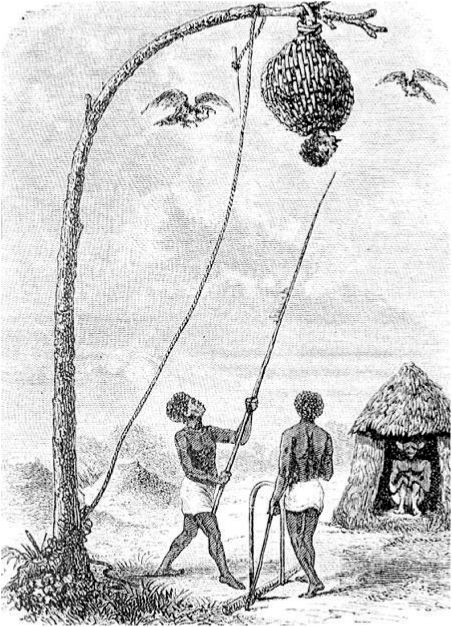

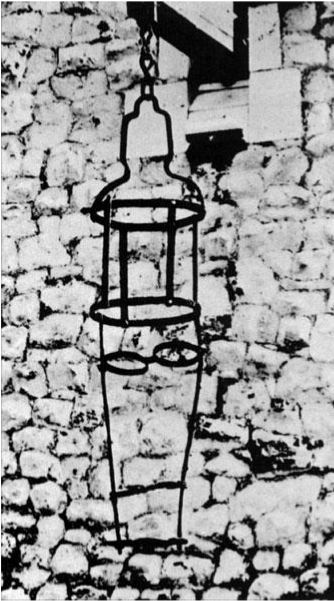

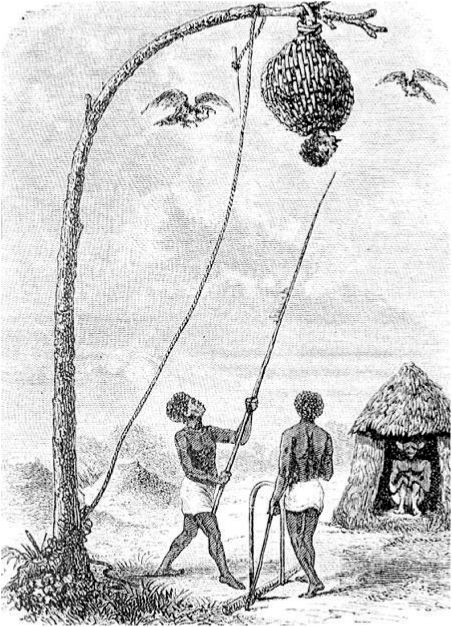

Последние упоминания о клетках во Франции датируются XVII веком, но в Китае и в некоторых африканских странах эту пытку применяли вплоть до начала XX века. Так, в Дагомее

[4] осужденного в клетке подвешивали на дерево головой или ногами вниз и оставляли умирать от жажды и голода.

Так казнили в основном лиц духовного звания, чтобы избежать кровопролития. Частн. кол.

В 1939–1945 годах легендарная жестокость бирманцев в полной мере проявилась во время японской оккупации. Союзники японских захватчиков для наказания западных пленников прибегали к усовершенствованному варианту заключения в клетку: приговоренных к смерти, зачастую за ничтожный проступок, сажали в стоящую на солнце металлическую бочку и оставляли умирать от голода. Через две недели бочку открывали: вздувшееся тело умершего источало зловоние, его кожа чаще всего прилипала к стенкам бочки.

Заключение в клетку в Дагомее в 1880 году. Гравюра. Частн. кол.

Клетки Александра

По свидетельству Коммина, эти клетки прозвали «девками», потому что заключенным в них приходилось спать, прижавшись друг к другу, «как с гулящими девками». Они стали особенно популярны при Людовике XI, хотя были известны еще в античные времена. Например, известно, что Александр Македонский любил сажать своих пленников в клетки.

В деревянной клетке уморили философа и историка Каллисфена. Он был внучатым племянником Аристотеля и стараниями дяди учился вместе с Александром. Каллисфен последовал за юным завоевателем в Азию и написал увлекательную историю похода Александра, но вскоре надоел ему своими поучениями и нежеланием признать его сыном Зевса. Александр обвинил Каллисфена в причастности к заговору Гермолая и в 328 году до Р.Х. в Бактрии приговорил к заключению в клетке без воды и пищи до наступления смерти.

Замуровывание

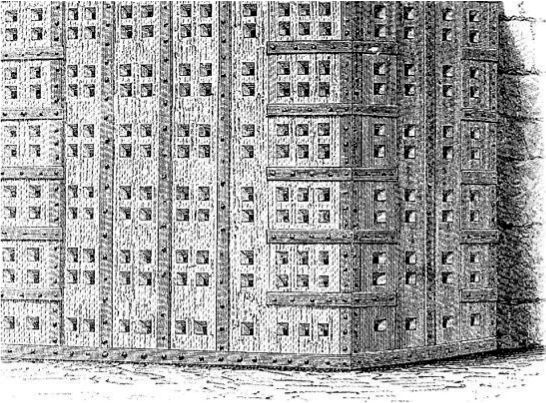

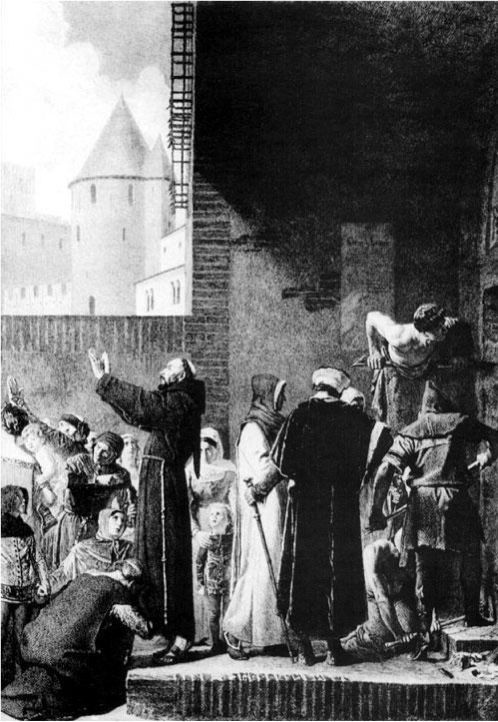

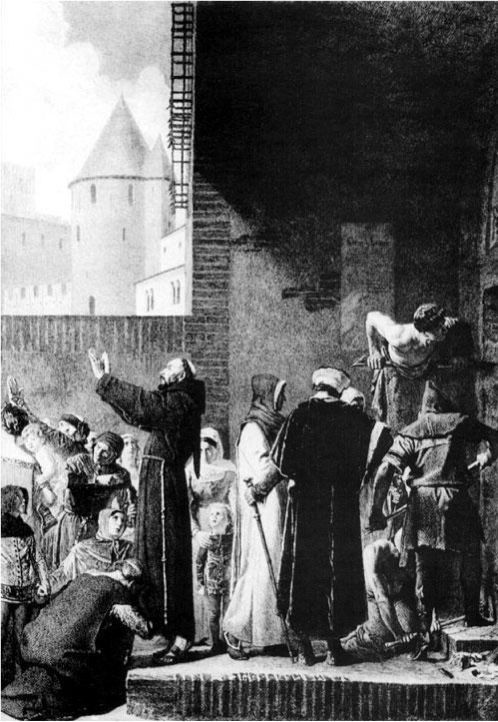

Замурованные из Каркассона. Гравюра с картины Жана-Поля Лорана. XIX в. Частн. кол.

К заточению навечно, или замуровыванию, в Европе XIV века приговаривали суды инквизиции. Эта казнь, входившая в число высших мер наказания, заключалась в том, что приговоренного помещали в каменный мешок, наглухо заделывая выходы. Замурованные медленно умирали от голода, жажды и недостатка воздуха.

Замуровывание существовало в Древней Греции. Софокл вскользь упоминает о нем в «Антигоне». Нарушив запрет царя Фив Креона, Антигона предала земле тело Полиника. Тиран вынес приговор: Антигона должна была умереть от голода и жажды в пещере, откуда не могла выйти.

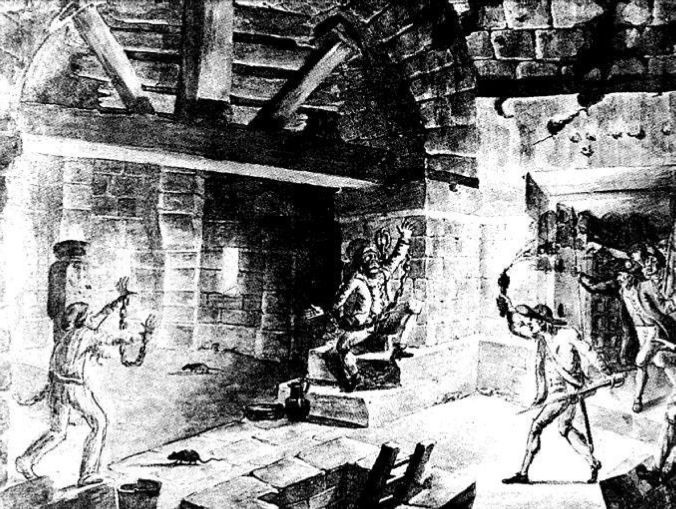

Приговор к забвению. Гравюра. Частн. кол.

Та же участь ждала нарушивших обет весталок — жриц богини домашнего очага Весты, которые отбирались из числа юных девственных римлянок. На деле их чаще всего закапывали заживо, как предписывал религиозный кодекс.

В Японии в XIV и XV веках приговоренных замуровывали в опоры строившихся мостов, чтобы их дух придавал сооружению большую прочность.

Во Франции альбигойская инквизиция неоднократно приговаривала к замуровыванию еретиков из Альби, Тулузы и Каркассона. Один из эпизодов истории каркассонской инквизиции начала XIV века вдохновил Ж.-П. Лорана на создание полотна «Освобождение замурованных»: рабочие в присутствии членов муниципалитета разбирают каменную стену, преграждающую вход в тюрьму.

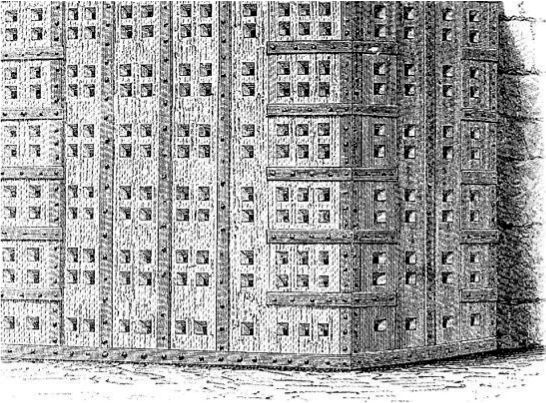

Замуровывание было приговором к забвению. И грозило оно не только еретикам. Веками ни закон, ни обычаи не устанавливали каких-либо четких правил содержания осужденных в тюрьмах. Таким образом, заточение зачастую означало негласный смертный приговор. В середине XIV века в одном только Париже насчитывалось от двадцати пяти до тридцати «специальных тюрем», не считая «каменных мешков» многочисленных религиозных сообществ. В камере на улице Таннери размером три с половиной на два метра десять сантиметров содержали до двадцати узников. Каждую неделю оттуда выносили несколько трупов.

В тюрьмах Большого и Малого дворцов, в Бастилии, Консьержери и Фор-Л’Эвек имелись подземные карцеры, практически лишенные доступа воздуха и света, где человека ждала неминуемая смерть.

В «нижних уставах» Малого дворца человек умирал от удушья в течение одного-двух дней.

Некоторые камеры в застенках аббатства Сен-Жермен-де-Пре находились под землей на глубине больше десяти метров. Своды были настолько низкие, что человек не мог выпрямиться во весь рост. От застоявшейся воды загнивала солома. Оказаться в подобной камере значило попасть в «рабство», «птичью клетку», «колодец», «флягу», «каменный мешок», «гроб» — все эти недвусмысленные названия и сегодня внушают ужас.