Навуходоносор, создавший эти сады, руководствовался благородной причудой деспота, ибо у деспотов тоже бывают причуды благородные – для кого-то, но никогда для всех. Навуходоносор любил свою молодую жену – индийскую принцессу, тосковавшую, как и Александр, в пыльном и лишенном зелени Вавилоне по свежему воздуху и шелесту деревьев. Царь вавилонский не перенес столицу к зеленым холмам Мидии, а сделал то, что недоступно прочим смертным. Он перенес сюда, в центр жаркой долины, иллюзию тех холмов.

На строительство садов, приюта для царицы, были брошены все силы древнего царства, весь опыт его строителей и математиков. Вавилон доказал всему свету, что может создать первый в мире монумент в честь любви. И имя царицы сказочным образом смешалось в памяти потомков с именем иной, ассирийской правительницы, а сады стали известны как сады Семирамиды – может, это была ревность человеческой памяти, для которой великое деяние должно быть связано с великим именем. Царица Тамара никогда не жила в замке, названном ее именем, и никогда, будучи женщиной благочестивой, любящей своего второго мужа и детей, не помышляла о том, чтобы скидывать со скал незадачливых любовников. Но трагедия должна быть освящена великим именем: иначе ей недостает драматизма.

Сады, созданные строителями Вавилона, были четырехъярусными. Своды ярусов опирались на колонны высотой двадцать пять метров. Платформы ярусов, сложенные из плоских каменных плит, были устланы слоем камыша, залитого асфальтом и покрытого листами свинца, чтобы вода не просочилась в нижний ярус. Поверх этого был насыпан слой земли, достаточный для того, чтобы здесь могли расти большие деревья. Ярусы, поднимаясь уступами, соединялись широкими пологими лестницами, выложенными цветной плиткой.

Еще шло строительство, еще дымили кирпичные заводы, где обжигались широкие плоские кирпичи, еще брели с низовьев Евфрата бесконечные караваны повозок с плодородным речным илом, а с севера уже прибыли семена редких трав и кустов, саженцы деревьев. Зимой, когда стало прохладнее, на тяжелых повозках, запряженных быками, начали прибывать в город большие деревья, тщательно завернутые во влажную рогожу.

Навуходоносор доказал свою любовь. Над стометровыми стенами Вавилона, настолько широкими, что на них могли разъехаться две колесницы, поднималась зеленая шапка деревьев сада. С верхнего яруса, нежась в тенистой прохладе, слушая журчание водяных струй – день и ночь рабы качали воду из Евфрата, – на много километров вокруг царица видела лишь скучную, плоскую землю своей державы. Была ли она счастлива в этих садах?

Александр не был счастлив. Он отчаянно боролся с болезнью. Он должен был вести свою армию дальше. И умер.

Но, может, перед смертью, когда под сенью деревьев мимо его ложа проходили старые товарищи, ему казалось, что он наконец вернулся в свою Македонию.

Со смертью Александра мгновенно рассыпалась его империя, растащенная на куски спесивыми полководцами. И Вавилону не пришлось вновь стать столицей мира. Он захирел, жизнь постепенно ушла из него. Наводнение разрушило дворец Навуходоносора, кирпичи спешно построенных садов оказались недостаточно обожженными, рухнули высокие колонны, обвалились платформы и лестницы. Правда, деревья и экзотические цветы погибли куда раньше: некому было день и ночь качать воду из Евфрата.

Сегодня гиды в Вавилоне показывают на один из глиняных бурых холмов, напичканный, как и все холмы Вавилона, обломками кирпичей и осколками изразцов, как на остатки садов Семирамиды.

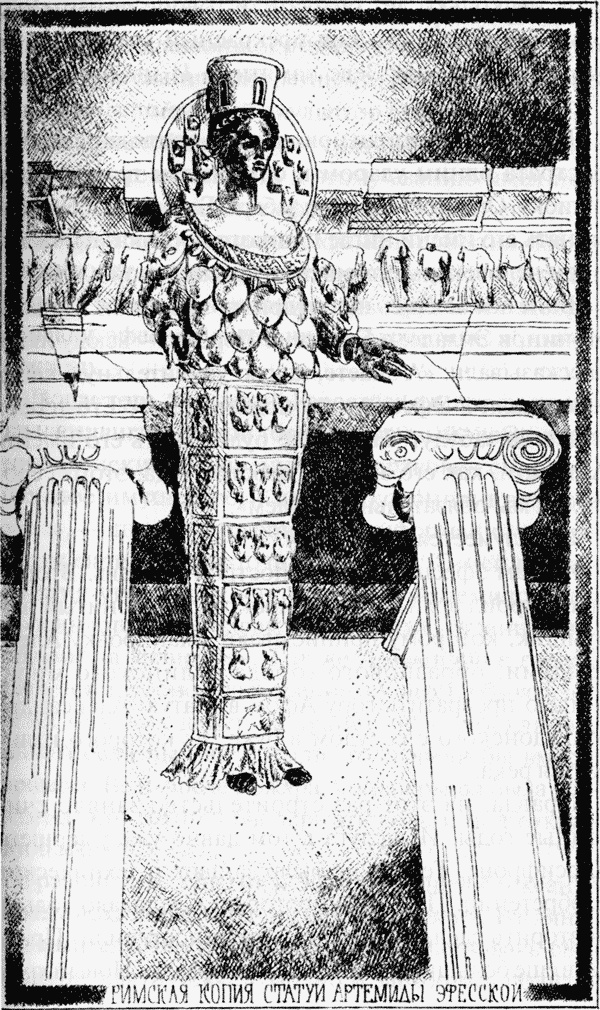

Чудо третье. Храм Артемиды Эфесской

С храмом Артемиды Эфесской давно возникла путаница, и поэтому не совсем ясно, о котором из этих храмов писать: о последнем или предпоследнем? Издавна авторы, пишущие об этом чуде света, неточно представляют себе, что же сжег Герострат и что построил Херсифрон. Поэтому, очевидно, придется вкратце рассказать о двух храмах, двух зодчих и одном преступнике. Эта история драматична, трудно решить, что же здесь торжествует – зло или добро.

Эфес был одним из крупнейших греческих городов в Ионии, пожалуй самой развитой и богатой области греческого мира, обогащенного здесь культурой Востока. Именно из малоазийских городов выходили смелые мореплаватели и колонисты, державшие путь в Черное море и к африканским берегам. Богатые полисы Ионии много строили. В античном мире каждый знал о храме Геры на Самосе, храме Аполлона в Дидимах, близ Милета, о храме Артемиды в Эфесе…

Последний храм строился многократно. Но ранние деревянные здания приходили в ветхость, сгорали или гибли от нередких здесь землетрясений, и' потому в середине VI века до нашей эры решено было построить, не жалея средств и времени, великолепное жилище для богини-покровительницы, тем более что удалось заручиться обещанием соседних городов и государств участвовать в столь солидном предприятии. Плиний в своем описании храма, сделанном, правда, через несколько столетий после его постройки, говорит, в частности: «…его окружают сто двадцать семь колонн, подаренных таким же количеством царей». Вряд ли нашлось столько благожелательно настроенных к Эфесу царей в округе, но очевидно, что строительство стало до какой-то степени общим делом соседей Эфеса. По крайней мере богатейший из деспотов – Крез, царь Лидии, внес щедрую лепту.

В архитекторах, художниках и скульпторах недостатка не было. Лучшим был признан проект знаменитого Херсифрона. Тот предложил строить храм из мрамора, причем по редкому тогда принципу ионического диптера, то есть окружить его двумя рядами мраморных колонн.

Печальный опыт прежнего строительства в Эфесе заставил архитектора задуматься над тем, как обеспечить храму долгую жизнь. Решение было смелым и нестандартным: ставить храм на болоте у реки. Херсифрон рассудил, что мягкая болотистая почва послужит амортизатором при будущих землетрясениях. А чтобы под своей тяжестью мраморный колосс не погрузился в землю, был вырыт глубокий котлован, который заполнили смесью древесного угля и шерсти – подушкой толщиной в несколько метров. Эта подушка и в самом деле оправдала надежды архитектора и обеспечила долговечность храму. Правда, не этому, а другому…

Очевидно, строительство храма было сплошной инженерной головоломкой, о чем есть сведения в античных источниках. Не говоря уже о расчетах, которые приходилось вести для того, чтобы быть уверенным в столь неортодоксальном фундаменте, приходилось решать, например, проблему доставки по болоту многотонных колонн. Какие повозки ни конструировали строители, под тяжестью груза они неумолимо увязали. Херсифрон нашел гениально простое решение. В торцы стволов колонн вбили металлические стержни, а на них надели деревянные втулки, от которых шли к быкам оглобли. Колонны превратились в валики, колеса, послушно покатившиеся за упряжками из десятков пар быков.

Когда же сам великий Херсифрон оказывался бессильным, на помощь ему приходила Артемида: она была заинтересованным лицом. Несмотря на все усилия, Херсифрон не смог уложить на место каменную балку порога. Нервы архитектора после нескольких лет труда, борьбы с недобросовестными подрядчиками, отцами города, толпами туристов и завистливыми коллегами были на пределе. Он решил, что эта балка – последняя капля, и начал готовиться к самоубийству. Артемиде пришлось принять срочные меры: утром к запершемуся в «прорабской» архитектору прибежали горожане с криками, что за ночь балка самостоятельно опустилась в нужные пазы. Херсифрон не дожил до завершения храма. После его преждевременной смерти функции главного архитектора перешли к его сыну Метагену, а когда и тот скончался, храм достраивали Пеонит и Деметрий. Храм был закончен примерно в 450 году до нашей эры.