Онлайн книга «Египетская мифология»

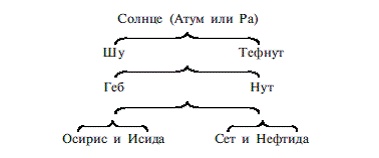

Несмотря на несовершенство этой системы, ее рассматривали как громадный шаг вперед. Поэтому параллельно с этой великой эннеадой была образована малая эннеада, в которой нашли место другие боги цикла Осириса и Тот, вместе с различными меньшими божествами. Иногда двойные эннеады из восемнадцати богов развивались в утроенную единицу из двадцати семи. Эннеада Гелиополя и ее копия стали известны и упоминались повсюду, но жрецы не могли строго следовать ей, если она не включала местное божество или если она не способна была дать этому божеству свое собственное высокое положение. Соответственно разрослись местные подражания. Например, в Мемфисе эннеада начиналась с Пта, как самого древнего и главного бога. Повсюду жрецы стремились приписать девять последователей к своему главному божеству или сделать его главой восьми других богов. Так термин «эннеада», наконец, утратил свое числовое значение и стал синонимом круга объединенных богов. Бессистемный характер египетского мышления ясно проявил себя в этих попытках достичь какой-то методической договоренности [672].

Что же касается калейдоскопического характера мифологии, у египтян никогда не возникало рационалистического стремления изменить ее. Мы, дети сверхрационалистического века, слишком легко забываем, что большинство мифологий когда-то имели тот же невнятный характер и что для древнего мышления это казалось не недостатком, но красотой. Подобным образом египтяне, гордясь богатством фантастических вариантов, которое выделяло их мифологию среди мифологий соседних стран, не стремились исправить эту мистическую неразбериху, которую мы находим такой запутанной. Даже в систематизированном отчете Плутарха о мифе об Осирисе мы видим, как редко ощущалась необходимость гармонизации противоречивых вариантов.

Следующим способом адаптации бессвязных культов предков к мышлению более развитого века всегда было сравнение и идентификация похожих богов. Ассимиляция божеств, должно быть, развивалась задолго до того периода, когда возникли космические идеи, которые присваивали старым именам. Невозможно не сравнивать и не идентифицировать божества, изображавшиеся в виде одного и того же животного или с похожими символами или одеждой. Так, львицы Сехмет, Тефнут и Пехет, например, в ранний период воспринимались как проявления одной и той же личности, и вскоре к ним присоединилась кошка Убастет. Затем идентичные функции привели к идентификации. Когда почти все женские божества сделались персонификацией неба (гл. 8, коммент. 2), естественно, возник вопрос, не являются ли они просто различными формами или именами одной великой богини. В мужском пантеоне идентификация проходила не столь легко, так как в нем больше проявлялась индивидуальность; тем не менее и этот пантеон можно было свести к очень ограниченному числу типов. Когда соляризация, которую мы только что описали, стала характеристикой почти каждого из этих типов, их всех объединили в одного бога вселенной. Первые смелые шаги в этом направлении встречаются уже в «Текстах пирамид», где объявлено, что несколько божеств, не очень схожих по характеру, различаются только по имени [673]. Это противоречие теории, что наиболее важно в божестве имя, урегулировала доктрина, что все имена и персонификации не одинаковы: некоторые более велики, а одно самое великое, самое правильное, первоначальное и наилучшее. Это позволяло полностью сохранить местные имена и культы. Жрецы каждого местного божества или почитатели особого покровителя могли заявить, что их божество самое старинное и лучшее из всех «имен» или изображений этого бога, которого царь официально признал главой или отцом пантеона. Однако бок о бок с таким религиозным отпочкованием беспрепятственно продолжался процесс ассимиляции и идентификации, пока, после 1600 г. до н. э., он не завершился самым радикальным синкретизмом, в пантеистическом приближении к монотеизму, который будет описан ниже.

Не нужно забывать при этом, что подобные размышления возникали только у немногочисленных наиболее образованных жрецов, которые с громадным успехом управляли всей традиционной теологией. Простые люди произносили свои молитвы и складывали свои приношения у местного храма, не размышляя о природе божества, которому они поклонялись. Поклонение божеству продолжалось с незапамятных времен, и этого было достаточно, чтобы следовать проторенной дорогой, оставив интерпретацию древних традиций теологам. Однако в противовес мнению, которого часто придерживаются современные авторы, доктрины этих образованных жрецов не были таинством, недоступным светским лицам. Не было в этих доктринах никакой тайны. В основном их писали на стенах храма, где их могли прочитать все, кто умел читать. Их повторяли в местах еще более доступных. Поскольку массы были консервативны, а трудные тексты могли прочитать немногие, этого было достаточно, чтобы предотвратить распространение идей, порой опасных для традиционализма. Лишь некоторые погребальные тексты полумагического характера претендовали на звание «книги великой тайны», как, например, одна из более поздних глав Книги мертвых [674]: «Не позволено человеческому глазу видеть это; запрещено знать это; спрячь это». Однако, в крайнем случае, любой мог купить эту таинственную литературу для своего покойника.

Больше того, эти воззрения ученых жрецов обычно приобретали странные очертания. Только в редких примерах они философского содержания, по большей же части свидетельствуют, что жрецы точно так же были скованы традиционализмом, как и весь народ. Лучшей иллюстрацией является странный комментарий, содержащийся в семнадцатой главе Книги мертвых, который, похоже, считали шедевром теологической мысли. Иногда он кажется достаточно разумным, когда умерший говорит [675]: «Я великий бог, который стал самим собой», на что комментарий замечает: «Что это означает? Это вода» (в соответствии с другими рукописями, «первозданный водный хаос, отец богов»); еще одна интерпретация: «это бог-солнце». Мы можем, по крайней мере, следить за развитием мысли, когда слова «Я знаю вчера и завтра» истолковывают превратно: «Что это? Вчера есть Осирис, а завтра есть Ра», отделяя, таким образом, умершего бога-солнца от того, кто рождается каждый день. Затем, однако, мы находим текст, проясняющий: «Я Мин в его проявлении, мои два пера даны мне на голову». Эти простые слова комментаторы постарались истолковать более глубоко: «Мин есть Гор, который мстил за своего отца; его появления являются его рождением; его два пера на голове являются Исидой и Нефтидой, которые пришли и расположились на его голове, когда они были двумя птицами, в тот момент, когда его голова болела. Еще одна интерпретация: две змеи урея – это они перед его отцом. Еще одна интерпретация: его два глаза были перьями на его голове». Мы начинаем понимать, насколько трудно было для таких умов подняться над очень поверхностным символизмом, и нас не удивляет, что мудрость подобного рода вошла в оборот на несколько тысяч лет. Тем не менее здесь мы также видим постоянную тенденцию к синкретическому сравнению и идентификации божеств. Так мы читаем вновь в похожем [676]: «Душа Шу есть Хнум, душа бесконечного пространства (Геб) есть Шу (?), душа (первозданного) мрака есть ночь, душа Нуна есть Ра, что от Осириса есть Мендес, души Себе-ков крокодилы, душа каждого бога есть в змеях, которые от Апопа есть в (земле) Бека [677], что от Ра есть над всей землей». Здесь вновь мы отмечаем стремление, получившее распространение в Новом царстве, идентифицировать первозданный хаос (Нуна) с солнцем (Ра) и таким образом объяснить последнее, как «само себя породившее» и как сущность всего мира, в противоположность более ранним учениям. Мы точно так же наблюдаем, что «душа» или «сила» приблизительно тождественны смыслу «изображение» или «прообраз».