В период правления Фридриха II в Пруссии (по примеру Британии. Франции и Швеции) были организованы первые фабрики, производящие важнейший химический компонент пороха — селитру. До этого ее приходилось импортировать из тропиков, в частности из Индии, которую тогда контролировала не только союзная Англия, но и враждебная Франция.

Все же прусская артиллерия уступала по количеству армиям своих противников. Особенно в этом отношении выделялась Россия, войска которой (например, при Цорндорфе) имели 6 орудий на тысячу солдат — вдвое больше, чем у пруссаков. В последующих кампаниях это соотношение несколько изменилось, но все равно осталось в пользу русских (6 орудий против 3–4 у пруссаков и австрийцев). Ценой огромных усилий Фридриху к 1759 году удалось довести число своих пушек до пяти на каждую тысячу солдат, но по этому показателю пруссаки все равно уступали русским. Правда, следует отметить, что такие артиллерийские парки, выгодные в сражении (все прусские мемуаристы отмечают страшную мощь русского артогня), становились обузой на марше: перегруженная многочисленной артиллерией, армия Елизаветы ни разу не смогла совершить действительно быстрого перехода и, в частности, ни разу не сумела инициативно вынудить пруссаков дать им бой — Фридрих всегда передвигался быстрее и всегда нападал сам, когда ему это было необходимо. Когда же он считал положение для себя невыгодным, то всегда без труда уходил.

* * *

В начале Семилетней войны, как я уже говорил выше, австрийцы впервые приняли систему, основанную на комбинации легких и маневренных 3-, 6- и 12-фунтовых полевых орудий, а также отличных образцов легких гаубиц. Она оказалась настолько удачной, что ее вскоре скопировали и другие страны Европы. Австрийцы первыми додумались и до способа увеличения мобильности артиллерийских частей. Дело в том, что до середины XVIII века вся прислуга пешей артиллерии на марше передвигалась пешком, рядом с пушкой на конной тяге. Австрийцы ввели зарядный ящик особого типа, назвав его «Wurst Wagen» («колбасная телега»). Зарядный ящик имел плоскую крышку, обшитую кожей в форме колбасы. Крышка использовалась в качестве сиденья для расчета орудия: вдоль ящика шли подставки для ног, спереди и сзади имелись деревянные упоры. Артиллеристы сидели боком по ходу движения: передний и задний солдаты держались за упоры, а находившиеся в середине — друг за друга. Это усовершенствование существенно ускорило темп переброски орудий на марше и дало австрийцам повод назвать свою артиллерию «ездящей» (Fahrcnde), хотя конной артиллерии в армии Габсбургов не было ни тогда, ни в XIX веке.

1 — конный артиллерист (1757 год). Мундир синий с синим воротом, красными фалдами. По обшлагам и вокруг нарукавных пуговиц идет угольная красная выпушка. Пуговицы белые. Жилет и бриджи желтые. Галстук красный. Шляпа черпая с черной кокардой и белым галуном по краю. Султан белый, кисти красные. Перевязь с пробойниками для запальной камеры белая. Сума с принадлежностью коричневая. Поясной ремень белый. Шпага в коричневых ножнах, эфес и отделка ножен латунные. Темляк коричневый с белыми гайками и кистью. Сапоги черные с белыми штибель-манжетами. Перчатки замшевые; 2 — рядовой пешей артиллерии (1757 год). Мундир как у конного артиллериста со следующими отличиями. Ворот отсутствует. Пуговицы желтые. На шляпе красный помпон. Тесак пехотного образца. Черные штиблеты с белыми штибель-манжетами.

В начале XVIII столетия Франция считалась европейским лидером в области артиллерии. В армии Бурбонов применялись только стандартные орудия, соответствовавшие так называемой системе де ла Вальера, созданной этим генералом в 1732 году. Основной целью де ла Вальера стало уменьшение количества калибров орудий, чрезвычайно усложнявшего изготовление и доставку в войска боеприпасов. На вооружении остались только пушки калибром 4, 8, 12, 16 и 24 фунта. Однако Вальер не учел возрастающей роли полевой артиллерии. Хотя новые орудия были надежными, они оказались чрезвычайно тяжелыми для полевых сражений: ствол 24-фунтовой пушки весил 2550 кг, 8-фунтовой — 1050.

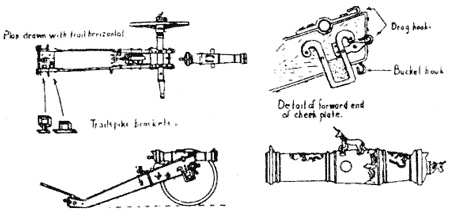

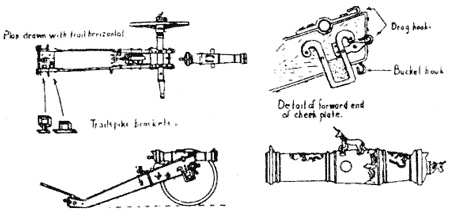

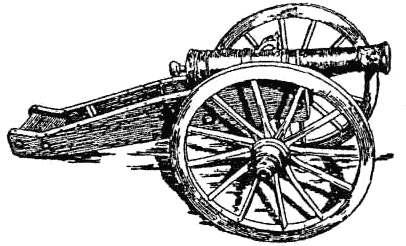

Русский четвертьпудовый «единорог» с детальным изображением гнезд для правил, крюков дли накатывания и для подвешивания бадьи.

Елизаветинское правление ознаменовалось реформой российской артиллерии, которую провел один из ее приближенных, уже упоминавшийся выше генерал-фельдцейхмейстер Шувалов. По его инициативе в середине XVIII века на вооружение российской армии были приняты новые артсистемы, в том числе весьма уникальные.

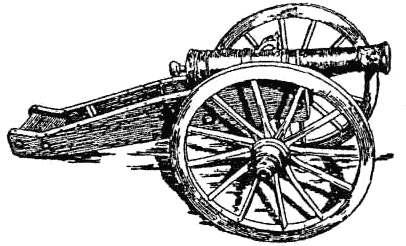

Русский «единорог»

В конце 1756 года капитаны Рожнов и Жуков создали новые образцы 8- и 12-фунтовых пушек. Укороченные стволы этих «новоинвентованных» орудий имели канал, расширяющийся по направлению к дульному срезу. Считалось, что благодаря этой конструктивной особенности артиллеристы могли вести огонь снарядами любого калибра. На практике же выяснилось, что в связи с упомянутым расширением канала ствола орудия эти одинаково плохо стреляли всеми типами ядер и картечи.

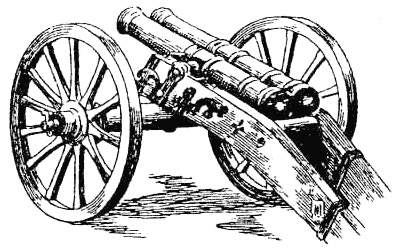

В 1757 году подполковник Мартынов и капитан Данилов разработали для замены устаревшей 3-фунтовой пушки оригинальную систему, получившую название «близнята». Она состояла из двух спаренных стволов, установленных на одном лафете. Орудие это предназначалось для борьбы с наступающими пехотой и кавалерией противника, так как теоретически позволяло удвоить плотность огня батарей.

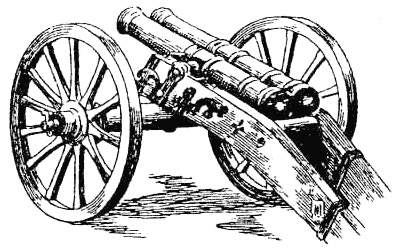

Русское орудие «близнята»

Особое внимание Шувалов уделил разработке гаубиц. За три года до начала Семилетней войны он выдвинул идею гаубицы нового типа, предназначенной исключительно для ведения огня картечью. Ее разработку поручили майору Мусину-Пушкину и орудийному мастеру Степанову. Уже в 1754 году эти орудия стали поступать в полки.

Суть «секретности» гаубицы заключалась в том, что канал ее ствола имел форму горизонтального эллипса и расширялся по направлению к дульному срезу до трех калибров. Поэтому при выстреле картечь разлеталась веером, обеспечивая большую эффективность поражения. В 1756 году на «секретных гаубицах» деревянный клин, подкладывавшийся под ствол для наведения, заменили механизмом вертикальной наводки. Эти артсистемы хорошо показали себя в сражениях с пруссаками — после битвы при Гросс-Егерсдорфе фельдмаршал Апраксин докладывал Конференции «о великом действии новоизобретенных генерал-фельдцейхмейстером графом Шуваловым „секретных гаубиц“».

Охранялась тайна этих гаубиц примерно также, как секреты ядерного оружия — на марше оконечность их стволов закрывалась медной крышкой, прислуга особой присягой обязывалась никому не сообщать их устройства. Шувалов разработал и комбинированный образец этой гаубицы с двумя каналами ствола — обычным для стрельбы 3-фунтовыми ядрами и «картечным» эллиптическим. Последние, по отзывам современников, стреляли одинаково плохо и ядрами, и картечью, а принимать на вооружение армии специализированный «картечный» образец оружия после Семилетней войны было обоснованно признано излишним.