Огромный камень — более 20 тонн весом — установлен на трех каменных опорах на высоком берегу Красивой Мечи близ с. Козье. У местных жителей с ним связывается немало преданий, легенд и поверий, приводимых названными выше авторами. Однако здесь Конь-Камень интересует нас в основном в своей функции астрономического «прибора».

В контексте археоастрономии о Конь-Камне первым заговорил все тот же А. А. Левин, указавший на треугольного сечения канавку, вытесанную субгоризонтально в верхней грани камня и ориентированной на точку горизонта, лежащую за Красивой Мечей, в направлении на юго-восток

. Вероятно, Александр Акимович совершенно обоснованно трактует данное сооружение как визир, нацеленный на точку восхода Солнца в день зимнего солнцеворота. Об остальных камнях, окружающих Каменного Коня, Левин пишет: «Установленные на удалении от центрального камня, камни фиксировали точки восходов и заходов Солнца в определенные дни, отмечавшие сроки промысловых сезонов, созревания съедобных и лекарственных растений и т. д.»

.

Здесь мы подходим к принципиально важному, можно даже сказать фундаментальному, вопросу: к вопросу о целях создания древними мегалитических обсерваторий.

Свой вывод о том, что таковые служили для сельскохозяйственных целей, сделанный еще на Красивомеченском Конь-Камне, Левин расширяет и на все остальные аналогичные мегалиты Центральной России. «Скорее всего, это точки отсчета, отметки появления дикорастущих съедобных ягод, орехов, грибов, корней, корнеклубней, птичьих яиц», — пишет он в одной из своих статей

, полагая, вероятно, что до создания мегалитических обсерваторий наши предки не собирали ни грибов, ни орехов, потому что не знали, когда появляются первые и когда созревают вторые. Действительно, ведь так сложно пойти в лес и посмотреть, появились ли уже грибы, — гораздо проще покрыть Европу сетью мегалитических обсерваторий, обсерваторий, на сооружения которых уходили десятилетия и даже века. Обсерваторий, которые, по мнению Левина, были «совершенным инструментом, благодаря которому наш далекий предок получал, скажем, такую информацию: в какое время года, в какой местности можно собирать побеги папоротника и щавель…»

При всем моем уважении к Александру Акимовичу, я не могу понять, для чего нужно с точностью до одного дня определять наступление моментов равноденствий и солнцеворотов, если информация эта используется только для сбора побегов папоротника, время появления которых может меняться, в зависимости от климатических флуктуаций, от середины апреля до начала мая, т. е. с разбросом в две недели? И неужели предки наши не знали, что орехи созревают, как правило, осенью, а не весной, например?

Конечно, мегалитические обсерватории Центральной России вполне могли служить и определенным хозяйственным целям, но вряд ли это было основным их назначением. Единственное, что, на мой взгляд, может требовать точного, с погрешностью не более суток, определения наступления ключевых моментов годового солнечного цикла (солнцеворотов, равноденствий), — это совершение календарных обрядовых и магических (мистериальных) действ, большинство из которых, как известно, жестко привязано к тем или иным точкам годового солнечного цикла. Вероятно, именно это и было если не единственной, то одной из важнейших причин сооружения мегалитических обсерваторий — в том числе на территории Русской равнины.

В заключение следует упомянуть еще один весьма интересный памятник, совершенно уникальный в собственном роде, — Сабуровскую каменную плиту.

Сабуровская плита, лежащая в настоящее время на дне балки у хутора Сабуров (Куликово Поле), была обнаружена около двух десятилетий тому назад А. А. Левиным и упомянута им в одной из его газетных публикаций

. Плита представляет вытесанный из камня и достаточно хорошо обработанный диск диаметром 1.35 м и толщиной около полуметра. В центральной части плиты выбита соосная окружности боковой поверхности плиты кольцевая канавка внутренним диаметром 19 см, шириной — 2 см и примерно такой же глубины. Общий центр кольцевой канавки и диска в целом отмечен небольшим углублением.

Ныне плита находится в наклоненном положении в болоте на дне балки; вероятно, в прошлом она была установлена на одном из окрестных холмов, откуда ее сбросили в овраг во времена крещения Руси. Возможно, тогда же была отколота часть диска, в настоящее время отсутствующая.

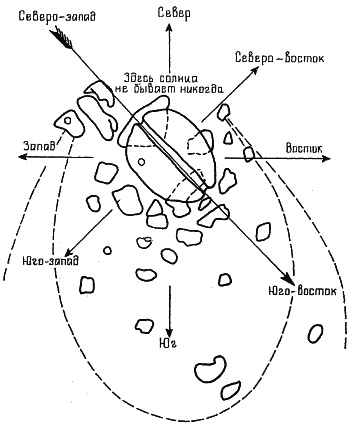

Назначение Сабуровской плиты может быть установлено лишь предположительно. Во-первых, плита могла служить неподвижной частью солнечных часов. Во-вторых, — азимутальным солнечным календарем, на котором могли быть отмечены некоторые ключевые положения Солнца (например, направления на восходы или заходы в особые дни года). И в том, и в другом случае можно предполагать, что отсутствующая часть диска не сколота, а просто была оставлена необработанной во время изготовления плиты, поскольку угол, высекаемый отсутствующей частью, составляет примерно 90º, что на широте Верхнего Дона совпадает с угловым размером «сектора невидимого Солнца». Иначе говоря, этот сектор диска мог вообще не обрабатываться, поскольку Солнце в этом секторе не появляется никогда.

В любом случае Сабуровская каменная плита явно служила в древности для неких определенных астрономических наблюдений. И, хотя саму плиту сложно назвать «мегалитом», она явно относится к той же культурной традиции, что и иные мегалиты Верхнего Дона.

Перспективы исследований

Достаточно очевидно, что этот небольшой обзор мегалитических памятников Центральной России, имеющих археоастрономическое значение, далеко не полон. Во-первых, потому, что на настоящий момент мы вообще знаем лишь часть — и, судя по всему, отнюдь не большую, — находящихся на этой территории мегалитов. А во-вторых, потому, что и для некоторых уже описанных памятников их археоастрономическое значение может оставаться неизвестным: так, например, отдельные стоячие камни могут оказаться элементами визирных линий (возможно, уже разрушенных). Открытие и описание новых памятников, равно как и поиск возможных взаимосвязей между памятниками, уже открытыми, — это, вероятно, два основных направления в данной области на ближайшее время.

Однако, говоря об астрономических знаниях наших предков в связи с древними культовыми сооружениями Русской равнины, не следует забывать и о тех памятниках, которые, и не будучи обсерваториями в прямом смысле этого слова, воплощали тем не менее те или иные астрономические представления. Примеры таких сооружений известны и достаточно многочисленны; в качестве примера можно привести знаменитую Александрову Гору на Плещеевом озере — мощное (более, чем 30 метров высоты) полуискусственное земляное сооружение, генеральная ось которого вытянута строго в направлении север-юг. В этом отношении очень важно не просто констатировать, что структура того или иного святилища связана с астрономически значимыми направлениями, но и попытаться осмыслить значение этой связи — как то было сделано нами, например, в отношении святилища у деревни Козье на Красивой Мече (см. главу 3).