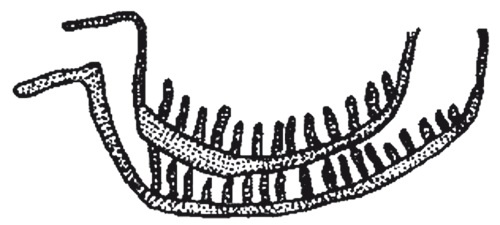

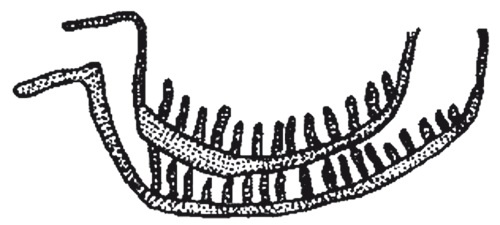

Рис. 44. «Тип 8» Червичека

Тип 9 Червичек считал развитием «папирусных плотов» своих типов 4 и 5. Последние, на мой взгляд, со всей ясностью представляют качественно разные, «серповидные» и «прямоугольные» лодки, а потому, помимо прочего, не могут безоговорочно реконструироваться в привязке к какому-то одному строительному материалу.

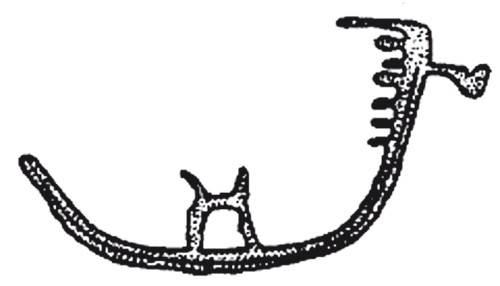

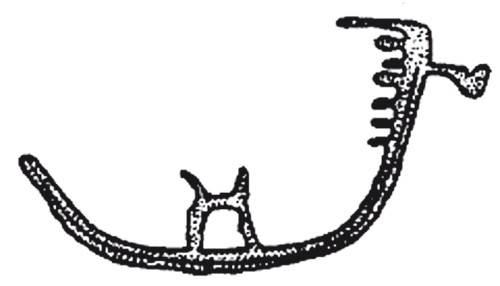

Тип 10 по Червичеку – родственная его типам 7 и 8 поздняя эволюционная версия «прямоугольных» ладей (рис. 45). Лодка аналогичного рисунка, обнаруженная среди петроглифов близ ал-Каба в Верхнем Египте, была датирована концом додинастического периода [257].

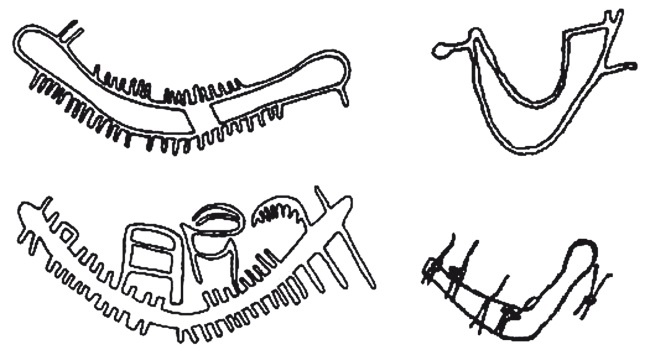

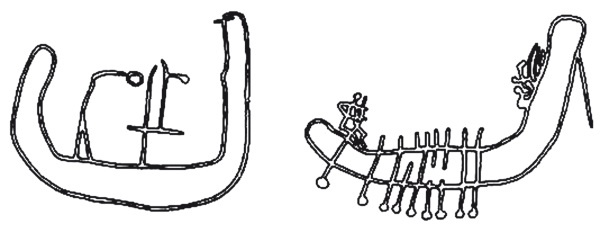

Тип 11 Червичек рассматривал как вариацию типа 1, что странно, поскольку там мы наблюдаем правильный «серповидный», а здесь асимметричный, но не менее убедительный «прямоугольный» профиль с укороченным ахтерштевнем (рис. 46).

Рис. 45. «Тип 10» Червичека

Рис. 46. «Тип 11» Червичека

Таким образом, составившие «реестр» Червичека многочисленные первобытные и архаические лодки-петроглифы нильского бассейна с судомодельной точки зрения представляются разновидностями чисто художественными, т. е. мнимыми, в действительности же, со всеми своими внешними аксессуарами, сводящимися к двум основным конструктивным типам Винклера, между которыми выступает «полупрямоугольная» форма, получившая широкую известность благодаря фреске в иераконпольской «гробнице 100».

Для сравнения и дополнительной объективности нужно сказать, что классификации Червичека предшествовала другая, вдвое-втрое менее развернутая, которую предложил австрийский исследователь Рейнхольд Энгельмайер по итогам археологических работ на территории древней Нижней Нубии, между первым и вторым порогами Нила. Изучив от 400 до 500 лодочных изображений на 22-х петроглифических памятниках по обоим берегам Нила в районе Сайалы, он различил 12 типов судов, датировав их от первобытности до Средневековья и отнеся половину к додинастическому периоду [193].

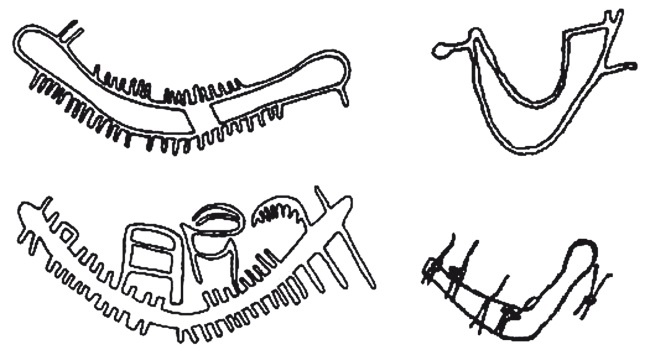

Свой тип 1 в «нубийском» петроглифическом исполнении Энгельмайер ассоциировал непосредственно с герзейскими «серповидными» ладьями, чьи хорошо узнаваемые контуры в расписном орнаменте украшали египетскую керамику D-ware «стадии» Нагада Пс. Ученый включал сюда как изображения качественной, тщательной резьбы (рис. 47, слева), так и грубые или небрежные подражания этим более или менее завершенным «стандартным» формам (рис. 47, справа).

Рис. 47. «Тип 1» Энгельмойера

Оппонировавшие Энгельмайеру в данном вопросе испанские археологи, которые работали в том же регионе, считали последний «примитивный» вариант самостоятельным, причем исторически старейшим типом нильской лодки, поскольку на «нубийских» петроглифических «палимпсестах» его якобы нередко видели перечеркнутым граффити ладей других типов [67]. Винклер, как известно, в принципе усматривал в «серповидном» профиле древнейшую, цельнопапирусную конструкцию, которая, по его мнению, предшествовала на Реке деревянной «прямоугольной» пироге «интервентов», вторгшихся в Египет откуда-то с востока [479]. Наскальные рисунки, однако, устанавливают, что на отдельных участках нильского водосбора – например, в Вади Хаммамат, по которому через Восточную пустыню вел кратчайший путь от Красного моря в верхнеегипетскую долину Нила, – «прямоугольные» ладьи, пересекаясь в местной петроглифике с «серповидными», массово, если не полностью, относятся к подлежащему изобразительному «горизонту» [144; 146]. Это может указывать на их хронологическое первенство в здешних краях, да и на Ниле их чрезвычайная древность как будто бы подтверждается рядом дошедших до нас изображений на артефактах амратского времени (см. выше).

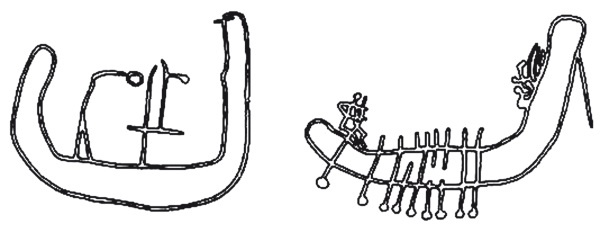

Рис. 48. «Тип 2» Энгельмайера

Тип 2 Энгельмайера объединяет «прямоугольные», часто с укороченными кормовыми штевнями, и «полупрямоугольные» конструкции (рис. 48). Специалисты датировали эти лодки весьма продолжительным интервалом от неолита Нагады I до I династии включительно [67]. Действительно, их аналоги встречаются в росписи амратской «крестолинейной» керамики C-ware (рис. 16), в позднедо-династической петроглифике Вади ал-Фарас, Вади Магар и др. (рис. 24, 25, 34), наконец, на различных художественных памятниках прото– и раннединастических царей, в том числе нераспознанных пока «фараонов в белых коронах» из Кустула и Наг ал-Хамдулаб (рис. 26, 35–38). Лишь об их бытовании в разгар герзейского периода нельзя говорить сколько-нибудь определенно, если не принимать в расчет фреску из гробницы «вождя» в Иераконполе с ярко выписанным «полупрямоугольным» лодочным профилем среди доминировавших тогда в изобразительном искусстве Долины и, вероятно, на самом Ниле больших «серповидных» ладей (рис. 22).

Тип 3 Энгельмайер квалифицировал как «серповидный», но отличавшийся от классических герзейских «галер» экипировкой: отсутствием двух или, иногда, более «кают» (их место здесь могла занимать широкая «куполообразная» надстройка), двух плотных рядов весел, штандартов на высоких древках, пальмовых ветвей на носу и проч. Еще раз выскажу сомнение в том, что художественно зафиксированные детали такого рода дают основание для теоретического воссоздания принципиально разных судовых типов. Конечно, отсутствие на рисунках, например, множества весел может означать, что соответствующие лодки имели меньшие размеры, но в равной степени и не означать ничего, кроме отсутствия весел

[22]. Древнейшие лодочные типы на египетско-нубийском Ниле и его неолитических притоках, на мой взгляд, качественно разобщает или сближает не то или иное снаряжение или убранство, а прежде всего форма корпуса, отражающая их навигационные возможности и технические функции. Без ее «генерализации» и постоянного учета как базового конструктивного критерия

[23] неизбежна субъективная «типологическая» путаница, которая налицо и в данном случае: лодка, выбранная Энгельмайером для иллюстрации типа 3 (рис. 49, слева), совсем не похожа на «серповидную», зато очень напоминает позднюю «прямоугольную» (рис. 49, справа), отнесенную исследователем к его типу 4 (рис. 50), и никакие весла и т. п. не могут повлиять на эту картину.