В своем главном труде, двухтомнике «Наскальные рисунки южного Верхнего Египта», Винклер обнародовал не более 40 % петроглифов, которые ему удалось найти, скопировать и сфотографировать в рамках «экспедиции сэра Роберта Монда» в Восточную и Западную (Ливийскую) пустыни, среди прочего – «большинство изображений лодок» в количестве ста одной репродукции [479]. Спустя почти полвека другой известный немецкий, чешского происхождения, специалист по наскальному искусству нильского бассейна, Павел Червичек, с разрешения лондонского Общества по изучению Египта заново проработал экспедиционные материалы – дневники, фотонегативы и цветные прорисовки – Винклера, опубликовав в виде кратких описаний и фрагментарных иллюстраций значительную часть не изданных предшественником петроглифических памятников [146]. При этом Червичек в своих «технико-технологических» реконструкциях пошел гораздо дальше Винклера: он распознавал не два и даже не четыре, а тридцать три типа ладей, когда-либо высекавшихся на скалах в первобытном и историческом Египте, из которых к до– и раннединастическому периодам относил одиннадцать.

Столь изрядное разнообразие в его систематизации проистекало из того, что Червичек принимал во внимание не только форму лодок, но и всевозможные детали их оснащения: весла, мачты, паруса, надстройки, украшения и т. и. Научно-исследовательская оправданность такого скрупулезного подхода, однако, сомнительна, и «пренебрежение» Винклера подобными «аксессуарами» едва ли случайно. При ближайшем «судомодельном» разборе создается впечатление, что предметно-экипировочная детализация, в той или иной мере применимая к лодкам всех корпусных типов, именно по этой причине вторична и лишь отвлекает нас от важнейших, качественных конструктивных особенностей, в которых, не исключено, кроется суть проблемы появления, эксплуатации и «сакрализации» лодок в додинастическом и фараоновском Египте.

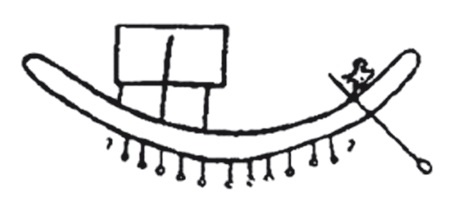

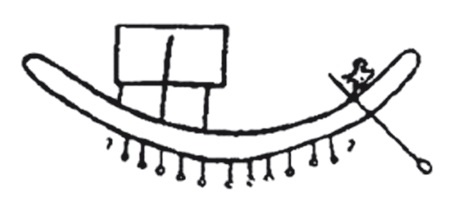

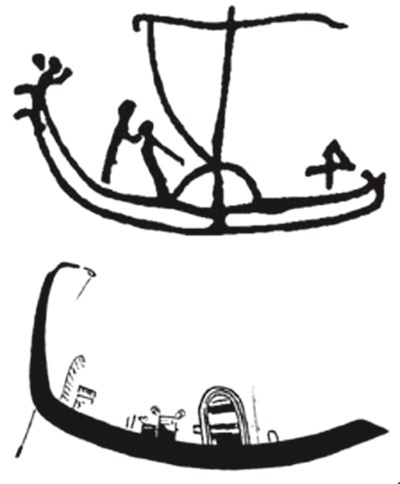

Рис. 10. «Тип 1» Червичека

Тип 1 по классификации Червичека – это ладьи с дугообразным корпусом и «бахромой» направленных вниз весел. На одной из них есть даже кормчий с рулевым веслом, а ближе к носу – прямоугольная «надстройка», изображающая не то парус (большая редкость для египетской доисторической лодочной иконографии), не то «каюту» (рис. 10). Так или иначе, вполне очевидно: если данное судно разоружить, избавив его от «вторичных признаков» снаряжения, то получится идеальная «серповидная» ладья Винклера, что не отрицал и сам Червичек [146].

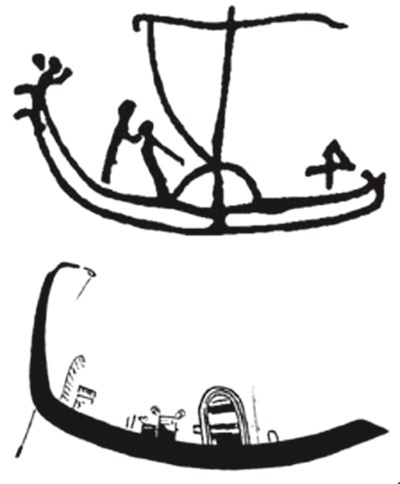

Рис. 11. «Тип 1» Червичека и лодка из росписи доисторической «гробницы 100» в Иераконполе

К этому же типу он причислил лодку с корпусом малой кривизны, мачтой с горизонтальной реей (возможно, древнейшее в Египте изображение рангоута), но главное – с одним высоким штевнем (рис. 11, вверху). Такая лодка, казалось бы, даже отдаленно не напоминает винклерову «серповидную», одновременно не будучи и законченной «прямоугольной» конструкцией. Без оснастки она соответствует, скорее, типу 3 Червичека (см. далее), в известном смысле, действительно, представляя собой особый род ладьи, который у отдельных авторов фигурирует как разновидность «прямоугольного» судна. Лодка «конгруэнтного» профиля (по словам Питри, «иностранная» [365]) является одной из композиционных доминант знаменитой полихромной росписи так называемой «вождеской» «гробницы 100» из герзейского Иераконполя (рис. 11, внизу; рис. 22) [137; 345; 381].

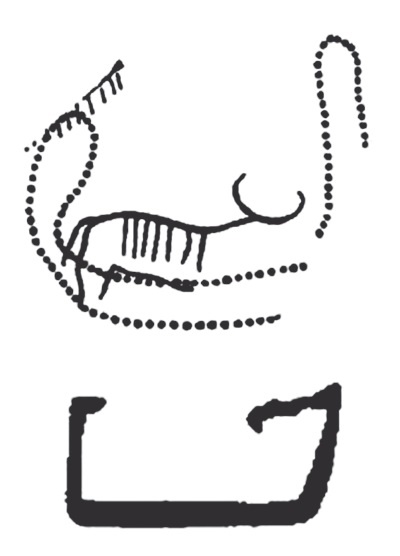

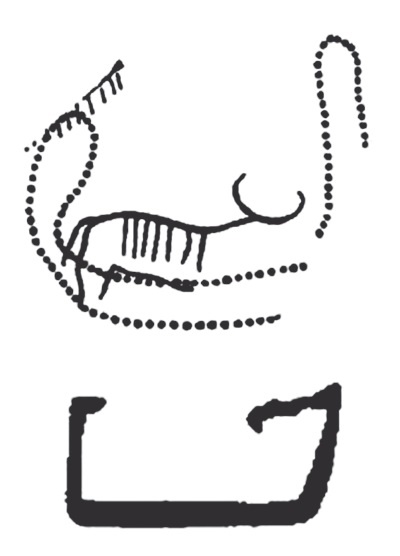

Рис. 12. «Тип 2» Червичека

Тип 2 в «судовом реестре» Червичека – не что иное, как «прямоугольные» ладьи Винклера (рис. 12). Червичек гипотетически прослеживал их существование от неолитического амратского периода (Нагада I) до I династии фараонов включительно, правдоподобно полагая, что именно этот «генеральный» конструктивный тип стал прообразом детерминативов «священных барок» в староегипетской иероглифике, в частности, «Текстах Пирамид»

[14]. Сами же «прямоугольные» лодки, по его мнению, до Старого царства «не дожили», хотя в специальной литературе встречалась противоположная точка зрения [67], да и реконструированная «божественная» ладья Хеопса [264] как будто бы опровергает такое допущение, копируя абрис большой «вогнутой прямоугольной» первобытной ладьи (рис. 3, справа; рис. 8, внизу).

Хитросплетения хронологии и типологии

Что касается исторического возраста изобразительных объектов принильской петроглифики, инструментальная (радиоуглеродная и др.) датировка которой египтологам по сей день практически недоступна [ср. 258], заслуживает внимания следующее наблюдение Червичека. На изученных им петроглифических «палимпсестах», где имеет место наложение более поздних рисунков на ранние, «прямоугольные» ладьи никогда не наслаиваются поверх «серповидных», обнаруживаясь только «под» ними.

Данное заключение расходится с теоретическим тезисом Винклера о рекордной древности «серповидной» конструкции. Однако оно наталкивается на возражения ряда археологов, утверждавших с приведением конкретных дополнительных примеров, что на египетских петроглифических композициях лодочные «серпы» могут перекрываться изображениями судов любых прочих очертаний [67]. Как итог этих разногласий, «палимпсесты» в целом не устанавливают единую последовательность вырезывания на камне вокруг Нила лодок того или иного типа, откуда можно было бы вывести бесспорное суждение об относительной хронологии «прямоугольных» и «серповидных» конструкций.

С другой стороны, нужно учитывать, что Червичек ссылался на петроглифы восточных вади Верхнего Египта, тогда как его оппоненты апеллировали к наскальным рисункам древней Нижней Нубии, т. е. египетской долины Нила выше 1-го порога (ныне затоплена водохранилищем Насер). Конечно, наблюдаемые «серийные» изображения одного лодочного типа «под» другими не являются убедительным доказательством его хронологического старшинства даже в рамках этих «серий», не говоря уже о петроглифической картине в масштабах страны. И все же, если в каких-то конкретных вади Восточной пустыни «прямоугольные» лодки при их изобразительном совмещении с «серповидными» всегда перекрыты последними, мы вправе предусмотреть вероятность того, что они и есть древнейшие зафиксированные здесь суда – региональный феномен, обусловленный специфическими социоестественными факторами и обстоятельствами, которые еще предстоит выявить и осмыслить.

Датировка «прямоугольных» лодок-петроглифов пустыни начиная с амратского периода, к чему склонялся Червичек, удостоверила бы, что они старше по крайней мере всех «серповидных» лодок-орнаментов, типичных для герзейской расписной («декорированной») керамики D-ware (рис. 13). В пользу этого косвенно свидетельствуют выцарапанные знаки, как принято считать [439], «прямоугольных» лодок на сосуде из амратской могилы 1471 в Нагаде (рис. 14) [367] и на черноверхом амратском (?) сосуде из малого Диосполя (рис. 15) [355]. Английский египтолог Тоби Уилкинсон, участник новейших экспедиций с целью поиска и изучения верхнеегипетских наскальных граффити, высказал убеждение, что лодки такой формы в амратский период не только представляли обычный петроглифический мотив некоторых вади Восточной пустыни, но и были хорошо известны на Ниле [470]. Их появление на Реке уже в те времена, т. е. в первой половине IV тыс. до н. э., может подтверждать фрагмент выполненного белой краской рисунка «месопотамской» ладьи с высоким вертикальным форштевнем на черепке характерной амратской «крестолинейной» керамики C-ware из Мостагедды (рис. 16) [120; 280].