«Прямоугольная» ладья в долине Нила вновь, причем весьма помпезно, заявляет о себе только в прото– и раннединастическое (архаическое) время. Тогда, на исходе IV тыс. до и. э., ее образ, подобно белой и красной коронам, становится важнейшим элементом иконографии и летописания первых фараонов, боровшихся за единоличную власть над Верхним и Нижним Египтом. Достаточно вспомнить резьбу на известняковой курильнице «нубийского правителя» из погребения L24 в Кустуле [472], рельеф verso иераконпольской «сланцевой» палетки Хора «Нармера» [379] или петроглифы в Гебель Шейх Сулейман, приписываемые Хору Джеру [190], не говоря уже об анналах Палермского камня, где иероглифическая формула регулярного плавания по стране («сопровождения») царей-Хоров smsw Hr детерминирована пришедшим из фараоновской архаики символом «священной барки» именно этого конструктивного типа [401]. Ближайшая ассоциация с обожествляемыми владыками Египта и причисление к знакам египетской «святописи» не оставляют сомнений в том, что изображения «прямоугольной» ладьи у самых истоков государства «Обеих Земель» имели для его основателей, помимо транспортного и военного, особый сакральный смысл.

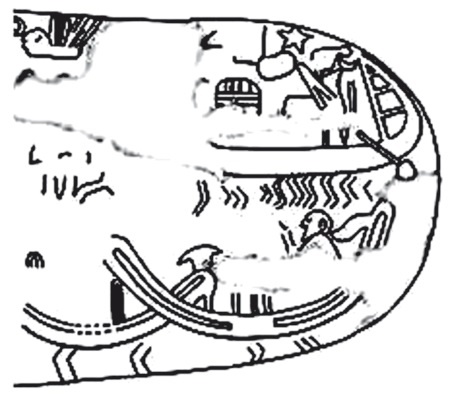

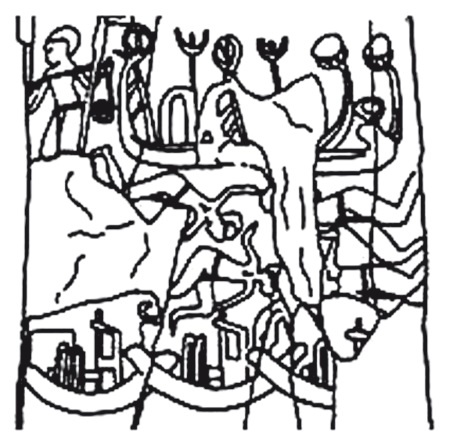

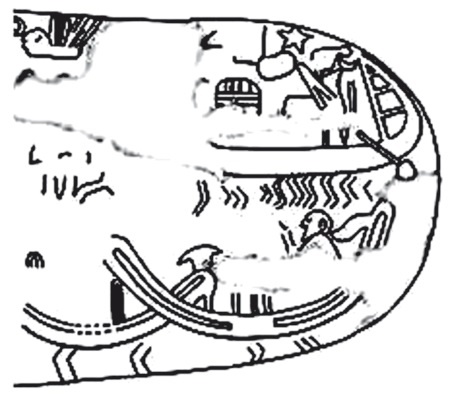

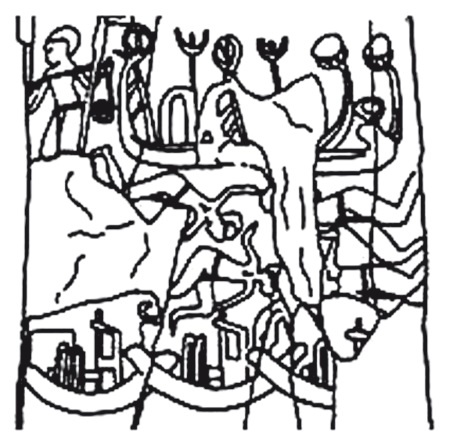

Параллельно «серповидным» «прямоугольные» лодки протодинастического поколения запечатлены прежде всего на отдельных высокохудожественных, «престижных» артефактах, таких как резные костяные рукоятки тонко ретушированных кремневых ножей, появившихся в Египте, по оценкам археологов, на рубеже культур Нагада II/III [165; 315]. Взаимоотношение конструкций-«противоположностей» здесь варьируется от сдержанного пространственного размежевания, как на ножевом обломке, подаренном Метрополитен-музею Говардом Картером (рис. 19) [96; 474], до кровопролитного вооруженного конфликта, как на знаменитом ноже из Гебель ал-Арака (Лувр, Е11517) [95], резьбу по рукояти которого неоднократно приводили в «доказательство» завоевания Египта иноземной «династической расой» (рис. 20) [440].

Рис. 19. Лодки в резьбе костяной рукоятки доисторического кремневого ножа неустановленного происхождения

Рис. 20. Лодки в резьбе костяной рукоятки доисторического кремневого ножа из Гебель ал-Арака

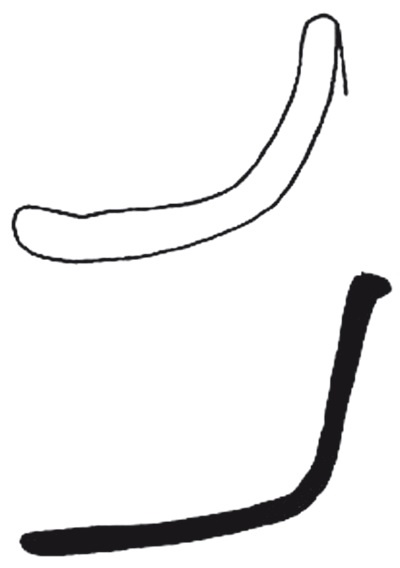

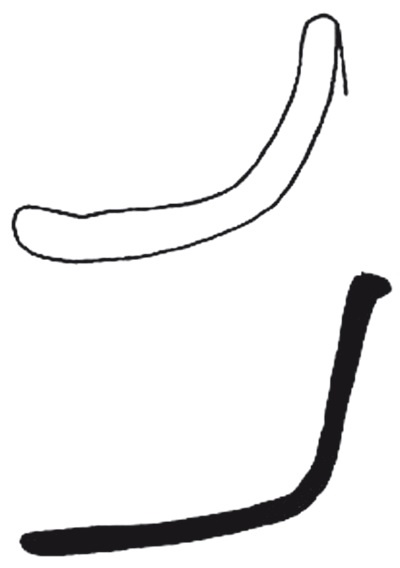

Рис. 21. «Тип 3» Червичека

Как предварительный итог, древнейшую историю судоходства на египетском Ниле в IV тыс. до и. э., возможно, характеризовал своего рода эпохальный эволюционный цикл «прямоугольных» лодок от амратского неолита до государственной архаики («Раннего царства»), разделенный несколькими столетиями если не монополии, то господства принципиально иных, «серповидных» ладей герзейского энеолита, с которыми изобразительно (и, несомненно, в действительности) пересекалась специфическая «полупрямоугольная» конструкция.

Эта лодка – тип 3 по классификации Червичека, «с высоким носом и полностью отсутствующим кормовым брусом», или ахтерштевнем (рис. 21). Ученый, прибегая к якобы достоверно датированным изобразительным аналогам, теоретически очертил для нее эксплуатационный интервал от позднегерзейского до раннединастического периода включительно [144].

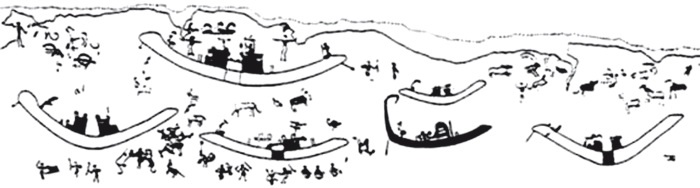

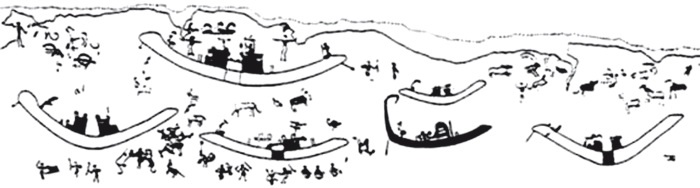

Рис. 22. Лодки росписи доисторической «гробницы 100» в Иераконполе

На выбор нижней хронологической границы здесь, очевидно, повлияли превалировавшие в науке историко-культурные привязки живописного сюжета с «полупрямоугольной» и пятью «серповидными» ладьями из иераконпольской додинастической «гробницы 100» (рис. 22), возраст которой, однако, специалистами так и не был окончательно согласован. Эту на сегодня единственную известную расписную гробницу египетского «вождя» (чей костяк не обнаружен, а сам склеп, разоренный в далеком прошлом, после извлечения уникальной фрески утрачен) археологи по фрагментарным находкам поначалу приурочили к ранней Нагаде III: в датировочной «последовательности» Питри, S. D. 63 или 65 [365]. Затем ее «переатрибуировали» поздней Нагадой II, даже с конкретными календарными датами «ок. 3400/3300 г. до н. э.» [291] или «ок. 3300 г. до н. э.» [390], сочтя такого рода «богатое» захоронение признаком прогрессирующей иерархизации первобытных племенных элит и предвестником «надчеловеческой» погребальной обрядности и, в целом, культа протодинастических царей [ср. 278]. В отдельных случаях датировку гробницы с осторожностью понижали примерно до середины герзейского периода (Нагада Пс в относительных «стадиях» Вернера Кайзера), пока «точная» наука решительно не посягнула на эти пределы.

Рис. 23. Лодка в резьбе костяного гребня с именем архаического царя Хора Джета

Резко диссонируя с принятыми теоретико-сопоставительными хронологическими схемами, радиоуглеродный анализ раковины пресноводного моллюска Unio willcocksi из «гробницы 100» в Иераконполе показал результат 5000 ± 90 14С л. н. [126], который в календарном выражении (3900/3855-3680/3665 гг. до н. э.) практически совпал с «хрестоматийными» датировочными рамками амратского неолита (ок. 3900–3600 гг. до н. э.) [459]. Конечно, радиометрии одного образца недостаточно, чтобы уверенно привязывать «полупрямоугольную» конструкцию еще и к амратскому периоду: те же окружающие ее на иераконпольской фреске большие «серповидные» ладьи «в стиле додинастической расписной керамики» [345] ассоциируются прежде всего с герзейской культурой. Пусть и как исключение или раритет среди «прямоугольных» лодок, типичных для «официальной» изобразительности и иероглифических письмен фараоновской архаики, «полупрямоугольная» барка с сидящим на ней «божественным соколом» венчает резьбу костяного гребня с именем (<серехом) царя I династии Хора Джета (рис. 23) [189].

С другой стороны, в современной научной литературе и академическом Интернете можно встретить «прогрессивную» версию додинастической хронологии Египта, согласно которой кайзеровская «стадия» Пс имеет нижнюю границу ок. 3650 г. до н. э. и соответствует не середине, как привычно считали [142], а началу герзейского периода [463]

[18]. Однако, подчеркну, у Кайзера именно она обозначает важный археологический рубеж, на котором отвечающий предыдущей «стадии» Нагада ПЬ геометрический орнамент расписной керамики D-ware, ключевого идентификатора герзейской культуры, уступает место художественным композициям, в том числе самым знаменитым из них сценам с многовесельными «серповидными» ладьями [459]. Таким образом, амратскому «керамическому» периоду Флиндерса Питри в реконструкции Кайзера безусловно тождественна, вплоть до слияния с ним, лишь «стадия» Нагада Па, характеризовавшаяся «крестолинейной» посудой C-ware [ср. 467]. Как бы то ни было, в подобных скорректированных датировочных координатах «абсолютно неегипетское, безошибочно месопотамское судно» [390] экзотического «полупрямоугольного» профиля на фреске «гробницы 100» если и не «выплывает» непосредственно из амратского культурно-исторического контекста, то все же не демонстрирует безнадежную от него оторванность, как в хронологических построениях Червичека и его единомышленников.