Возможно, дракон и не китайский, а европейский, но кто его тогда подарил нанайцам? Естественно, только – европеоиды. Или это их исконная мифология? Тогда выходит, что их дракон появился раньше, чем в Европе и Китае? Конечно, нет. И это является могилой всей ложной нанайской «драконологии».

Нанайцы с гордостью, по своей наивности, называют изображение «Черного Дракона» в Сикачи-Аляне «Дракон Мудур». Но в нанайском языке «Мудур» – это земной дракон. Они выделяют ещё водного дракона – Пуймур и небесного – Сиймур.

Земной дракон на берегу Амура явно не может быть Мудуром, т. к. расположен у воды, скорее, он Пуймур. Но небесным драконом Сиймуром уж точно быть не может. Таким образом, отождествлять водного дракона с воплощением солнечного диска или хотя бы неба нет никаких оснований. И выходит, что все эти рассуждения академических историков не более чем «драконоложество».

А у нивхов испокон веков драконом являлась земля, а ещё раньше – лось, так что места солнцу и его лучам в этом шаманизме нет. А что же китайский Дракон? Он символизирует те или иные элементы мироздания: астральный свет, Млечный путь, путь Солнца к созвездиям Рака и Козерога. В мифах он часто выступает как живое существо. Он является источником знаний, науки, мудрости, совершенства. У некоторых народов Дракон почитается как создатель Вселенной, Неба, Земли. В Китае, например, он родоначальник первых императоров Династии Ся (рубеж 3–2 тыс. до н. э.).

Так что в любом случае создание его мифологического образа до неолита не дотягивает, особенно в качестве солнечного символа. Однако подобное невежество отразилось на обложке одного из сборников публикаций Гродековских чтений (№ 3, 2002 г.), где изображение Черного дракона названо Солнечным божеством. Ничего себе Солнышко, от которого веет ужасом! У славян дракон не был в почёте. С ним, или со змеем, или со Змеиным царём, вел борьбу сам Перун.

Подлинную семантику вертикальному зигзагу дал академик Б.А. Рыбаков в своём труде «Язычество древних славян». Прискорбно, что дальневосточные исследователи даже не упоминают об этом, хотя того требует звание ученого. Он доказал, что зигзаг и меандр – это славянские символы. Зигзаг ассоциируется с водой или женским молоком, стекающим по молочным железам, а меандр – с землей. В доказательство этого он приводит три примера в своей книге.

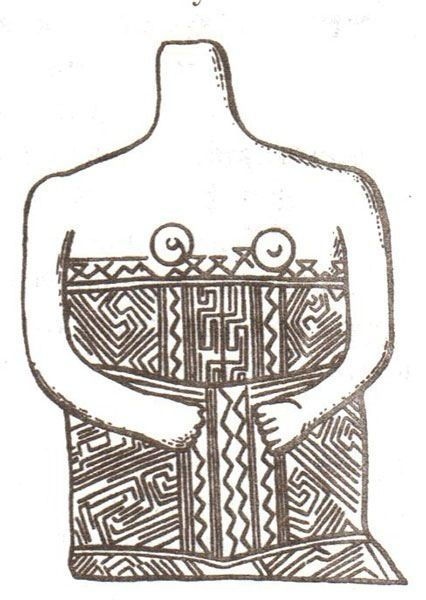

1. «Символическая женская фигура со стержнем вместо головы (Тисская культура, 5000 тыс. лет до н. э.) украшена двумя видами узора: туловище покрыто меандрово-ковровым узором, а от груди вниз прочерчены две чёткие зигзаговые линии» (илл. № 74).

илл. № 74

2. «Женская фигура держит на голове огромный сосуд; от её грудей вниз текут зигзагом потоки жидкости (молока)».

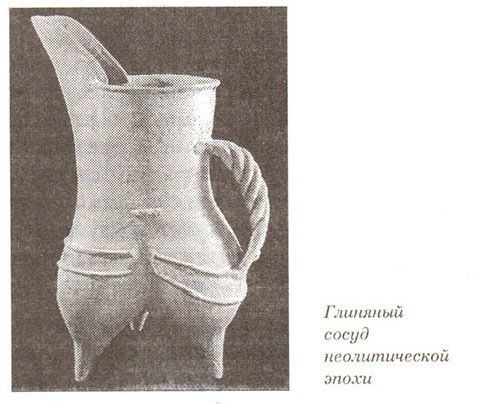

3. «Сосуд с личиной и грудями в верхней части покрыт вертикальными струйчатыми линиями. В широкой средней части, соответствующей бедрам, орнамент меняется, и зигзаги переходят в меандрово-ковровый узор – вода достигла земли».

Эти примеры достаточно убедительны, чтобы соотнести вертикальный зигзаг с плодородием, которое связывалось с водой, дождём, женским молоком. Последнее приводит к ассоциации с женской грудью как прообразом для создания глиняных горшков. Это особенно чётко отражено в одном из образцов керамики Яншао (илл. № 75).

илл. № 75

Следовательно, зигзаг – струи женского молока, горшок – женская грудь. Все эти элементы привязаны друг к другу. Здесь нет места ни Дракону, ни его стрелам – молниям, ни световым лучам от этого «Бога-солнца».

Академик Рыбаков ещё отметил, что три параллельные горизонтальные полоски у венчика горшка, от которых вниз идут вертикальные зигзаги, могли представлять собой символ запаса небесной воды (тучи); и такие фрагменты керамики встречаются повсеместно, в том числе и в Субботино.

Это его указание помогло мне идентифицировать фрагмент верхней части сосуда с венчиком, сделанного из искусственного песчаника. Кроме того, на нем имеется и часть орнамента – круглый выступ – бугорок, символизирующий каплю будущего дождя. Вероятно, такие капли обегали горловину сосуда. Этот фрагмент наряду с маской-личиной из песчаника мало кто признаёт искусственными, хотя обнаружился и третий образец – песчаниковый фрагмент грузила рыболовной сети (илл. № 76).

илл. № 76

Геологов не учат решать археологические проблемы, а археологи отказываются верить своим глазам и объективному анализу состава искусственных камней. Например, состав блоков Египетских пирамид, произведенный в Москве в институте физической химии, показывает их искусственное происхождение.

В домашних условиях мне удалось создать искусственное камнеподобное покрытие на небольшом валунчике (вулканической бомбе) магматического происхождения из гашеной извести, песка, золы, соли. Этим тестом обмазывался валунчик, который нагревался на печной плите. После остывания затвердевшая масса не поддавалась разрушению ни холодной водой, ни кипятком при многократном воздействии.

Положительный результат получен в первом же опыте. Другие варианты состава дали отрицательный результат – окаменелости не получалось. Но и этих исторических, теоретических и практических предпосылок достаточно, чтобы утверждать – в неолите человек умел создавать искусственный камень. И это творческое дело было доступно только русу-кроманьонцу с его 30–35 тысячелетним опытом работы с камнем.

Академик Окладников нигде не указывал, но, может быть, подразумевал под техникой чеканного зигзага нанесение его рубчатым гуртом небольшого колёсика. Его следы с повторяющимися особенностями дорожки хорошо определяются, и не только в зигзаге (илл. № 77). Академик не отметил этот способ чекана, возможно, потому, что в неолите северяне-монголоиды не могли знать колесо, а русы его узнали ещё раньше. Указание им на эту технологию вызвало бы сомнение в принадлежности керамики монголоидам.

илл. № 77

Глава № 3

Триполье, Яншао, Субботино – три в одном

Я далеко не первый, кто проводил сравнение керамики Триполья и Яншао в пользу их аналогии. Но вот по каким именно признакам – мне не удалось отыскать в литературе, поэтому и был предпринят свой анализ орнаментов этих культур.

Прежде всего, обращает на себя внимание наличие сосудов больших размеров, что легко объясняется единой целью их создания – хранением зерна. Малые объёмы сосудов вряд ли были бы целесообразны для этого. И действительно, обе культуры имели оседло-земледельческий тип. Форма сосудов в некоторых случаях повторяет друг друга так, что их легко перепутать.