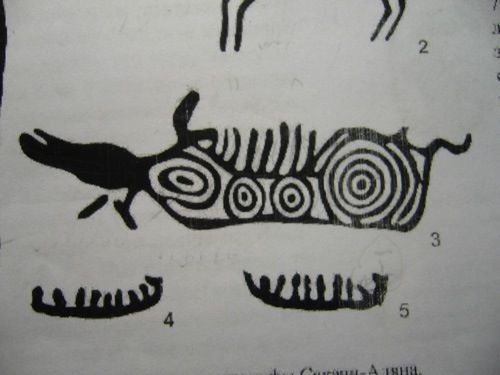

В центре первого лося расположена фигура в виде ракетки, от которой в сторону крупа расходятся «рёбра». На самом деле эти линии представляют движение облаков (ракетки) по небу. А где же Великая Богиня? Здесь её изображение условно представлено только глазами – двумя завитками-волютами. По международной научной терминологии, они называются «Рога барана», которые были видны и в рисунке на стеле, при повороте в Сикачи-Алян. «Эти глаза напротив» – не моя выдумка, так они атрибутированы в мировой классификации неолитических символов. Они имеют несколько вариантов: в виде двойных окружностей, кругов с точкой в центре, рыбок с опущенными хвостиками. К месту сказать, наши учёные и впрямь принимают их за рыбок. Что бы могло подтвердить правильность семантической расшифровки этих символов? Думается, сходная интерпретация символов внутреннего поля другого лося. Он расположен от первого в двух десятках метров и изображён якобы в перевёрнутом виде на вертикальной стенке валуна (илл. № 163). А изначально ли его положение? Известно, что весенний ледоход кувыркает некоторые валуны, в связи с чем одни рисунки исчезают, а другие появляются. Отдельные камни перемещаются на несколько десятков метров. Не относится ли к ним и этот валун? Положение его таково, что он как бы придвинут от берега к скале, а путь возможного движения льдин к нему остается свободен. Форма этого валуна овально-продолговатая, т. е. пригодная для переворотов. Верхняя поверхность его не гладкая, как у многих камней, а рифлёная глубокими бороздами и буграми. Такие возникают, когда камень во время образования из магмы находился этой поверхностью в грунте и гладко не оплыл в раскалённом состоянии. Перевёрнутость изображения фиксирует и антропоморфная маска, расположенная справа, у которой нижняя часть лица обращена вверх, чего быть не может, да и таких примеров больше нет. Таким образом, есть все признаки возможного переворота его льдинами. Но академисты так не думают, а считают, что древний художник придал ему сознательно перевёрнутое положение. Но это неверно, и лося следует вернуть в естественное положение (илл. № 164), в котором все символы легко дешифруются и соответствуют символам первого лося.

илл. № 163

илл. № 164

На крупе его расположены концентрические окружности – такой же символ неба, как и у первого лося. Рядом – двойной концентрический овал – это облако, как и у предыдущего лося. Но оно статично, нет движения его по небу в виде рёбер, как у первого. Однако рёбра имеются и здесь, но проявляются в другом качестве. Уникальность художественного решения неолитического мастера заключается в том, что он изобразил их в виде дождя, который источают глаза Великой Богини, показанные, как две двойные концентрические окружности одинакового размера. Необходимо высочайшее художественное мышление, чтобы так их представить в виде дождя или рёбер. Этот символизм уникален и нигде в мире не встречается. И горько оттого, что наши археологи не видят и не понимают этого.

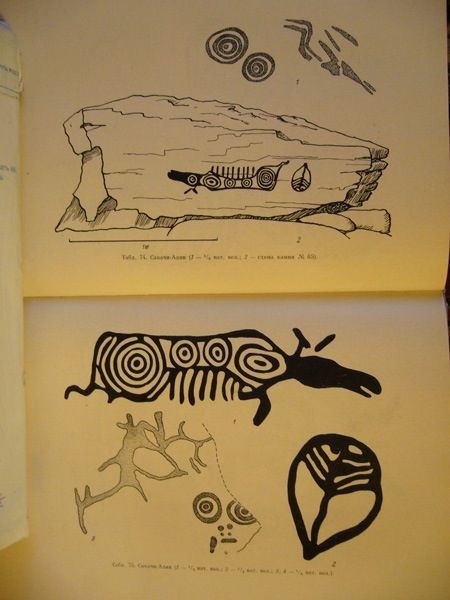

Примечательно, что у трипольских земледельческих племён энеолита в мифологии олени выступали как податели небесной влаги – дождя, столь необходимого для урожая, что отражено в рисунках на гадательных чарках в виде двух небесных оленей (лосей), обеспечивающих дождь (илл. № 165). В Сикачи-Аляне тоже изображены два лося и, видимо, несут ту же семантическую нагрузку – они податели дождя, истекающего из облаков, или глаз Великой Богини неба. Но на Нижнем Амуре в неолите не найдено следов земледелия. Однако в этом необходимости не было: символы европеоидов, однажды возникнув, сохранялись тысячелетиями в однородной этнической среде даже в разных концах света. Они через века могли даже терять первоначальный смысл, но сохраняли большую мифологическую ценность и традиционную значимость для неолитических сообществ европеоидов всего мира.

илл. № 165

Таким образом, лоси Триполья и Сикачи-Аляна несут одинаковый семантический смысл, хотя здесь потеряли первичное значение, но оказались по заложенной в них идее значительно богаче, т. к. стали ещё и образами вселенной. Таких лосей нет нигде, и мы, потомки европеоидов, по праву можем отнести их к восьмому чуду света неолита Евразии.

Глава № 15

Сикачи-алянские петроглифы – Лоси в третьем приближении к их познанию

Фразой «Переосмысление сложившихся взглядов» начал свою статью: «Проблема истоков некоторых скульптурных и наскальных образов в первобытном искусстве юга Дальнего Востока и находки, относящиеся к осиповской культуре на Амуре» известный исследователь неолита Дальнего Востока и Нижнего Амура доктор исторических наук, археолог В.Е.Медведев. Речь в ней идёт и о петроглифах Сикачи-Аляна – изображении двух лосей на прибрежных базальтовых валунах, а переосмысление взглядов, главным образом коснулось именно их.

В ходе анализа скульптурных изображений, найденных в неолитическом поселении на острове Сучу под Мариинском, и других древних памятниках Нижнего Приамурья им было установлено, что в искусстве малых форм раннего неолита (осиповской и малышевской культур) наряду со сложившейся манерой исполнения круглой скульптуры существовали сложные полиэйконические, полисемантические образы: статуэтки, скульптурки, фигурки женщин, лося, медведя, тюленя, птицы и других существ. В них вульво-фаллические черты предметов гибридного типа – женщина-фаллос, фаллос-тюлень и др. переданы в символической форме и имеют идею плодородия. И хотя у автора этой статьи при анализе представленных рисунков и фотографий искусства раннего неолита Амура такого впечатления не сложилось, но полного отрицания этого утверждения всё же трудно сделать. Сомнительна и идея плодородия, которая могла владеть умами древних людей. Постоянное увеличение едоков в племени не могло быть выгодно. Когда учёный перенёс это представление в Вознесенскую археологическую культуру Нижнего Амура (поздний неолит) – петроглифы Сикачи-Аляна, где по времени вульво-фаллических предметов уже не должно быть, неприятие ещё больше усилилось. Это послужило причиной попытки создания своего видения сущности этих петроглифов.

Переосмысление В.Е. Медведева заключило в себе мягкое отклонение «кишечной» семантики петроглифов, созданной академиком А.П. Окладниковым и предложение новой «вульво-фаллической» интерпретации их. Представление академика о смысле изображений внутри контуров лосей существует почти 40 лет и продолжает владеть умами историков, музейных работников, экскурсоводов и любителей петроглифов. Однако, прошло уже 10 лет, как оно утратило своё значение и теперь, не выдержав критики, представляет для академистов лишь исторический интерес, отражая впечатление возникшее у учёного при первом приближении к постижению семантики этих петроглифов.