По содержанию приложения могли различаться довольно существенно, поскольку редакторы журналов ориентировались на потребности подписчиков. Например, редакция «Родины», учитывая невысокие культурные запросы своих читателей, стремилась дать в приложении книги популярных жанров, написанные третьестепенными, имеющими успех у массовой аудитории авторами. В годовой комплект обычно включались исторические (А.В. Арсеньева, П.Н. Полевого, А.А. Соколова), «уголовные» (К.В. Назарьевой, А.И. Красницкого, И.Н. Пономарева), любовно-мелодраматические (Е.О. Дубровиной, Е.И. Зариной, Ф.В. Домбровского) романы. «Нива», среди читателей которой было немало провинциальной интеллигенции, ежегодно давала в приложении собрания отечественных (М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, И.А. Гончарова, А.А. Фета и др.) и зарубежных классиков, а также известных писателей-современников (А.П. Чехова, И.А. Бунина, В.Г. Короленко, П.Д. Боборыкина, Л.Н. Андреева и др.). Уровень приложений к другим журналам был выше, чем у «Родины», но существенно ниже, чем у «Нивы». Как свидетельствуют многочисленные воспоминания, собрания сочинений, выпускавшиеся в приложениях к «Ниве», составили основу многих провинциальных домашних библиотек. Однако велика была роль и других «приложений» в приобщении населения к регулярному чтению книг. Даже приложения к «Родине» удовлетворяли культурные запросы своих читателей, вводили книгу в их образ жизни и имели, следовательно, определенное просветительское и культурно-воспитательное значение. В конце XIX – начале XX в. в качестве приложений к иллюстрированным журналам рассылалось не менее 5 млн экз. ежегодно, то есть они являлись одним из основных каналов распространения книги в то время.

Глава VII

ГАЗЕТА В НИЗОВОЙ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ

Важное место в чтении русских читателей второй половины XIX в. занимала газета. М.Е. Салтыков-Щедрин писал в конце 1870-х гг.: «Физиономия нашей литературы, за последние пятнадцать лет, значительно изменилась <…>. Значение больших (ежемесячных) журналов упало, а вместо них, в роли руководителей общественного мнения, выступили ежедневные газеты»

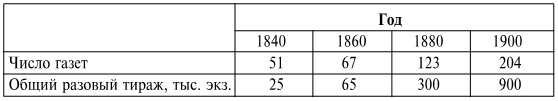

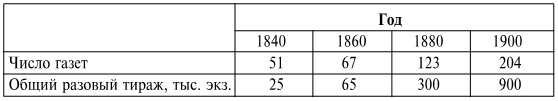

277. Симптоматично, что этот процесс затронул не только «образованную» публику, но и другие слои, не столь высоко стоящие в социокультурной иерархии. Появившись в России в XVIII в., в круг постоянного чтения чиновничества и провинциальных помещиков газета вошла еще в первой половине XIX в. Но тогда газеты носили, как правило, официальный или полуофициальный характер, а суммарная их аудитория не превышала даже в середине XIX в. 30—40 тыс. читателей. В пореформенный период началось быстрое развитие газетного дела, что нашло выражение в росте числа изданий и суммарного их тиража. По нашим примерным подсчетам (учитывались только литературные и общие (непрофилированные) газеты, выходившие не реже одного раза в неделю), процесс этот шел следующими темпами:

В 1913 г. общий разовый тираж всех русских газет составлял 2,7 млн экз. при 856 наименованиях

278.

Наряду с ростом числа газет в эти годы шел процесс усиливающейся их дифференциации: и по идеологической позиции (консервативные, славянофильские, либеральные), и по месту издания (столичные – провинциальные), и по характеру своего адресата (тот или иной социальный слой), что отражало дифференциацию социокультурной структуры общества.

Особенно важно отметить, что газета начинает втягивать в сферу своего воздействия все более широкие социальные слои.

В 1860—1870-х гг. к регулярному чтению газет приобщаются купечество и мелкое чиновничество, в 1880-х они становятся достоянием городских низов (приказчики, слуги, часть рабочих). С 1880-х гг. газета начинает проникать и в деревню, хотя массовое чтение и слушание чтения газет в крестьянской среде отмечалось лишь в самом конце XIX – начале XX в.

В крупных городах, где издавалось несколько газет, у каждой из них был довольно четко выделяемый (в социальном и социокультурном отношении) «свой» читатель. Если следовать за социальной иерархией их читателей, можно выстроить и иерархию газет. Причем в реальности эта иерархия была еще более сложна и многоступенчата, даже в рамках одного социального слоя в зависимости от уровня образования, идеологической позиции, эстетических вкусов разные группы обращались к той или иной газете.

Рассчитанная на полуобразованного городского читателя так называемая «малая пресса» стала возникать в первые пореформенные годы («Петербургский листок» – в 1864 г., «Петербургская газета» – в 1867-м, «Современные известия» в Москве – в 1867-м)

279. Интенсивное ее развитие начинается с 1880-х гг. К этому времени существенно повысился уровень грамотности городских низов, состоявших в значительной части из мигрировавших из сел крестьян, детство и юность которых пришлись на пореформенное время.

Учитывая возросшую популярность газет у низового «народного» читателя, издатели создают специальные органы, рассчитанные на эту аудиторию – «Московский листок» (1881—1918), «Новости дня» (Москва, 1883—1906). Из других, позже возникших и широко популярных аналогичных изданий следует назвать «Свет» (Петербург, 1882—1917), «Русское слово» первого периода своего существования (Москва, 1895—1900, с 1901 г. характер газеты существенно изменился), «Газету-копейку» (Петербург, 1908—1918), «Газету-копейку» (Москва, 1909—1918, название менялось: «Московская газета-копейка», «Московская копейка»).

«Малая пресса» отличалась от «большой» тем, что была дешевле, причем как в прямом, так и в переносном смысле. Во-первых, годовая подписка на низовую газету в 1880 г. стоила 8—9 р., в то время как на газету для образованной публики – вдвое больше: 15—17 р. Дешевле стоил и труд сотрудника «малой прессы»: если в солидной газете платили за строчку 4—5 копеек, то в низовой – 2—3. Но «дешевизна» характеризовала и содержание низовой газеты. Информацию, мысли, литературные образы, содержавшиеся в ней, принято было расценивать с точки зрения высокой культуры как упрощенные, примитивные, неглубокие, дешевые. Во многом «малая пресса» шла за крупной, используя сложившиеся жанры и традиции подачи материала, однако все это модифицировалось применительно к уровню образования и структуре интересов низовых читателей. Так, поскольку у читателей из «высших» классов газеты не являлись единственным видом чтения, то беллетристика там либо совершенно отсутствовала (как в «Голосе»), либо появлялась весьма редко (эпизодически в «Русских ведомостях», раз в неделю в «Новом времени») и была представлена произведениями малых прозаических жанров (рассказ, очерк). В низовой прессе художественная литература присутствовала практически в каждом номере и являлась одним из основных разделов газеты. Для читателей этих изданий она обычно являлась единственным доступным видом литературы, поскольку книги и журналы были дороги, сравнительно высокой была плата за пользование библиотеками для чтения и публичными библиотеками, да и подходящих по уровню изложения книг не хватало. Характерно, что в солидной газетной прессе публиковались обзоры журналов и рецензии на книги (то есть предполагалось, что их читатели обращаются к этимх видам изданий), в «малой» же прессе подобные рубрики отсутствовали. Зато здесь культивировались такие газетные жанры, как «роман с продолжением», репортаж о пожаре, «сценка с натуры», юмористические «мелочи» и т.п.