Произведения лубочной литературы отвечали на духовные запросы крестьян, были посвящены волнующим их темам и проблемам. Перечислим некоторые, наиболее важные из них.

Прежнее «наивное», нерассуждающее отношение к религии стало все более рационализироваться, что порождало обращение к религиозной литературе – житиям святых, духовно-наставительным книгам (типа «Путь к спасению»), а в дальнейшем привело у части крестьянского населения (особенно – переселившегося в город) к неверию и атеизму

422. Выход за пределы общины (как физически, в форме отходничества, поездок в город и т.д., так и духовно, через знания, полученные в школе) порождал потребность в новом объекте самоидентификации. Если раньше весь мир крестьянина замыкался в пределах общины (община так и именовалась крестьянами – «мир»), то теперь они осознавали себя прежде всего жителями определенной страны – России (отсюда интерес к книгам по ее истории и географии). Характерно, что осознание это шло в форме противопоставления «наших» «ненашим». В прошлом «нашими» были члены своей общины, а теперь ими стали жители своей страны, и литература о различных исторических событиях, где происходили столкновения с внешними врагами (Куликовская битва, войны Петра I, Отечественная война 1812 г., Крымская война и т.п.), помогала обрести искомое чувство общности. Естественно, что наибольший интерес вызывало обсуждение в книгах таких вопросов, по которым в традиционной культуре существуют самые жесткие нормы, – взаимоотношения полов, родительский авторитет, быстрое изменение социальных обычаев и нравов. Гнет властей сейчас, как и раньше, порождал чувство бесправия и стремление к свободе – и в лубочной литературе важную роль стал играть образ благородного разбойника и бунтаря, издавна существовавший в фольклоре. Растущее осознание собственной личности, контакты с представителями более высоких социальных и культурных слоев расширяли мир чувств и эмоций, повышали значимость любви в отношениях между полами – и в лубке усилилась струя «куртуазной» литературы, дающей образцы «галантного» поведения представителей разных полов. Влияние города разлагало традиционную сельскую этику и сельскую культуру – и в позднем лубке появились книги с резкой критикой городских нравов с моралистических позиций. Если учесть, что, как говорилось выше, в лубочной литературе нашел отражение и фольклор (песни, сказки), что в него попадали (как в адаптированном виде, так и непосредственно) произведения классических писателей и представителей «высокой» литературы, то мы увидим многоаспектность и многоадресность лубка, отвечавшего на самые различные запросы разных групп крестьянского населения.

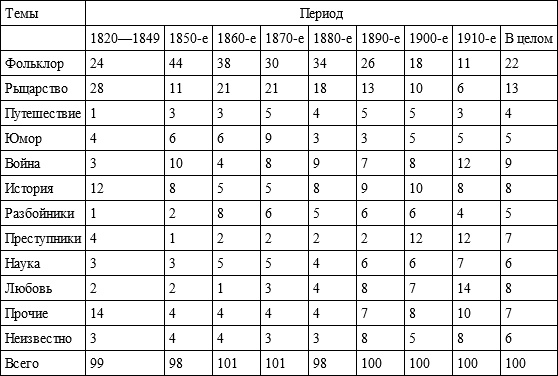

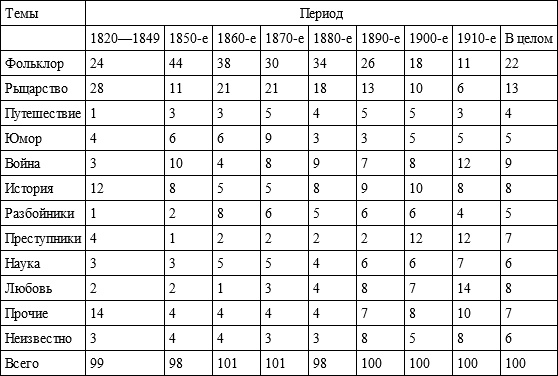

Темы лубочных изданий, %

Представление о тематике лубка (и следовательно, о структуре запросов его читателей) в различные периоды дает помещенная на с. 167 таблица. В ней приведены результаты подсчетов, осуществленных американским литературоведом Д. Бруксом на основе названий лубочных беллетристических книг

423. Тот факт, что заголовок в лубке в ряде случаев не соответствовал содержанию, не имеет принципиального значения, поскольку заголовок давался именно с учетом читательских интересов и предпочтений (для большей наглядности и выразительности несколько мелких рубрик таблицы Д. Брукса объединены нами в одну).

При всей условности осуществленной Бруксом классификации (поскольку в рыцарском романе любовь является одной из основных тем, в исторических нередко присутствуют разбойники и т.д.) приводимые им данные дают представление о степени популярности различных тем и о динамике структуры лубочного книгоиздания. Таблица наглядно демонстрирует постепенное снижение интереса к фольклорным произведениям (это были главным образом сказки) и рыцарским романам и повышение значимости любви и преступления.

Рост уровня образования крестьян, тесные контакты их с городской культурой, усиленное издание книг для народа и привыкание крестьян к ним привели к тому, что в XX в. лубочная книга частично вытесняется из круга крестьянского чтения, а частично осовременивается и сближается по содержанию с книгой для народа. Однако она не исчезла – менее требовательными читателями и особенно детской и юношеской аудиторией она читалась вплоть до Октябрьской революции.

Глава Х

ЗЕМСКИЕ СЕЛЬСКИЕ «НАРОДНЫЕ БИБЛИОТЕКИ» И ИХ АУДИТОРИЯ

Одним из основных средств приобщения крестьянства к чтению книг явились организованные земством «народные библиотеки». К началу 1890-х гг. библиотека на селе была редким явлением, основными каналами проникновения книги в крестьянскую среду были офени-разносчики, ярмарочные торговцы и монастыри. В 1915 г. в России насчитывалось уже примерно 25 тыс. сельских библиотек. Подобный быстрый рост числа библиотек и их читателей, свидетельствующий о высокой жизнеспособности этого социального института, заслуживает самого пристального внимания. Именно с помощью «народных библиотек» книга в конце XIX – начале XX в. прочно «прописалась» в деревне, стала постоянным элементом сельского быта. Несмотря на чрезвычайно большое значение их деятельности для истории отечественной культуры, характер работы и специфические особенности «народных библиотек» изучены очень слабо. Проблематика эта привлекала внимание дореволюционных исследователей, однако они, как правило, ограничивались чисто хронологическим описанием событий, связанных с возникновением этих библиотек, или статистическими подсчетами их численности, описанием состава читателей и фондов в разные периоды времени, почти не делая попыток осмыслить социальное и культурное значение деятельности земских библиотек

424. В современной научной литературе, кроме краткого обзора их истории в книге К.И. Абрамова, других публикаций по этой теме практически нет

425.

Нам представляется, что для понимания того, как почти на пустом месте возникает и в дальнейшем успешно действует специфический канал распространения книги, как этот канал постепенно создает себе аудиторию, история сельских «народных библиотек» дает чрезвычайно ценный материал. Поэтому в данной главе дается попытка рассмотреть основные этапы возникновения, становления и развития библиотек указанного типа и раскрыть на этой основе закономерности «укоренения» библиотеки в крестьянской среде.