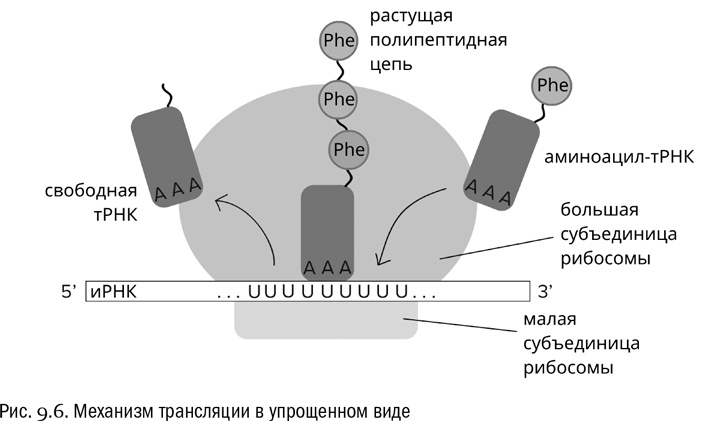

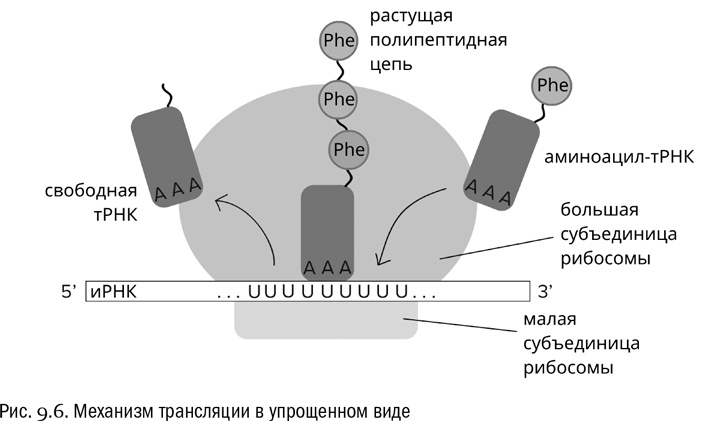

Дальше вступает в действие простой механизм (см. рис. 9.6). Во время трансляции любая проплывающая мимо аминоацил-тРНК может чисто случайно столкнуться с тем кодоном иРНК, который в данный момент находится в активном центре рибосомы. Но свяжется она с ним только в том случае, если ее антикодон будет этому кодону комплементарен. Тогда рибосома отрежет аминокислоту от тРНК, присоединит ее к растущей белковой цепочке, а сама продвинется по иРНК на один шаг вперед (в сторону 3'-конца). После чего цикл повторится.

Антикодон тРНК, связанной с рибомосой, всегда комплементарен кодону, находящемуся в данный момент в активном центре этой рибосомы. Иначе трансляция не пойдет. Добавим, что белок при трансляции всегда синтезируется от N-конца к C-концу, то есть от свободной аминогруппы к свободному карбоксилу, но не наоборот (см. главу 3). Именно поэтому аминокислотные последовательности белков в таком же порядке и записываются в базах данных.

Источниками энергии для трансляции (и для транскрипции тоже) служат нуклеозидтрифосфаты. Причем в данном случае это не столько уже знакомый нам АТФ, сколько гораздо менее распространенный ГТФ. Почему так? Ведь АТФ в клетке больше, а с точки зрения энергии выбор между АТФ и ГТФ не дает ни заметного проигрыша, ни заметного выигрыша, энергетическая “цена” реакций распада этих веществ примерно одна и та же.

Поставим вопрос иначе: почему вообще самой универсальной “энергетической валютой” стал АТФ, а не ГТФ, ЦТФ или УТФ? Простейшую подсказку можно получить, если взглянуть на формулы четырех азотистых оснований. Аденин — единственное из них, в котором нет ни одного атома кислорода. В молекулах гуанина, цитозина и урацила кислород есть. На древней Земле, где свободного кислорода в атмосфере было очень мало, аденин наверняка легче всего синтезировался, и, соответственно, адениновые нуклеотиды тоже. Клетки использовали тот химический субстрат, который был самым доступным. Возможно, как раз поэтому именно молекула АТФ стала универсальным переносчиком энергии

[67].

Но универсальность АТФ имеет и свои минусы. Дело в том, что из-за особой важности этого вещества его концентрация (а точнее, соотношение концентраций [АТФ]/[АМФ]) очень жестко контролируется внутриклеточными регуляторными системами. В многоклеточном организме слишком резкое отклонение этого параметра от нормы может вызвать даже “самоубийство” целой клетки, так называемый апоптоз. На ГТФ этот контроль не распространяется, поэтому менять его концентрацию можно гораздо свободнее. Возможно, смысл “подключения” транскрипции и трансляции к ГТФ состоит как раз в том, чтобы сделать эти жизненно важные процессы автономными, снизив их зависимость от всего остального происходящего в клетке.

Открытие механизма трансляции тут же дало ученым превосходный ключ к расшифровке генетического кода. Например, что будет, если синтезировать искусственную иРНК, в которую из всех азотистых оснований входит только урацил, и поместить ее в обычный водный раствор, предварительно добавив туда рибосомы, полный набор аминоацил-тРНК и источники энергии? Оказалось, что в этом случае прямо в пробирке, без всякого участия живых клеток, может синтезироваться белок, состоящий из одной-единственной аминокислоты, а именно из фенилаланина. Этот эксперимент был реально поставлен в 1960 году, и в результате его был расшифрован первый кодон — УУУ. Это кодон фенилаланина

[68]. Расшифровка всех остальных кодонов после этого была уже только делом биохимических опытов, пусть и непростых технически, но абсолютно прозрачных по смыслу. Завершить ее удалось всего за каких-то пять лет. К 1965 году генетический код был полностью взломан (cracked). Именно так это тогда называли в статьях, а еще чаще в разговорах, вполне в духе основоположника научного мировоззрения сэра Фрэнсиса Бэкона, некогда заявившего на весь мир, что знание — сила.

Экспрессия

Весь процесс переноса генетической информации от ДНК через РНК к белкам называется экспрессией генов. Тут мы в который раз, и теперь уже вплотную, сталкиваемся с понятием “ген”. И пора, пожалуй, немного его обсудить, прежде чем идти дальше.

Итак, что же такое ген? Слово это слышал каждый. Но вот дать строгое определение гена на самом деле не так уж и легко. Довольно часто встречается мнение, что ген — это участок ДНК, кодирующий структуру одного белка (концепция “один ген — один белок”). Для большинства генов это верно. Но не для всех. Например, белок, у которого есть четвертичная структура, кодируется несколькими генами. В самом деле, такой белок по определению состоит из нескольких аминокислотных цепочек, которые могут синтезироваться отдельно, а объединяться только после трансляции.

Еще большую проблему для “белкового” определения гена составляют РНК. Все клеточные РНК транскрибируются с генов, но довольно многие из них потом не транслируются ни в какие белки. Например, это относится ко всем рибосомным и транспортным РНК. Между тем те участки ДНК, на которых закодированы последовательности рРНК и тРНК, — это тоже гены, нет никаких оснований не считать их таковыми.

Обойти эти трудности можно, если решить, что ген — это единица транскрипции, то есть участок ДНК, кодирующий одну любую РНК (информационную, транспортную или рибосомную). Правда, к этому определению при желании тоже можно придраться: например, в некоторых геномах встречаются гены, которые транскрибируются обычно вместе, хотя кодируют разные белки. Словом, ген — это типичный пример общего понятия, которое в разных случаях может применяться немного по-разному.