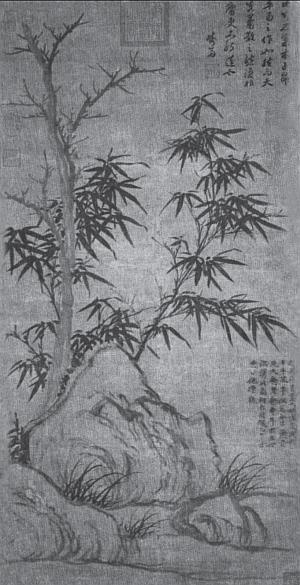

Не только оппозиционная пара имеет скрытый подтекст в изображаемом, но и каждый образ является символом, обладающим имплицитной информацией. Так, «хризантема» – символ осенней красоты природы и «осенней» же поры в жизни человека, «бамбук» – конфуцианский символ стойкости и преданности своему императору, шире – долгу (такого же характера символика «кипариса»), «улетающие гуси» – обозначение тоски по дому находящегося на государственной службе солдата или чиновника. И, наконец, само слово, его иероглифический знак включается в сферу эстетики в виде каллиграфии – любовно выписанной поэтической цитаты, помещающейся в правом или левом верхнем углу изображения (илл. 35).

Если в пейзажных изображениях господствует даоский подтекст, то в жанровых сценках на фарфоровых изделиях, свитках и портретах довлеет конфуцианство. Статичная фигура, одетая в красное, взгляд, лишеный эмоций и устремленный поверх голов зрителей, – все это выдает чиновника на важном посту, занятого мыслями о государственном благе. Изображение семьи четко определяет иерархию отношений: глава дома – от прочих домочадцев, а те, в свою очередь – от слуг отличаются более крупными размерами. Так, очень зримо сформулированы принципы книги Учителя Куна (Кунцзы, или Кун Цю, Конфуция) «Лунь юй»: разделения общества на «благородных» мужей и «ничтожных людей». «Благородный муж» – это представитель высших слоев общества, занимающийся интеллектуальным трудом и обладающий добродетелями: «жэнь» (человеколюбием, милосердием, скромностью, добротой), «и» (понятием о долге, моральных обязательствах), «ли» (представлением о нормах поведения в обществе, этикете, благопристойности), «чжи» (знаниями всего лучшего, что было достигнуто древними), «синь» (верностью, покорностью правителю, искренностью) и, главное, – «сяо» (сыновней почтительностью). «Ничтожный» же человек, в противовес занимающийся физическим трудом и принадлежащий к простолюдинам, отождествляется и с собранием всевозможных безобразных качеств, как то: действует только из понятий выгоды, издевается над словами мудрецов, не имеет понятия о долге, о запретах, не ведает гармонии, не имеет чувства собственного достоинства, вечно ждет милости и зависим.

Илл. 35. Китай. Династия Юань. Чао-Менг-Фу. Старое дерево. Свиток. Роспись по шелку

В архитектурных сооружениях и скульптуре, пластических изображениях Китая наиболее ярко выражен буддийский подтекст. Буддизм проник на территорию Китая в первые века после Р. Х. и приспособился к местным условиям, используя идеи конфуцианства. Главные его заповеди:

1. Не убивай не только человека, но и всякое живое существо. Как мать любит свое дитя и готова пожертвовать своей жизнью ради него, пусть каждый любит всех такой любовью и будет отдавать свою жизнь за других.

2. Не воруй. Не только самому не надо воровать, но нужно всеми силами помогать другим в полной мере воспользоваться плодами своего труда.

3. Берегись смотреть на женщин. Если женщина стара, смотри на нее как на мать; если молода – как на сестру, а если совсем молода – то как на дочь.

4. Не говори неправды. Нет такого преступления, в котором бы не участвовала, как главная часть его, ложь.

5. Не пей хмельного. Когда разум затемнен, человек лишается возможности отличить правду от лжи, сбивается с истинного пути и способен совершить любую ошибку.

Статуи Будд и бодхисатв, выставленные в залах Китая и Кореи, иллюстрируя эти заповеди, несут на себе печать типа красоты, генетически связанного с индийской культурой, – мягкий овал лица, полуприкрытые удлиненные глаза, улыбка, смутно блуждающая на губах, символика жестов – все указывает на самоуглубленное самосозерцание и погруженность во внутренний мир.

Думается, что после прогулки по залам Китая, Кореи, Тибета в музее Далем-Дорфа каждый задумается об особенностях этой культуры, о передаче традиций, накопленного опыта из поколения в поколение, о том, что, несмотря на бесчисленные войны, мятежи и разрушения, на протяжении трехтысячелетней истории художественная жизнь Китая сохраняла свою активность, жизнестойкость, монолитность. В отличие от многих стран непрерывность ее развития, прочная связь ее с древностью обусловили такую стойкую преемственность традиций, что многие характерные особенности художественного мышления продолжают свою жизнь и сегодня.

Япония

Лишь прикоснуться

К росинке хризантемы

На горном склоне —

И жизнь наша продлится,

Как век тысячелетний.

Из антологии «Кокинсю» (пер Н Фельдмана)

Далее на нашем пути – зал с ширмами из Японии. Несомненно, и эти птицы, сливы, сосны требуют комментария.

Как представляется многим исследователям, специфика развития японской культуры связана с географическим положением Японии и ее историческим путем. Географическая изолированность – островное положение – способствовала тому, что Япония стала одной из немногих стран мира, неизведавших иноземного вторжения. В истории же ее периоды контактов с континентальной культурой перемежались с периодами сознательной самоизоляции. В результате это привело к такой особенности этнопсихологии, как способность усвоения чужого опыта и ассимиляции его до такой степени, что он воспринимался последующими поколениями как органическая часть национальной традиции.

Включение Японии в мировое пространство проходило в два этапа. Первый этап – в начале первых веков нашей эры, он связан с освоением духовных ценностей Восточной и Юго-Восточной Азии. На протяжении многих веков японская культура развивалась в русле идейных исканий и художественных форм китайской цивилизации, отбирая для себя наиболее необходимое и плодотворное. Параллельно с конфуцианством на территории Японии осваивался и буддизм, что тоже оказало огромное влияние на мировосприятие японцев, их этику и эстетику. В дальнейшем отношения между китайской и японской культурой сложились так, что «ученик» превзошел «учителя» и оказал огромное влияние на развитие мировой культуры.

В середине XVI в., когда на земли Японии впервые ступили европейцы, начался второй этап общения страны с внешним миром. В истории этих контактов было три периода: появление португальцев и распространение христианства (40-е годы XVI в. – 30-е годы XVII в.), контакты с голландцами, получившими разрешение жить в Японии (к. XVIII – сер. XIX в.), и обоюдные контакты с европейцами, продлолжающиеся с конца 60-х годов XIX в. и до наших дней. В разное время отношения с европейцами отличались разной степенью интенсивности, иногда прерывались на длительный период. Так, к примеру, в связи с тем, что христианское вероучение совершенно не соприродно японскому мировосприятию, идеям кармы, пантеизма, архаическому синтоизму и конфуцианству, в 1597 г. был издан указ императора, ставивший христианство вне закона. Церкви должны были быть разрушены, миссионеры – изгнаны из страны. Через всю Японию – от Киото до Нагасаки – были проведены 26 христиан, в конце пути для общего устрашения они были подвергнуты жестоким пыткам и распяты на крестах.