В 1202 году, после серии войн с монголами-тайджиудами, которых возглавлял Джамуха, бывший побратим Тэмучжина, Чингисхан решил наконец отомстить за убийство отца и полностью истребить племена татар. Решающее сражение произошло весной этого года близ впадения реки Халхи в озеро Буир. В результате все четыре татарских племени, противостоявших монголам, были разгромлены.

1206 год можно считать годом возникновения Монгольской империи; в этом году происходит великий курултай на Ононе, на котором Чингисхан объявляется всемонгольским ханом. Этим успехом он был обязан как своим личным качествам, так и доблести своих соратников. В прошлом вождь рода, а затем монгольский хан, Темучжин был теперь фактически провозглашен степным императором.

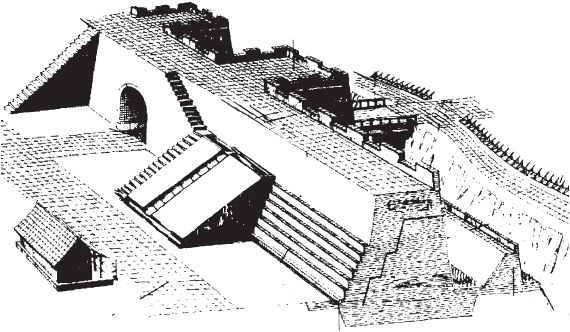

Фрагмент крепостной стены, типичной для китайской фортификации эпох Тан и Сун. Реконструкция, вид изнутри. Хорошо виден ров, выступающие за линию стены четырехугольные башни, ведущие на стену лестницы и рампа для затаскивания на нее метательных орудий и другой громоздкой техники

Его энергия нашла себе выход в набегах на оседлые государства за пределами степей. Вероятно, именно тогда же Чингисхан начал серьезную и детальную разработку планов нападения на Цзинь. Возможно, он не планировал завоевания северного Китая, но совершенно точно собирался добиться регулярных выплат со стороны цзиньского правительства, которые позволили бы ему поддерживать собственную гегемонию в степи. Отказываться от своего вассалитета, он, впрочем, не торопился, ожидая удобного момента. И этот момент наступил.

В 1209 году на императорский престол Цзинь взошел Мадаху Чунхэй (кит. Юнь-цзы, тронное имя – Вэй Шао-ван). По тысячелетней традиции, манифесты о смене правителей рассылались по всем окрестным государствам. Одной из обязанностей посланцев было подтверждение новым императором всех обязательств и притязаний империи. Не обошли посольства стороной и монгольские степи.

В 1210 году Чингисхан, принимая посла Юнь-цзы, должен был встать на колени и поклониться подателю манифеста. «Кто новый государь?» – спросил он. Посол ответил: «Вэй-ван Юнь-цзы». Чингисхан повернулся в сторону китайской границы, плюнул и сказал: «Признаю императором Поднебесной лишь того, кто отмечен Небом. А этот – заурядный и робкий, разве можно такому поклониться!»

По существу это означало объявление войны.

Главнокомандующим армии цзиньцев, согласно действующим в это время законам империи, являлся сам император Юнь-цзы. Еще за год до разрыва отношений он посетил Чингисхана в качестве посла. Уже тогда Чингисхан во время приема не исполнил положенного в таких случаях ритуала, на что не получил достойного ответа. С тех пор у монгольского владыки сложилось весьма нелестное мнение о способностях Юнь-цзы. С мнением Чингисхана следует согласиться. Пассионарная энергия династии Цзинь клонилась к закату, и в начавшейся войне у великого монгольского полководца не оказалось достойного соперника.

Завоевание Китая монголами еще раз подтвердило постулат о том, что никакие теоретические знания не заменят таланта, ума и воли отдельной личности.

ВООРУЖЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ

Основой организации монгольского войска была десятичная система; минимальной боевой единицей являлся десяток воинов, из состава которых выбирался десятник; десять десятков составляли сотню, командира которой назначал тысячник; десять сотен составляли тысячу. Более крупную войсковую единицу – тумен (10 тысяч) – ввел Чингисхан, который лично утверждал темников. Несколько туменов составляли корпус или отдельную армию. Такая система организации войск позволяла «управлять массами все равно, что немногими» (Сунь-цзы).

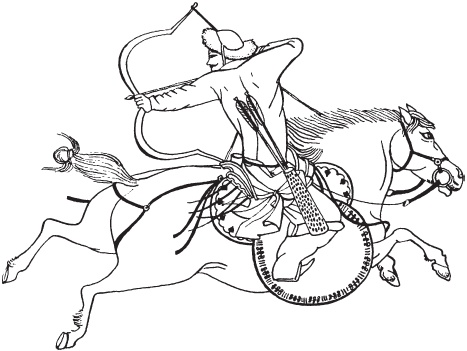

Китайский рисунок с изображением монгольского конного лучника

Особой частью монгольского войска являлся гвардия – кешиг, состоявшая из наиболее достойных и выдающихся воинов. В отличие от армий своих предшественников – степных империй, подобных государствам хунну или тюрок, Чингисхан включал в гвардию людей из различных племен. Главными критериями, по которым отбирались гвардейцы, были воинская доблесть и личная преданность государю.

В монгольских войсках имелись и части специального назначения. Китайские источники отмечают, что «воинственные вожаки и крепкие нукеры собираются в специальные пятерки, находящиеся в ближайшем окружении командующего, они называются войсками батуров (богатырей)». Эти отряды использовались, например, во время штурма крепостей. Они гнали вперед толпу простолюдинов, обычно из местных жителей, которую монголы называли «хашар», чтобы они служили живым щитом штурмовым отрядам. И уже в ходе войны с Цзинь были созданы отдельные части технических родов войск – «артиллерийские», инженерные и военно-морские.

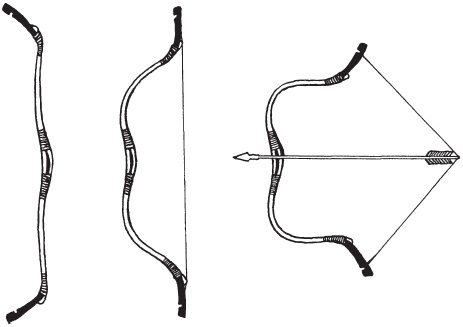

Основу монгольской армии составляла мобильная конница, вооруженная луками. Даже в эпоху Высокого Средневековья в степях были наиболее распространены луки двух старинных типов: «скифский» и «гуннский». Классический скифский лук имел специфичную форму и ряд постоянных признаков: достаточно гибкую центральную часть (рукоять), резко отогнутые назад и почти прямые плечи, приблизительно вдвое превышающие длиной рукоять, а изгиб, переходящий от рукояти к плечу, не столько округл, сколько угловат. Такой лук являлся сложносоставным, усиленным пучками сухожилий, с костяными и бронзовыми, часто художественно оформленными накладками. Наибольший размер подобного оружия составлял 1 м. От «скифского» лука несколько отличался «гуннский» (иногда называемый «парфянским»), имевший выгнутые с обеих сторон, широкие и глубокие внутрь плечи, разделенные посередине прямым бруском круглого сечения.

Наконечники стрел предпочитались крупные, на круглых или граненых черешках с трапециевидными лопастями, дававшие огромные рваные раны. Иногда такие наконечники дополнялись отверстиями-свистунками, благодаря чему монгольские стрелы издавали в полете характерный звук.

Весь комплекс предметов (лук, стрелы и футляры для них) назывался саадаком. Иногда саадак включал в себя колчан, изогнутый сообразно луку и имеющий две трети его высоты, в который также помещались и стрелы (в отдельном отсеке). Однако чаще всего лук помещался в отдельный кожаный чехол, а колчан для стрел представлял собой сплющенный цилиндрический футляр с плоским дном, заметно расширяющийся книзу. Более короткая передняя стенка, прикрытая сверху куском кожи, открывала наконечники стрел, лежащих оперением вниз. Такой колчан всегда вешался горизонтально на правом боку.

Монгольский лук – со снятой тетивой, с надетой тетивой и в натянутом виде

В качестве оружия средней дистанции боя широко применялись копья и дротики. Наконечники копий были ромбической, листовидной и даже пламевидной формы. Часто на копьях укреплялись вымпелы и знамена, из которых главным военно-ритуальным символом считалась волчья голова, часто выполнявшаяся из драгоценных металлов. В конструкцию знамени с волчьей головой входило и «туловище» из ткани в виде открытого и отороченного фестонами длинного и узкого мешка, иногда расписанного чешуйками. В результате знамя представляло собой волкоголового дракона, который, развеваясь, издавал воющий звук.