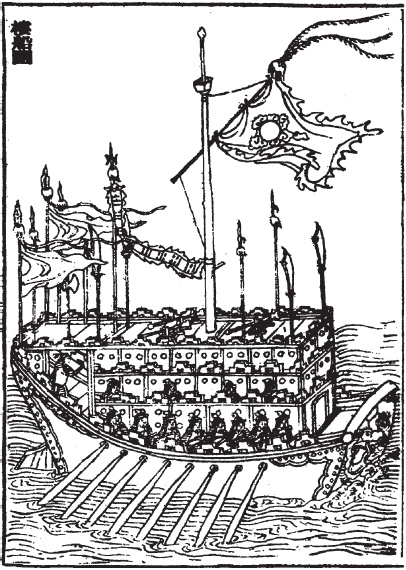

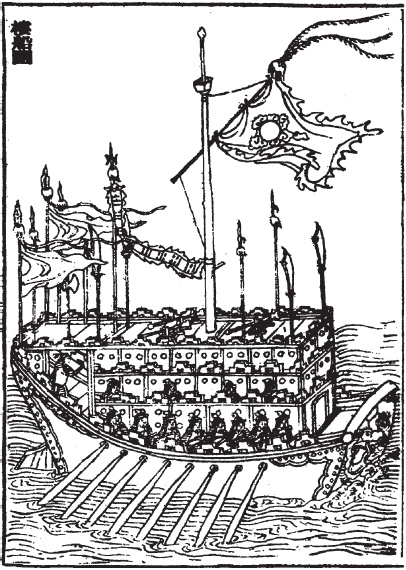

Китайский четырехпалубный боевой корабль, оснащенный противовесными требушетами. Рисунок датирован периодом после 1272 года

Шлем самурая был тяжелым; он представлял собой несколько железных пластин, скрепленных большими коническими заклепками, и головки этих заклепок выступали над его поверхностью. На макушке имелось большое отверстие (тэхэн), служившее для выпускания волос наружу: сами волосы служили подкладкой. Большой изогнутый назатыльник (сикоро) также собирался из железных пластин; края его выгибались вверх и наружу, для защиты лица. Шлем венчался небольшим украшением (агэмаки), прикрепленным к его тыльной стороне. У некоторых воинов шлемы имели забрало в виде железных пластин, прикрепленных к лобной части и закрывающих щеки.

Японский воин в полном доспехе, шлеме и маске

Существовало большое различие в одежде между конным и пехотинцем. У пехотинца были не коробчатые, а более простые доспехи (домару), плотно облегающие тело.

МОНГОЛЫ

Монгольская армия, отправленная в заморский поход, была профессиональным войском – это касается как минимум собственно монгольской составляющей экспедиционных сил. Здесь перед нами уже не та кавалерия, которая пронеслась по всей Евразии, а специально подготовленные войска – пешие отряды, на китайский манер выступающие плотным строем (что-то среднее между каре и фалангой), использующие при этом как достижения военной мысли Китая, так и те виды вооружения, которые сделали монголов владыками половины мира.

Так, в десантной армии имелось нечто похожее на артиллерию – катапульты, стреляющие разрывными железными шарами, начиненные не то порохом, не то зажигательным материалом – мнения исследователей здесь расходятся.

[20] У монголов были хорошие пращи, а также большие кривые луки, превосходившие японские луки по дальности стрельбы. Марко Поло сообщает, что у каждого монгола имеется лук и 60 стрел; из этих 30 стрел – легкие, с маленькими острыми наконечниками, для попаданий с дальних расстояний, и еще 30 – тяжелые, с большими тяжелыми наконечниками, используемые на близком расстоянии, которые наносят большой ущерб телу, доспехам и оружию противника. Когда монголы расстреливали все свои стрелы, они брались за мечи, палицы и копья, с которыми также управлялись мастерски.

Монгольский лук был способен посылать стрелы почти на четверть километра. Правда, за сто лет до этого сражения, в эпоху противостояния домов Тайра и Минамото, японцы тоже могли посылать стрелы на такое расстояние, причем весьма эффективно. Это были тяжелые луки Канто, считавшиеся самыми мощными во всей Японии. Но теперь у защищавшихся имелись более легкие луки из Кюсю, к тому же за десятилетия мира самураи подрастеряли навыки меткой стрельбы, тем самым проигрывая монголам и в этом отношении. Кроме того, монголы использовали отравленные стрелы, которых никогда не применяли японцы. Наконец, монголы имели металлические щиты, прекрасно защищавшие от стрел соперника, которые отсутствовали у японцев.

Пожалуй, единственное, в чем островитяне не уступали захватчикам – это в личной доблести. Самураи бились отчаянно, упорно, и если бы исход сражения зависел только от отваги, то, вполне возможно, монголы могли потерпеть поражение еще до бури, уничтожившей их флот.

ХОД СРАЖЕНИЯ

Попытка монголов вторгнуться в Японию – первое в истории этой страны крупное внешнее вторжение. Островное положение страны надежнее любых укреплений защищало ее от возможных нападений. Так получилось, что только дважды в своей истории Япония испытала на себе иноземную агрессию, и оба раза это было связано с монгольскими нашествиями – в 1274 и 1281 годах.

В октябре 1274 года монгольско-корейская армада покинула гавань в юго-восточной части Коре, держа путь на остров Цусиму. Здесь располагался небольшой гарнизон, которым командовал Се Сукэкуни – внук адмирала Тайра Томомори. Его отряд насчитывал лишь 200 человек, это было чудовищно мало против такой армии, тем более что военная тактика и вооружение монголов, как мы видим, превосходили японские. 4 ноября кочевники высадились на береговой полосе и после ожесточенного сопротивления перебили всех защитников острова, забрали в плен мирных жителей и отплыли дальше. Следующий рейд они совершили 13 ноября, захватив остров Ики, гарнизоном которого также командовал потомок Тайра – Саэмон-но Кагэтака. С Ики произошло то же, что и с Цусимой: его храбрые защитники были уничтожены. Японские сказания говорят, что генералы Ким и Хун возвратились на корабли, принеся с собой трофей – 1000 отрубленных голов.

Монгольская пехота и конница на японской земле. Рисунок из «Свитков Вторжения»

От Ики монголы повернули на юго-восток, к Кюсю. Это один из пяти больших японских островов, и буквально его название переводится как «девять провинций». Одной из этих провинций была Тикудзэн, расположенная на севере острова, ближе всего к островам Цусима и Ики; ее географическое положение имело особое значение для любого потенциального агрессора. Ровное и протяженное побережье Тикудзэн омывается морем, которое называется «Гэнкай». Дадзайфу находится в юго-западной части северного Кюсю. Политически Кюсю также был под контролем правительства в Камакуре, однако местные правители традиционно имели большое влияние и являлись могущественными князьями – мы имеем в виду роды Отомо, Мацуура, Кикути, Харада, Ояно, Кодама и др.

Со времен императора Тэнки (то есть с 668–671 годов) в северной части Кюсю имелись укрепления, носившие называние Мидзусиро («водная крепость»), построенные специально для отражения атак с моря. Эти укрепления с тех пор почти никогда не использовались и потому ко времени появления монгольской угрозы весьма обветшали. Как только нападение стало реальной перспективой, Ходзе Токимунэ приказал заново отстроить их и усилить системой новых брустверов и бастионов, высотой от 2 до 5 м, сделанных из камня или песчаника. Серия валов тянулась по побережью примерно на 40 км. Реконструкция укреплений велась силами самих князей. Работа была закончена как раз накануне «визита» монгольских гостей.

Монголы вошли в воды провинции Тикудзэн 18 ноября. Отдельные части захватчиков отправились на кораблях занимать пункты на побережье пролива – Имадзу, Сахара, Хирадо, Момомиси, Акасака и другие, а остальные бросили якорь в проливе Хакодзаки (море Гэнкай). На следующий день монголы подошли к Хаката – порту в начале залива, укрытом отмелью Сига.