2. Создавать парадоксы можно и в одиночку, но разрешать их, тем более в первый раз, необходимо в команде, по технологии мозгового штурма по ИКР (см. главу 1).

Я продолжаю работу над методами создания парадоксов. Сейчас детально разработаны только два способа (предложенные в этой главе), а их видится как минимум пять. На моих тренингах участники через 40 минут уже спокойно строят парадоксы без дополнительных методик, а просто по аналогии. Но поначалу, с четким методом, это будет происходить более эффективно.

Для типовых ситуаций возможно формирование таких парадоксальных задач заранее. Например, можно сделать сборник парадоксов по темам:

• типовой магазин, банк, инновационная кампания, стенд на выставке;

• управление качеством на производстве, качеством образовательного процесса;

• продажа товаров/услуг.

Парадокс – это средство постановки задачи. Как было сказано в начале раздела, поставить задачу часто сложнее, чем ее решить. Применение метода парадоксов существенно облегчает процесс. В результате мы получаем целый «букет», комплекс задач, которые описывают идеальное решение с разных сторон. Полученные парадоксы-задачи мы решаем методом решения задач, рассмотренным в главе 1, – универсальным методом нетехнической ТРИЗ (ресурс – прием – решение).

Совет от траблшутера

Вот главный парадокс – все неразрешимые парадоксы разрешимы. Трудно, но можно. Если бы было легко, все давно так бы и поступали. Но люди берутся за то, что легко, или повторяют за первопроходцами. Если хочешь победить в конкурентной гонке, сделай то, что никто до тебя не сделал, – разреши свой парадокс.

Разговор с траблшутером

Пример из личной практики консультирования № 19: идеальная улика против идеальной кражи

В 1991 году к нам обратилась страховая компания. Времена были тяжелые, бандитизм процветал, угонщики автомобилей чувствовали себя вольготно. Клиенты искали возможность застраховаться от угона, но редкая компания отваживалась это делать за разумную цену. В законе имелся существенный прокол: когда угонщика ловили, он говорил: «Я машину не угонял, а просто взял покататься». Это не уголовное, а административное нарушение – мало кого сажали и серьезно наказывали. Так что машины воровали по сути безнаказанно, практически без риска. Работала целая индустрия: перебивали номера, перегоняли автомобили в другой регион, продавали там. Административный штраф – небольшой, а выгода велика. Следовательно, это криминальный бизнес с «высокой идеальностью», поэтому он был весьма привлекателен. Крупные компании создавали собственные детективные агентства, которые искали и ловили угонщиков, пользуясь неофициальными связями как с МВД, так и с преступниками. Это было жуткое бизнес-месиво, где царствовал закон джунглей. Нас попросили найти способ, как сделать страхование от угона привлекательным для данной страховой компании.

Стали искать такое решение, чтобы угон машины перешел в такую категорию преступлений, за которую полагалось гораздо более суровое наказание. Что это может быть? Похищение человека, животного… Не то. Надо найти небольшой объект с высокой степенью ценности.

Идеальным решением стала «кража интеллектуальной собственности». Это может быть ноу-хау, патент, изобретение, неизданная книга и пр. И такое ноу-хау хранится в машине в секретном месте в запечатанном пакете – нотариально заверенном, опломбированном и т. п. Когда угонщика ловят, оказывается, что ноу-хау рассекречено. Ущерб оценивается в огромную сумму, против угонщика возбуждается дело.

Но тут же возникает новое противоречие, вторичная задача: как сделать так, чтобы это ноу-хау было открыто в момент ловли угонщика, при том что класть его в машину мы должны закрытым? Как объяснить суду, почему мы храним где-то в бардачке интеллектуальную собственность большой ценности?

Мы начали решать эти противоречия… Потом поняли, что в этом нет прямой необходимости. Компания воспользовалась принципом «угроза сильнее ее исполнения» и запустила «утку» – историю о том, что одного такого угонщика поймали, осудили и сурово наказали. Этого оказалось достаточно – в компанию пришли «ходоки» от угонщиков и сказали: «Вы нечестно играете – предупредите, какие машины нельзя трогать». Компания сделала наклейки на автомобили «Машина застрахована в компании АБВ» – это был сигнал для преступников, что такие машины нельзя трогать. Они и не трогали. У страховой компании снизились издержки по этому виду страхования, и она смело начала предлагать страховку на рынке, оторвавшись от конкурентов.

Пример из личной практики консультирования № 20: листовки у метро

Задача решалась для предвыборной кампании в Санкт-Петербурге в конце 1990-х годов. Один из типовых способов агитации – раздача листовок в многолюдных местах (в метро, на рынках и т. п.).

В нашем районе была единственная станция метро, куда стекается множество горожан, то есть здесь мы можем охватить львиную долю нашего электората, да еще и два раза в день (утром и вечером). Вход на станцию находится в сквере, к нему ведет узкая дорожка – тут легко завладеть вниманием людей. Как именно? Растяжками, пикетами, листовками… Всё это было.

Наша команда начала раздавать людям листовки. Технология абсолютно понятная, отточенная десятилетиями – что в нее можно внести нового? С позиций обыденного мышления это даже и не задача: процесс работает, всё хорошо, а если что-то даже и плохо – ну куда от этого деваться…

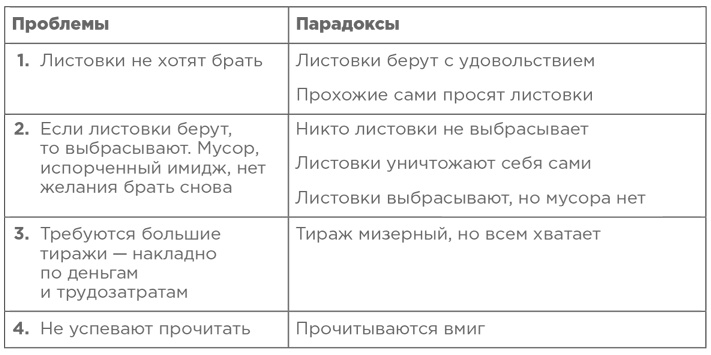

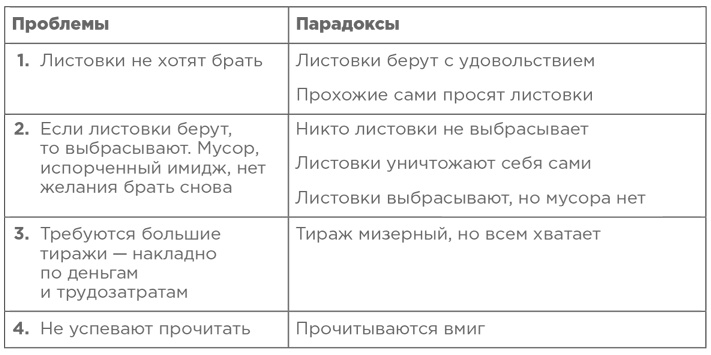

Рассмотрим возникшие проблемы.

1. Листовки не хотят брать.

2. Если листовки берут, то выбрасывают. Мусор, испорченный имидж кандидата, нет желания брать листовки снова.

3. Требуются большие тиражи – накладно по деньгам и трудозатратам.

4. Люди не успевают листовки прочитать.

Вот варианты идей в одной из рабочих групп.

1. Листовки на листьях (их выбрасывают, но это не мусор).

2. Сделать листовки смешными и добрыми (например, с крыльями ангелочка) и крепить их к одежде впереди идущего человека (люди сами становятся каналом распространения).

3. Листовка с телепрограммой (ее не хотят выбрасывать).

Но мы не должны решать эти задачи как таковые – их надо сначала усложнить и решать усложненными. Мы должны обратить вред в пользу и построить на основе проблем парадоксы! Только так мы выходим в область необычных решений. Чем сложнее и недостижимее парадокс, тем лучше – значит, именно в этой области лежит неожиданное, сильное и неочевидное решение, до которого не добрались конкуренты.

Метод, о котором мы говорим, потому и называется «мозговой штурм по ИКР», что мы сначала максимально сужаем поисковое поле, отсекая заведомо очевидные и невыгодные решения, оставляя только сильные и прорывные, а затем начинаем проводить мозговой штурм – как достичь ИКР / реализовать парадокс с помощью такого-то ресурса? А этого? А вот этого?