Спроектированный в начале 1914 г. под руководством Эрнста Хейнкеля, двухместный невооруженный биплан «Альбатрос» с успехом использовался в начальный период войны. Следом за трехстоечным B.I появился двухстоечный вариант В.II, в ходе дальнейшего совершенствования превратившийся в разведчик и бомбардировщик «Альбатрос» С.

Завод Лебедева в период 1915–1916 гг. восстановил более десятка «Альбатросов» B.I и В.II, оснащенных рядными двигателями водяного охлаждения «Мерседес» мощностью 100 и 150 л. с. и «Бенц» мощностью 120 и 140 л. с. Эти аппараты официально именовались как «биплан типа А1-Лебедь-XI», где первая буква указывала на принадлежность к «Альбатросам», арабская цифра — на очередной вариант. Часто их называли просто «Лебедь-XI». Практически все они отличались двигателями, количеством стоек, размахом и площадью крыльев. В частности, завод в документации для своего XI-го типа указывал такие размеры: размах крыльев самолетов № 1, 2, 5, 6–13 м, размах крыльев № 3–14,5 м, площадь крыльев № 1 — 39 м2, № 2 — 40,8 м2, № 3 — 43 м2, № 5 — 43,6 м2, № 6 — 42,2 м2.

Самолеты «Лебедь-XI» сдавались заводом по мере поступления на предприятие различных частей и узлов, прежде всего двигателей. Наиболее совершенным считался двухстоечный вариант «Альбатроса», который Лебедев выбрал для дальнейшего копирования. При наличии достаточного количества двигателей жидкостного охлаждения, этот тип мог получить более широкое распространение в практически неизменном виде, но таких моторов у нас почти не было.

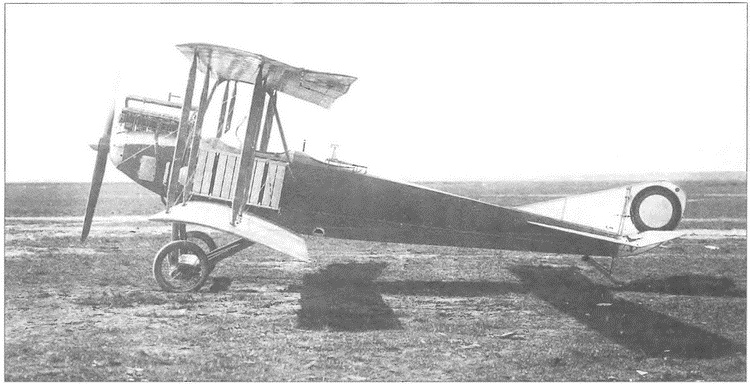

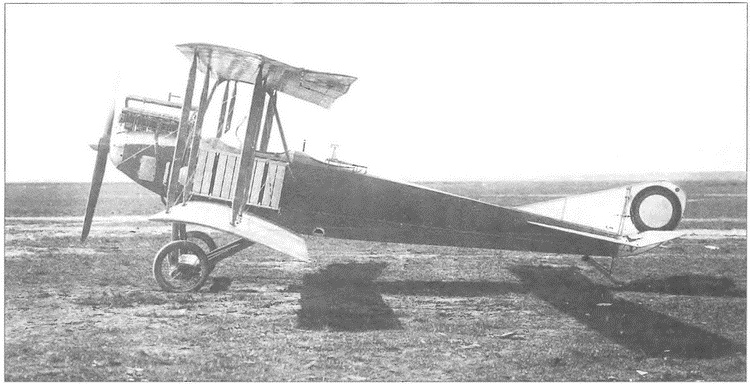

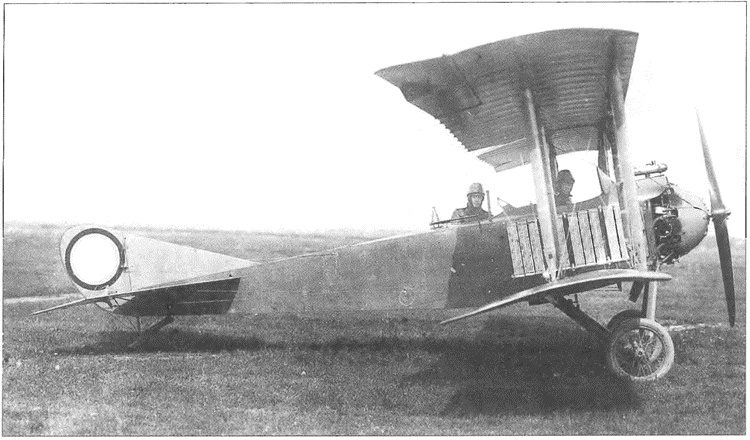

«Лебедь-XI» (заводской № 300), лето 1916 г.

В какой-то мере проблему решали моторы французской фирмы «Сальмсон». В Россию эти 9-цилиндровые звездообразные двигатели водяного охлаждения мощностью 130–150 л. с. начали поступать в ходе войны в связи с освоением самолетов «Вуазен». Однако уже в 1915 г. поставки от союзников прекратились. Помогло открытие филиала завода «Сальмсон» в Москве, где эти двигатели собирали из импортных деталей. В целом, несмотря на большую массу, многодетальность, сложность ремонта, они оценивались положительно. В число достоинств входили надежность, значительный ресурс, малый расход топлива и масла. В любом случае, плох или хорош был «Сальмсон», он оказался единственным двигателем большой мощности, производимым тогда в России. Неудивительно, что именно его Лебедев установил на очередную переделку «Альбатроса». При этом изменения оказались невелики и касались прежде всего винтомоторной группы. Несущая поверхность крыльев при размахе 13,15 м составила 42 м2, взлетная масса аппарата немногим превышала 1200 кг.

Конструктивно машина с «Сальмсоном» во многом повторяла «Альбатрос» В.II. Фюзеляж был четырехгранный, безрасчалочный, обшитый 3-мм фанерой. В большинстве случаев фанерная обшивка не красилась, а покрывалась масляным лаком, проявляющим фактуру дерева. Крылья — двухлонжеронные, с тонким профилем значительной кривизны. Центроплан верхнего крыла отсутствовал, соединение левой и правой половин — на сварной пирамиде из труб, характерной для многих немецких конструкций. Элероны находились на верхнем крыле и имели заметный излом для обеспечения необходимой жесткости. Хвостовое оперение — плоское, из стальных труб. Обшивка крыла и оперения полотняная, в большинстве случаев она не красилась, а покрывалась аэролаком. Шасси было стандартное для того времени — пирамида из стальных труб, с резиновой шнуровой амортизацией.

Двигатель «Сальмсон» устанавливался на жесткой сварной мотораме и был частично прикрыт капотом из алюминиевого листа. Летчик находился сразу за двигателем, его сидение находилось на бензобаке. Кабина летнаба окантовывалась деревянным кольцом, служащим основанием для пулеметной турели.

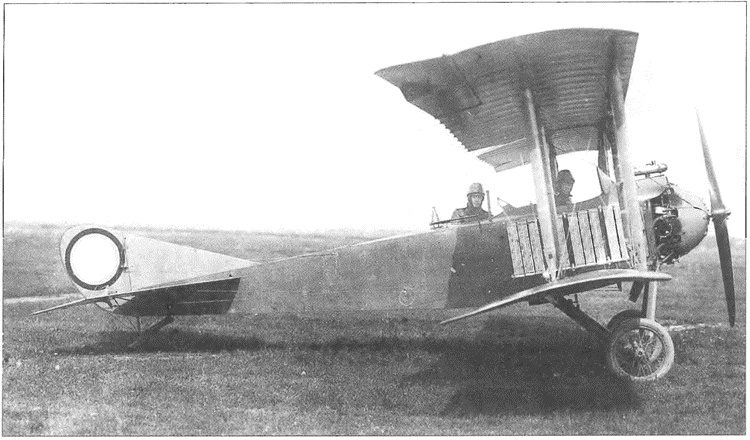

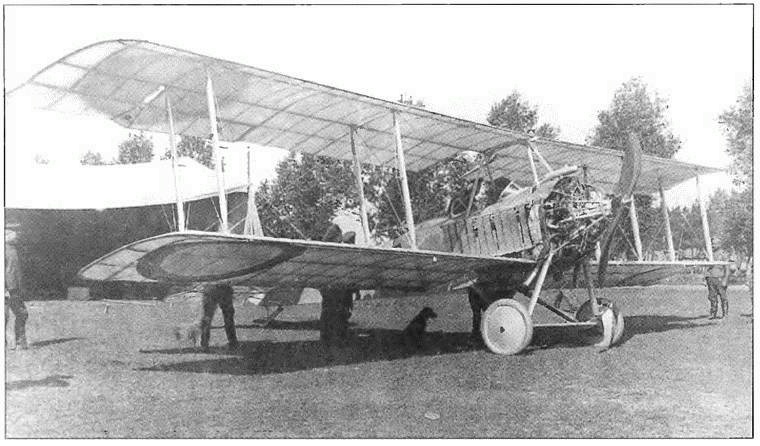

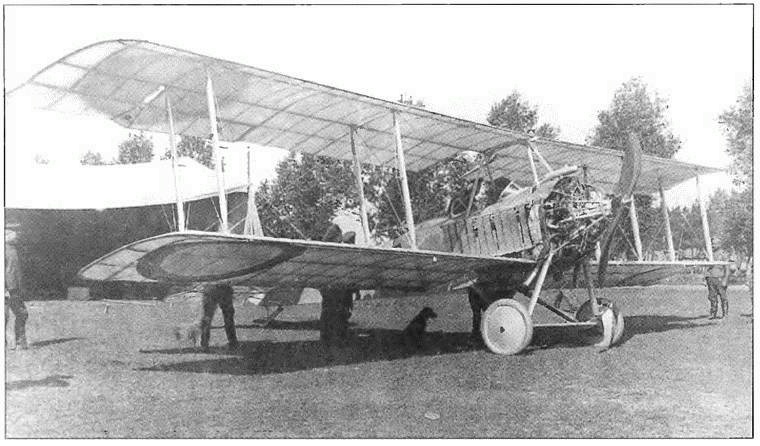

«Лебедь-XII» с двигателем «Сальмсон», заводской № 457. Комендантский аэродром, 1916 г.

Этот же аппарат при подготовке к полету, капот двигателя снят

Из-за более массивного двигателя самолет получился тяжелее, чем «Альбатрос» В.II, но, благодаря большей мощности двигателя, по ряду летных характеристик он даже превосходил немецкий прототип.

Испытания первого опытного образца, получившего обозначение «Лебедь-XII», начались 28 декабря 1915 г. Их проводил летчик гренадерского корпусного авиаотряда поручик Слепцов, откомандированный по этому случаю с фронта. На следующий день он телеграфировал Заведующему авиацией и воздухоплаванием в действующей армии Великому Князю Александру Михайловичу, что «Лебедь-XII» с мотором «Сальмсон» лучше всех существующих аэропланов и необходим немедленный заказ для боевых испытаний.

В дальнейшем, в ходе испытаний была достигнута полетная скорость 120 км/час, с полезной нагрузкой 350 кг самолет набирал высоту 2000 м за 22 мин. Как положительное явление отмечалась жесткая установка двигателя и отсутствие вибраций. Выяснилось, что «Лебедь-XII» имеет в сравнении с германским «Альбатросом» больший запас подъемной силы при 700 оборотах двигателя (полный газ), улучшились пилотажные характеристики, однако нагрузки на управление возросли и следовало предпринять меры для их уменьшения. С целью устранения других обнаруженных недостатков Слепцов рекомендовал переделать патрубки двигателя для отвода выхлопных газов так, чтобы последние не попадали в кабину, увеличить козырек летчика, поставить броню для экипажа. В. А. Лебедев, воодушевленный результатами испытаний, обещал Великому Князю, что полезная нагрузка нового самолета будет выше, чем у французского «Вуазена», и что следующий экземпляр оснастят двумя пулеметными установками.

В поисках более благоприятной погоды для проведения полетов опытный «Лебедь» в начале 1916 г. отправили сначала в Киев, затем в Одессу, где 15 февраля он потерпел аварию. Ремонт затянулся до лета, к этому времени был изготовлен второй «Лебедь-XII» (№ 457), который 31 июля 1916 г. отправили для проверки на фронт. Поручик Барбас, испытавший машину, наряду с благоприятными впечатлениями отметил, что аппарат в полете тянет книзу, приходится удерживать его ручкой управления.

Еще в марте 1916 г., учитывая в целом положительное заключение поручика Слепцова, В. А. Лебедев предоставил Главному военно-техническому управлению для окончательного решения подробные чертежи и описание самолета. Гарантировался подъем полезной нагрузки 300 кг, набор высоты 2000 м за 25 мин, потолок 3500 м. Предоставленные материалы были одобрены, и 19 апреля 1916 г. ГВТУ подписало контракт на постройку 225 самолетов типа «Лебедь-XII». По его условиям завод поставлял аэропланы без двигателей и воздушных винтов по цене 13 500 руб. за аппарат, плюс комплект запчастей на 6800 руб. Строить самолеты предстояло в основном из русских материалов, приборы и оборудование закупались за рубежом, из расчета 3000 руб. золотом на аппарат. Двигатели «Сальмсон» с системой охлаждения и воздушными винтами поставлялись военным ведомством. После подписания контракта Акционерному обществу Лебедева выплатили аванс в размере 15 % от общей суммы, следующие 15 % заказчик собирался выплатить после подтверждения израсходования первой суммы по прямому назначению. Самолеты предстояло сдавать партиями в 20–25 экземпляров, по мере готовности. Окончательный срок выполнения контракта определялся 31 марта 1917 г.