Ju 20 и Ju 21 представляли собой монопланы с гофрированной дюралюминиевой обшивкой и открытыми кабинами летчика и наблюдателя. На них устанавливался двигатель водяного охлаждения BMW IIIa мощностью 185 л. с. Ju 20, являвшийся развитием гидросамолета-разведчика периода первой мировой войны Юнкерс J 11, имел низкорасположенное крыло, к которому крепились два поплавка, позволявшие самолету взлетать и садиться на воду. На Ju 21 крыло было расположено на стойках над фюзеляжем. Такая схема (она называлась «парасоль», от французского слова «зонтик») обеспечивала отличный обзор вниз из кабины, что очень важно для самолета-разведчика. Шасси обычное, колесное. По бокам фюзеляжа Ju 21 находились дополнительные бензобаки, которые могли быть сброшены в полете. Ju 22 отличался от Ju 21 главным образом тем, что имел одноместную кабину. Самолеты должны были быть снабжены пулеметами английской фирмы «Виккерс» и радиостанциями немецкой конструкции.

В последующем фирма в соответствии с договором должна была выпускать не менее 300 самолетов и 450 моторов в год. Так как в Германии не производилось моторов большой мощности, советская сторона предлагала организовать в Филях выпуск английских авиадвигателей Нэпир «Лайон» или американских «Либерти» мощностью 400–450 л. с. Однако фирма Юнкерс заявила, что внедрение в производство таких двигателей потребует слишком много времени и денег, поэтому в качестве первого шага предлагалось использовать на самолетах моторы BMW IIIa, a затем перейти на выпуск двигателей «Юнкерс» мощностью более 400 л. с. Выбор немцами сравнительно маломощных моторов фирмы BMW объяснялся тем, что они применялись в Дессау при производстве пассажирских самолетов F 13 и были хорошо известны специалистам фирмы «Юнкерс».

Вскоре после ратификации концессионного договора «Юнкерс» приступил к подготовке завода к производству. Приводились в порядок системы отопления и водоснабжения, завозились стапели для сборки самолетов. Из Германии приехало несколько сотен инженеров и рабочих, многие вместе с семьями. Неподалеку от завода начали возводить рабочий поселок для немецкого персонала, планировалось даже открыть в Филях специальную школу для немецких детей. В качестве места для будущего заводского аэродрома был выбран луг около берега реки Москвы. К октябрю 1923 г. общая численность работающих на заводе составляла 549 человек.

Однако производственная программа явно отставала от намеченного. Из 75 самолетов, которые должны были быть построены к концу января 1924 г. по плану, произвели только 20, да и то в Филях в основном происходила сборка, части для самолетов по-прежнему изготавливались на заводе фирмы в Германии. Переоборудование самолетостроительных цехов было еще далеко не завершено, отсутствовали литейное и кузнечное отделения. К подготовке к выпуску в СССР авиационных двигателей фирма даже не приступала. «Юнкерс» не завез запас дюралюминия, необходимый для бесперебойной работы завода в следующие годы, также не было сделано реальных шагов по совместному производству дюралюминия в СССР. Не были выполнены и обязательства по созданию самостоятельного конструкторского бюро и научно-исследовательской лаборатории на заводе в Филях, не велось обучение советских специалистов, работавших на этом заводе.

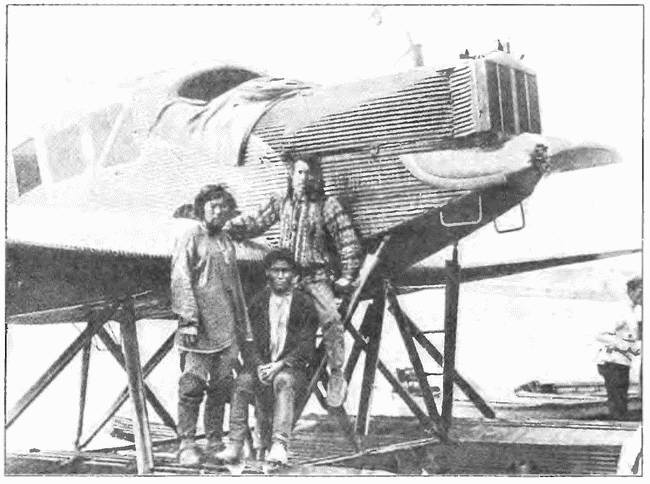

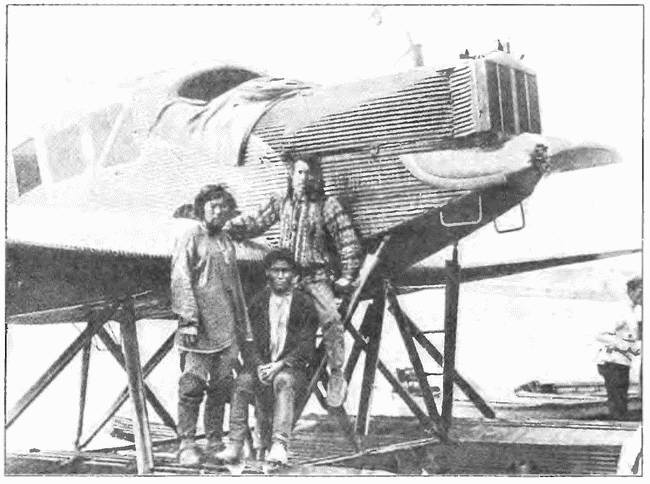

Группа немецких инженеров около 100-го экземпляра самолета Ju 21, Фили, 1925 г.

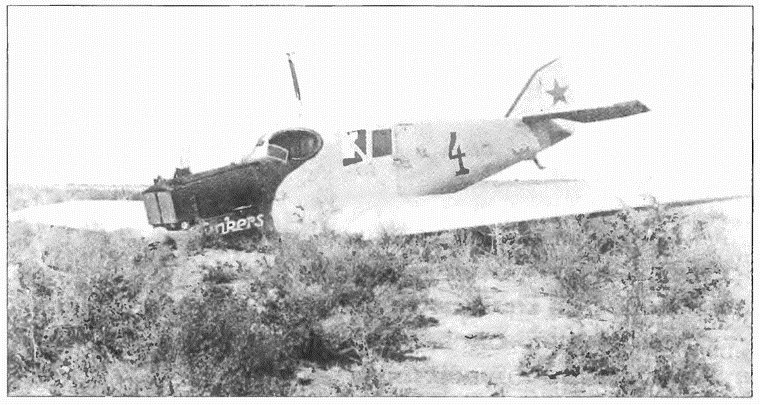

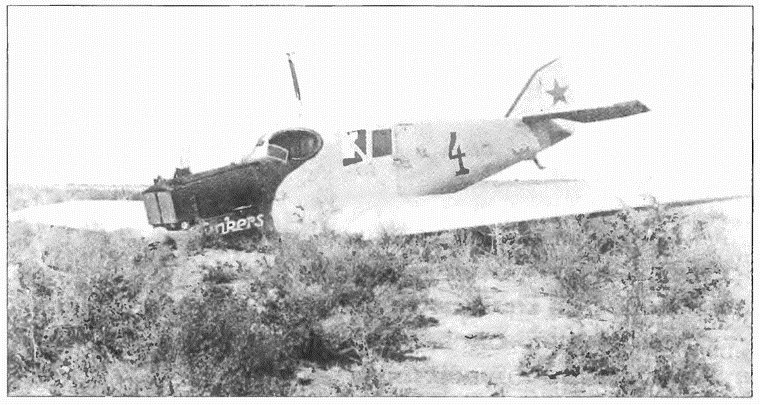

Аварийная посадка военного Юнкерса 13, принадлежавшего одному из советских подразделений в Туркестане

Согласно договоренности, после освоения производства в Филях «Юнкерс» мог получить в аренду еще Русско-Балтийский завод в Петрограде. Это позволило бы фирме увеличить выпуск авиационной продукции. Однако осенью 1923 г. ее руководство категорически отказалось принять в свои руки второй завод, ссылаясь на экономические трудности и проблемы с «усвоением знаний русскими рабочими».

Имелись серьезные претензии и к качеству немецких самолетов. Из-за того, что вес конструкции Ju 20 и Ju 21 оказался примерно на четверть больше расчетного, при испытаниях они показали максимальную скорость, соответственно, 164 и 195 км/ч вместо обещанных «Юнкерсом» 190 и 210 км/ч. Меньше запланированных были также скороподъемность, дальность и максимальная высота полета. Из-за большого веса самолетов имели место случаи поломки шасси и деформации фюзеляжа во время посадки. Истребитель Ju 22 не строили, т. к. испытания опытного образца этого самолет в Германии оказались неуспешными.

На самолетах не имелось приспособлений для сброса бомб и для стрельбы из пулемета через винт, и полученные от немцев машины приходилось дорабатывать на авиационном заводе № 1 в Москве. Выяснилось также, что на некоторых экземплярах Ju 20 установлены уже бывшие в употреблении двигатели, что снижало и без того невысокие характеристики самолета.

Несмотря на эти серьезные недостатки, под давлением М. В. Фрунзе и А. Л. Розенгольца самолеты у «Юнкерса» все же приняли. Это объяснялось острой нуждой ВВС РККА в самолетах. Кроме того, отказ от приемки означал бы прекращение сотрудничества с «Юнкерсом», а этого военные в то время стремились избежать.

Всего до конца 1924 г. на заводе «Юнкерса» в Филях было изготовлено (в основном, собрано из готовых частей) 20 гидросамолетов Ju 20 и 61 самолет Ju 21, а также небольшое число шестиместных пассажирских Ju 13 вместо 400 самолетов по программе договора. В 1925 г. выпустили еще партию Ju 21.

В дополнение к 20 построенным в Филях Ju 20, СССР закупил в Германии еще около 20 таких же гидросамолетов и несколько Ju 20 на колесном шасси.

Разведчики Ju 20 до 1930 г. применялись в военно-морской авиации Балтийского и Черного морей. После этого несколько экземпляров до 1933 г. использовались для полетов на Севере страны — благодаря металлической конструкции самолет хорошо подходил для эксплуатации в суровых северных широтах. В сентябре 1924 г. летчик Б. Г. Чухновский выполнил на Ju 20 одиннадцать полетов с материка на о. Новая Земля. Это были первые в СССР полеты в Арктике.

Ju 21 из-за малой скорости и грузоподъемности как военный самолет применялся мало, его использовали в основном для аэрофотосъемки. Находился на вооружении Красной армии до начала 30-х годов.

Пассажирский F 13 можно было встретить везде: от Москвы…

…до самых глухих уголков нашей страны

Наиболее широкое распространение в СССР получил Ju 13 (F 13 по немецкой системе обозначений). Этот пассажирский самолет спроектировал в Дессау конструктор фирмы «Юнкерс» О. Ройтер в 1919 г. Он эксплуатировался в авиации многих стран. В СССР было около 70 машин этого типа. Несколько экземпляров было изготовлено немцами в Филях (там велась сборка военного варианта Ju 13 для экспорта в Персию — с пулеметной установкой за местом пилота; он мог использоваться как бомбардировщик или военно-транспортный самолет), пять — в мастерских советского общества воздушных пассажирских перевозок «Добролет», остальные самолеты купили в Германии. В 20-е годы Ju 13 являлись основным типом самолета на советских пассажирских авиалиниях. Они начали применяться в 1922 г. для связи Москвы с Нижним Новгородом, где проходила знаменитая Всероссийская ярмарка, затем летали на маршрутах обществ «Добролет», «Укрвоздухпуть», «Сиблет», «Закавиа», «Дерулюфт». Помимо пассажирских перевозок, Ju 13 применялись в санитарной и сельскохозяйственной авиации, использовались для агитационных полетов. В 1924 г. немецкий летчик О. Биприх на Ju 13 по заданию советского командования совершал полеты в районе Хивы для совместных действий с наземными войсками при подавлении восстания басмачей и был награжден именными золотыми часами.