Путь Ярославны лежал через Краков, Прагу, Регенсбург до Реймса – города, где традиционно короновались все французские короли. Здесь принесла положенную присягу на Библии и Анна. По преданию, она по ее настоянию выполнила ритуальный обряд на священной книге, написанной не на латыни, а по-старославянски.

О том, что у Анны был характер и она участвовала в государственных делах и заставляла супруга считаться с собой, подтверждают уцелевшие акты с ее подписью кириллицей (славянскими буквами) «Анна Ръина» – «Королева Анна» рядом с автографом Генриха.

У королевской четы было четверо сыновей. После смерти мужа Анна в годы малолетства наследника престола Филиппа фактически выполняла функции регентши.

Известна романтическая история любви овдовевшей Анны и французского графа Рауля Валуа. Влюбленный аристократ во время охоты похитил даму сердца с ее согласия и привез в свой замок. В этом не было бы ничего предосудительного (заслуживающего порицания), если бы предварительно граф не выгнал свою законную жену и не заключил с Анной тайный брак, став двоеженцем.

Позднее все утряслось и закончилось благополучно, но приведенный факт говорит сам за себя: Анна настолько натурализовалась во Франции, что уже вела себя как француженка. Вряд ли на Руси она позволила бы себе такую свободу нравов.

С пальмовой ветвью

В XI–XII веках на Руси был обычай отправляться на богомолье ко святым местам в дальние страны. Помимо Византии, странники устремлялись в Палестину. Их стали называть паломниками – от слова «пальма», поскольку из Иерусалима в знак того, что там побывали, они возвращались с пальмовой ветвью.

Паломник. И.Е. Репин.

Государственная Третьяковская галерея, Москва

В 1104–1107 годах совершил паломничество в Палестину игумен одного из черниговских (Киевская земля) монастырей Даниил. Он оставил описание своего путешествия под названием «Жития и хождения Даниила, Русской земли игумена».

В Палестине паломник провел 16 месяцев. Его сочинение, конечно, носит прежде всего церковный характер, но от других поучений и назидательно-христианских повестей отличается наблюдательностью и любознательностью. Автора интересуют не только святые места, но и архитектура, военно-инженерные фортификации, природа и хозяйственная жизнь страны. Он уделяет внимание обычаям Востока, земледелию, скотоводству, садово-огородным культурам, рыбному промыслу, памятным встречам и разговорам с разными людьми по пути следования. География его маршрутов включает Царьград, город Эфес, острова Патм и Кипр, Иерусалим, Гефсиманию, Вифлеем, Иерихон.

Даниил – искусный рассказчик, благодаря чему его повествование служило русским паломникам в Святую землю своеобразным путеводителем.

Из аналогичных сочинений более позднего времени достаточно для примера назвать «Прения» и «Проскинитарий, или Поклонник» келаря Троице-Сергиева монастыря Арсения Суханова (в миру Антона), который с 1649 по 1654 год совершил четыре путешествия к христианским святыням на Афон, в Константинополь, на греческие средиземноморские острова, в Египет и Иерусалим. Из паломничества на Святую землю он вывез по поручению патриарха Никона большую модель иерусалимского храма Гроба Господня, послужившую позднее наглядным образцом при возведении храма Воскресения Христова в Новом Иерусалиме под Москвой.

Святая гора

После Крещения (988) при князе Владимире Русь активно развивает и укрепляет связи с христианским миром и прежде всего – с Византией как оплотом православия. Паломничество в греческие обители, поклонение святыням постепенно входит в обычай. В начале XI века русские появляются на Афоне – Святой горе, и далее их присутствие там становится постоянным.

Первый русский монастырь возник на Святой горе в 1080 году. Со временем Афон, как и Царь-град, стал крупнейшим центром, очагом православной культуры. О том, сколь велико было русское землячество, известно очень мало. Монашеское братство на Афоне пополнялось и греками, и православным славянством. Какова была доля русских, установить сегодня сложно. Ясно, что их число в зависимости от текущих исторических событий не было постоянным и варьировалось. Приток новых монахов временами надолго замирал. Так было, например, в период 4-го Крестового похода, когда в 1204 году Византию завоевали крестоносцы. Значительный перерыв в связях между Русью и Афоном приходится на XIII век. Нашествие в 1237–1238 и 1240–1241 годах монголов во главе с ханом Батыем разорило Русь, нарушило привычное течение жизни. Русские монахи на Афоне оказались тогда надолго отрезанными от родины, изолированными и проживали на Святой горе фактически пожизненно. Позже контакты возобновились.

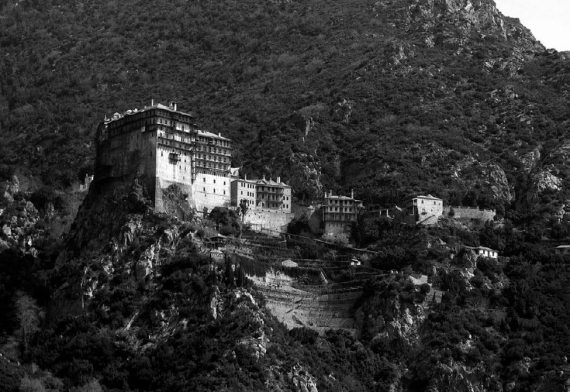

Монастырь Симонопетра на Афоне

После того как турки в 1453 году сожгли и разграбили Константинополь и некогда сильная Византия пала, уцелевший от погромов Афон играет особую роль в православном мире. Эту священную землю берет под свое покровительство и защиту новое государство, появившееся на политической карте Европы на рубеже XIV–XV столетий, Россия, или Московия. Россия – наследница прежней Руси, но превосходит ее и территорией, и могуществом.

Русские монахи после захвата Византии турками не покинули Афон. Они оставались там и продолжали заниматься привычным делом: составляли копии с божественных книг, произведений знаменитых византийских риторов и богословов, переводили их на русский язык, сличали русские тексты с греческими оригиналами, делали списки с икон.

В монастырях Афона шло и приобщение греков и других православных к русской книжности, фольклору, искусству. Переводы с русского на греческий и южнославянские языки были в порядке вещей. Многие русские монахи, выполняя свою работу, безвыездно жили на Святой горе по нескольку десятилетий, а иные доживали свой век до глубокой старости и так и умирали на Афоне.

Из Новгорода в Любек

В конце XII века русские купцы подолгу жили и беспошлинно торговали во многих северонемецких городах. Сам германский император Фридрих Барбаросса в специальной грамоте подтвердил это право.

А в XIV столетии сложился торговый и политический Ганзейский (Ганза) союз, в который входили до 100 городов. Наиболее крупными из них были Любек (главный центр, как бы столица Ганзы), Росток, Висмар, Штральзунд, Ревель (Таллин), Дерпт (Тарту), Рига и русский Великий Новгород.

Новгородцы с товарами постоянно ездили в города Германии и Лифляндии, или Ливонии (Северной Латвии и Южной Эстонии), и размещались там на русских торговых дворах. Они вывозили на Запад меха, воск и кожи. Особым спросом пользовалась пушнина – шкурки белки, бобра, соболя, горностая, хорька, ласки, куницы, норки, выдры.