Массагетские племена находились под сильным культурным влиянием Хорезмии. Характерной чертой южного региона являются «мавзолеи» — могильники местной знати, построенные из обожженных на солнце кирпичей, круглые на плане и разделенные на четыре погребальные камеры. Они были заимствованы из Хорезмии и содержали богато украшенные захоронения, состоящие преимущественно из кремированных останков, хотя большинство из них было разграблено еще в древние времена. Чаще всего встречаются погребения под курганами, как в могильных ямах, так и на уровне земли, хотя несколько очень бедно обставленных могил, включая те, в которых не было вообще никакого погребального инвентаря, очевидно, принадлежали рядовым сакам или коренному населению, которое они поработили.

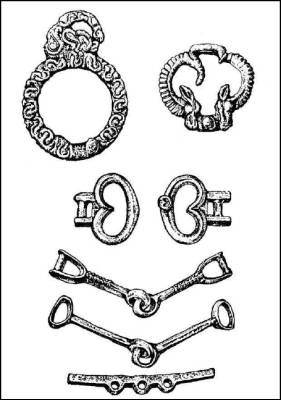

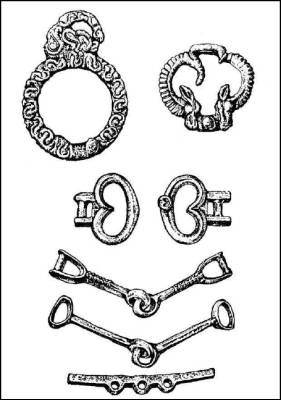

Рис. 19. Бронзовые детали конской упряжи из курганного могильника Уйгарак в нижнем течении Сырдарьи

В курганных могильниках Уйгарак тела клали в квадратные погребальные камеры по диагонали, головою на восток. Схожие «диагональные» захоронения, найденные на Южном Урале, датируются более поздним временем, а еще позднее, во II веке до н. э., они получили распространение в районе нижней Волги, где их приписывают племени роксоланов. Могильники, расположенные в дельте Сырдарьи, самые ранние из всех захоронений подобного типа. Погребальный инвентарь состоит в основном из керамики и бронзовых наконечников для стрел скифского типа. В некоторых богатых могилах находят золотые листья, элементы лошадиной упряжи, украшенные в скифском зооморфном стиле; грызла заканчиваются навершиями в форме стремени. Однажды был найден железный меч.

В период Ахеменидов массагеты поддерживали тесные связи с восточной ветвью савроматов и кочевыми племенами северных степей. Эти народы заимствовали многие элементы культуры хорезмийцев и массагетов, особенно переносные каменные «алтари», ранее существовавшие лишь в Центральной Азии. Такие погребальные сооружения, как ямы с нишами, «катакомбы» или каменные насыпи, обнаруженные в нескольких курганах, в уральских степях до этого времени не отмечались, но были типичны для Центральной Азии предшествующего периода. Несколько предметов, найденных в савроматских могилах, относящихся ко второй половине У века до н. э., были либо вывезены из Хорезмии или земель массагетов, либо прошли через них как посредников. Среди них была керамика, изготовленная на гончарном круге, центральноазиатского типа и, самое важное, множество товаров империи Ахеменидов, таких как бусины из алебастра и сардоникса, раковины Cypraea moneta, а также иранские серебряные и бронзовые чаши. Последние находили как в ранних сарматских захоронениях (постсавроматских), так и в захоронениях в районе реки Камы и далее на север.

НАРОДЫ, ВСТРЕТИВШИЕСЯ АРИСТЕЮ: «ДРУГИЕ СКИФЫ»

Все объекты «нескифского происхождения», включая те, что находятся в коллекции Петра Великого в Государственном Эрмитаже, датируются временем более ранним, чем середина VI века до н. э. В момент экспедиции Аристея, которая была предпринята не позднее середины VII века до н. э., скифская культура еще не существовала, и народы, упомянутые в этой связи, скорее всего, представляли собой последние этапы срубной культуры в Европе, а также андроновской и карасукской культур в Азии. Мы не располагаем никакими археологическими данными, которые свидетельствовали бы о том, что во второй половине VII и VI веке до н. э. в этой области происходило масштабное переселение племен, предшествовавшее постепенному преобразованию их культур в скифские.

Экспедиция Аристея началась в устье Дона, и он наверняка путешествовал вдоль по Волге через территорию савроматов Геродота по хорошо известному северокавказскому торговому пути. Покинув его, он сначала попал в страну будинов, а затем — тиссагетов, вероятно в среднем течении Волги. Потом он, по-видимому, пересек Уральские горы по долине одного из притоков Камы.

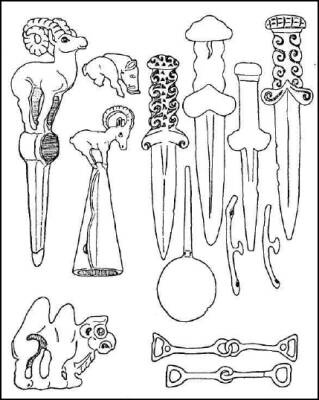

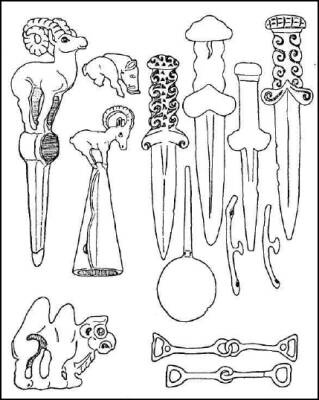

Рис. 20. Кинжалы, конская упряжь и украшения в зооморфном стиле, принадлежавшие ранним кочевникам Северного Казахстана, V–IV века до н. э.

Среди встреченных Аристеем народов были родственные тиссагетам ирки, жившие в «густой лесистой местности» — лесной зоне с восточной стороны Уральского хребта. Они ездили на лошадях, а когда охотились, устраивали засады, забираясь на деревья. Это описание предполагает, что они жили где-то в районе современного Челябинска и Южного Урала. С археологической точки зрения их можно отнести к ветви андроновской культуры, захватившей эту область в конце бронзового века. К концу VI века до н. э. она оформилась в челябинскую группу, сохранившую многие элементы исходной савроматской культуры.

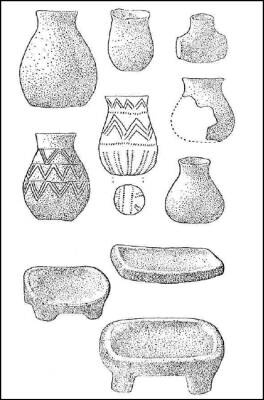

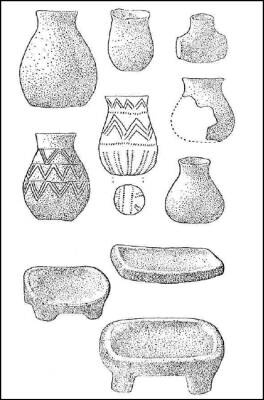

Рис. 21. Керамика к портативные каменные алтари из захоронений ранних кочевников

в Леонтьевке на Иртыше в Северо-Восточном Казахстане, V–IV века до н. э.

Далее Аристей упоминает «других скифов», которые «восстали против скифских царей» и поэтому переселились в эту страну. Их страна описывается как «ровная и плодородная». Вероятнее всего, это черноземная область к востоку от реки Тобол до Иртыша и далее, включая север современного Казахстана. Хотя находки скифского характера подтверждают присутствие «других скифов», во времена Аристея они, скорее всего, принадлежали к местной ветви андроновской культуры, которая, как принято считать, обитала южнее и юго-восточнее, в степях Центрального Казахстана, захваченных исседонами к концу 2-го тысячелетия до н. э.

Современный Северный Казахстан — обширная область, простирающаяся на 800 км, в которой в VI–V веках до н. э. жили безымянные племена «других скифов», исследована очень мало. Курганные могильники состоят из земляных холмов, весьма сходных между собой как по конструкции, так и по относительно небогатому погребальному инвентарю, несмотря на то что их разделяет несколько сот километров.

Захоронения расположены в овальных ямах, выложенных бревнами или, реже, каменными плитами. Тела клали навзничь, головой к западу, но отмечались и случаи кремации. Те несколько гробниц, что оказались неразграбленными, были обставлены довольно бедно: во многих не было вообще никакого инвентаря или лишь несколько предметов: преимущественно трехгранные скифские бронзовые наконечники для стрел; очень редко встречаются короткие железные мечи-акинаки или кинжалы; зеркала с петельчатой ручкой; каменные блюда вогнутой формы; бусины из блестящей стекловидной массы; иногда один или два глиняных сосуда; маленький железный нож рядом с костями бараньего бедра.

Кем были «другие скифы»? С каким из сарматских народов, появившихся позднее в Европе, их можно отождествить? Ответа на этот вопрос пока что нет, возможно, эти племена так и не достигли доминирующего положения и были поглощены одной или несколькими последовательными волнами сарматского отступления на запад.